L’architecture arabo-musulmane à travers les dessins de Girault de Prangey

Artiste et spécialiste de l’architecture arabe, Girault de Prangey (1804-1892) est dessinateur et photographe. Après des études à Paris dans les années 1820, le jeune homme part en voyage en Italie, destination traditionnelle des amateurs d’architecture. Mais c’est en Espagne, entre Séville, Cordoue et Grenade, que lui vient la passion de l’architecture arabo-musulmane, qu’il dessine dans les moindres détails. Son livre, Essai sur l’architecture des Arabes et des Mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie (sic), paraît en 1841.

En 1839, il expérimente la technique toute récente de la photographie à l’occasion d’un nouveau voyage autour de la Méditerranée, et devient ainsi l’un des premiers artistes à photographier l’Orient. La BnF possède plusieurs centaines de ces daguerréotypes exceptionnels.

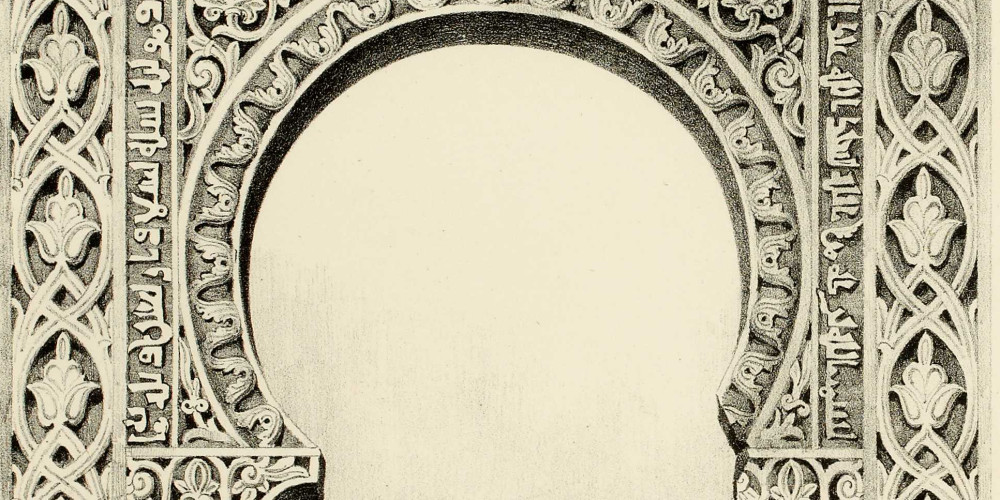

Détail d’une ouverture à Tarragone (Espagne)

Cette ouverture taillée dans le marbre blanc est dessinée de façon isolée par Girault de Prangey, alors qu’il la découvre encastrée dans un mur de la cathédrale de Tarragone. L’arc en fer à cheval (ou "outrepassé) et les ornements sculptés, alternant motifs géométriques et calligraphie arabe en bandeau, rappellent fortement le mihrab de la mosquée de Cordoue, qui date de la même époque (10e siècle). Cette forme d’arc est très caractéristique de l’architecture islamique.

© BnF

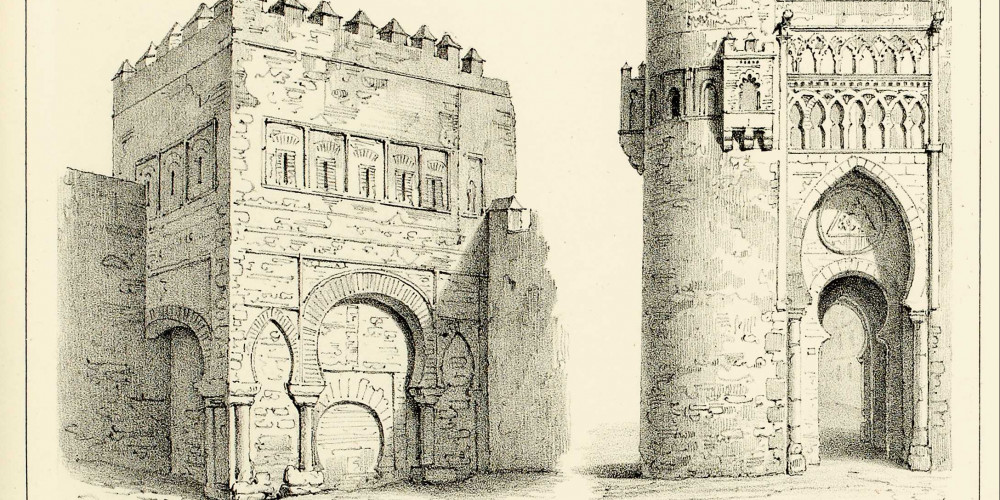

Portes de la Bisagra et del Sol à Tolède

Ces deux portes, datant approximativement du 11e siècle, montrent deux variations sur les arcs. À gauche un arc en plein cintre outrepassé (le demi-cercle est dépassé), à droite un arc en ogive outrepassé. Les ouvertures murées de l’étage supérieur montre une forme à plusieurs lobes ("polylobée") évoquant les arcs du mihrab de Cordoue.

© BnF

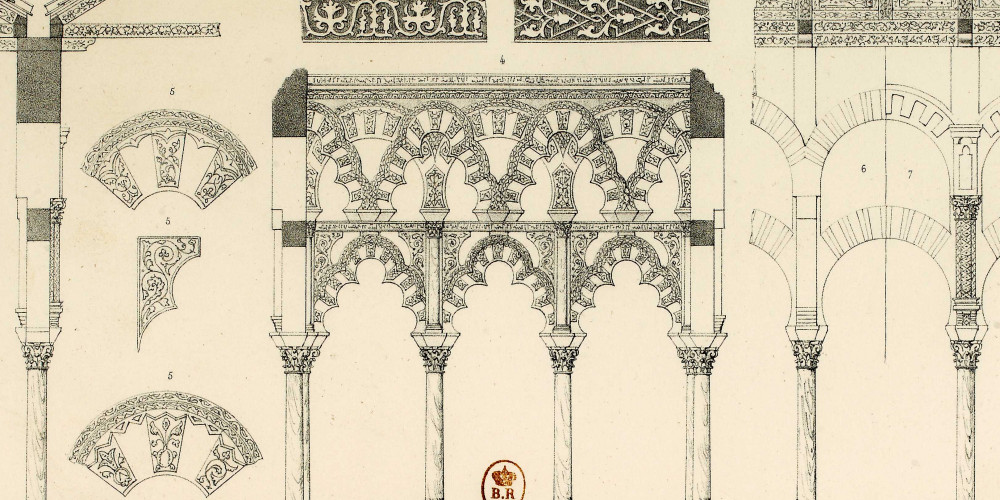

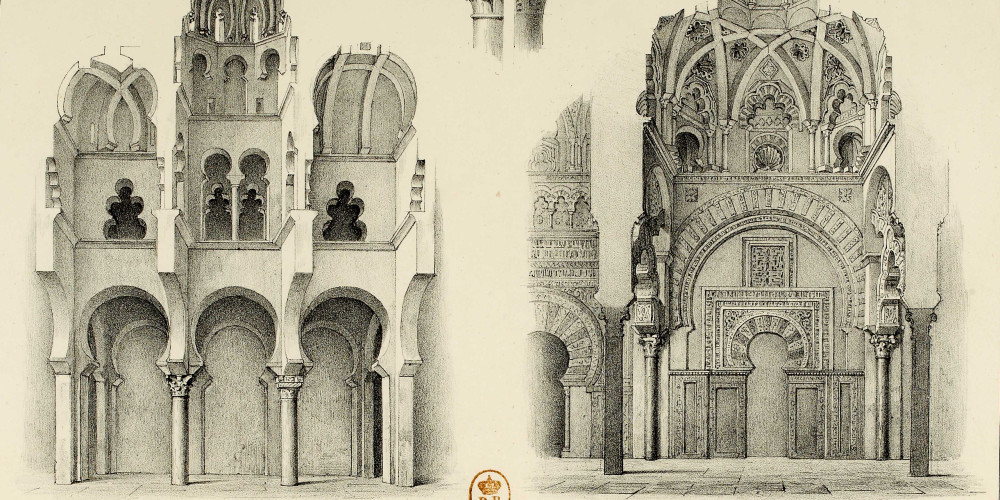

Mosquée de Cordoue : façade en face du mihrab avec arcs polylobés

Le dessin reproduit les différents types d’arcs que l’on trouve à proximité du mihrab : arcs polylobés superposés ou superposition d’arcs en fer à cheval et en plein cintre.

© BnF

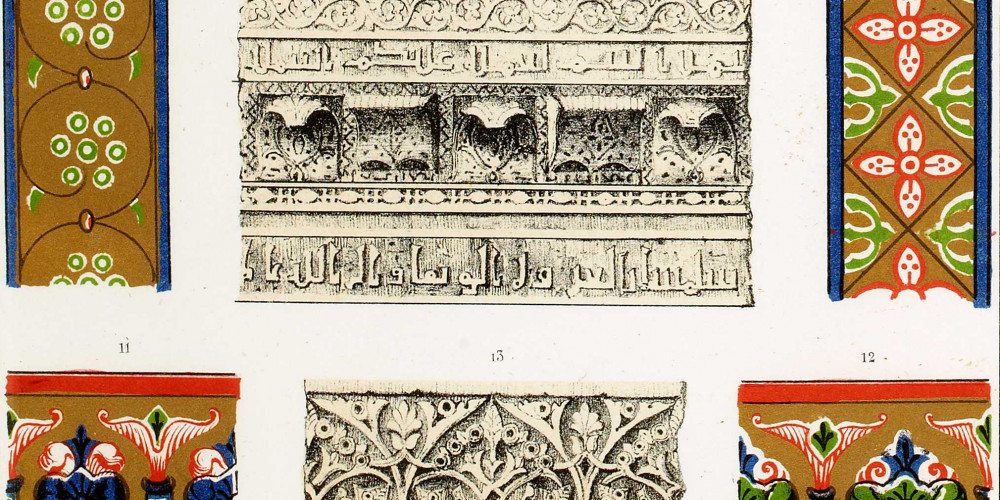

Mosaïques et frises en marbre du mihrab de la mosquée de Cordoue

Les mosaïques qui ornent le pourtour du mihrab sont parmi les plus grands chefs-d’œuvre de l’art islamique. Elles constituent une sorte de synthèse de plusieurs techniques et cultures.

Au moment de la construction de la mosquée, Byzance (actuellement Istanbul), siège de l’Empire byzantin (ou Empire romain d’Orient) est le foyer principal de la mosaïque à fond d’or. Les artistes utilisent des tesselles incolores recouvertes de feuilles d’or et des smaltes (émaux) bleus, rouges, verts. La réputation des mosaïstes byzantins se répand sur tout le pourtour méditerranéen. À Ravenne (Italie) par exemple, ou à Venise (dans la basilique Saint-Marc), les églises sont entièrement revêtues de ces magnifiques mosaïques qui renvoient la lumière.

En raison des bonnes relations diplomatiques avec le calife de Cordoue, le chef religieux byzantin aurait envoyé des mosaïstes pour parer le mihrab et les parties les plus importantes de la mosquée, comme la coupole nervurée. Le style précieux, le recours à des motifs végétaux et abstraits renvoient bien sûr à l’interdiction, dans l’Islam, de représenter des êtres vivants et animés.

© BnF

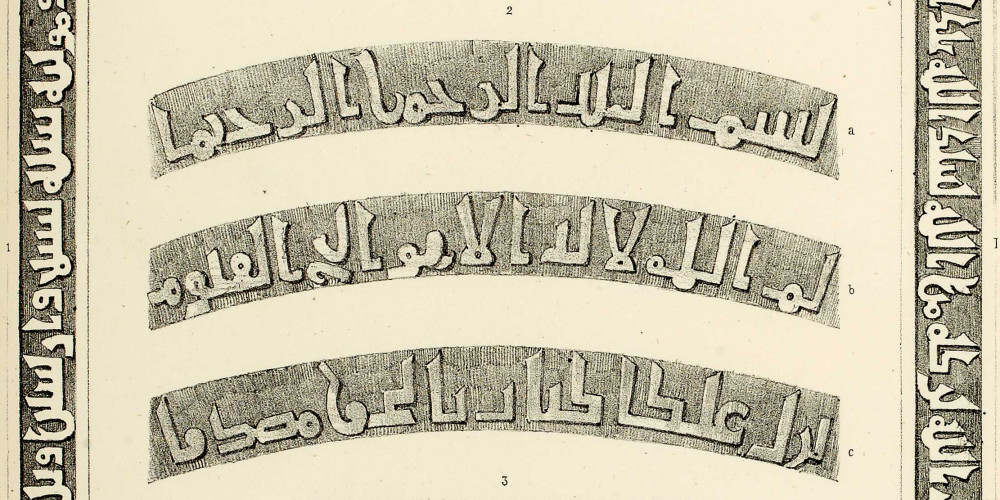

Inscriptions en calligraphie coufique à Tarragone et dans la mosquée de Cordoue

Le recours à la calligraphie, ou à des motifs végétaux et abstraits renvoie bien sûr à l’interdiction de représenter des êtres vivants et animés dans les ouvrages et les édifices religieux.

© BnF

Coupoles à nervures des mosquées de Tolède et de Cordoue

L’image met en regard deux édifices à coupoles. La mosquée de Tolède, à gauche, est plus modeste, mais possède de nombreuses caractéristiques communes avec celle de Cordoue (à droite) : colonnes, arcs outrepassés ou polylobés, nervures pour la coupole…

Le dessin de droite montre en détail la structure très élaborée de la coupole à nervures, premier exemple de ce type de construction.

© BnF

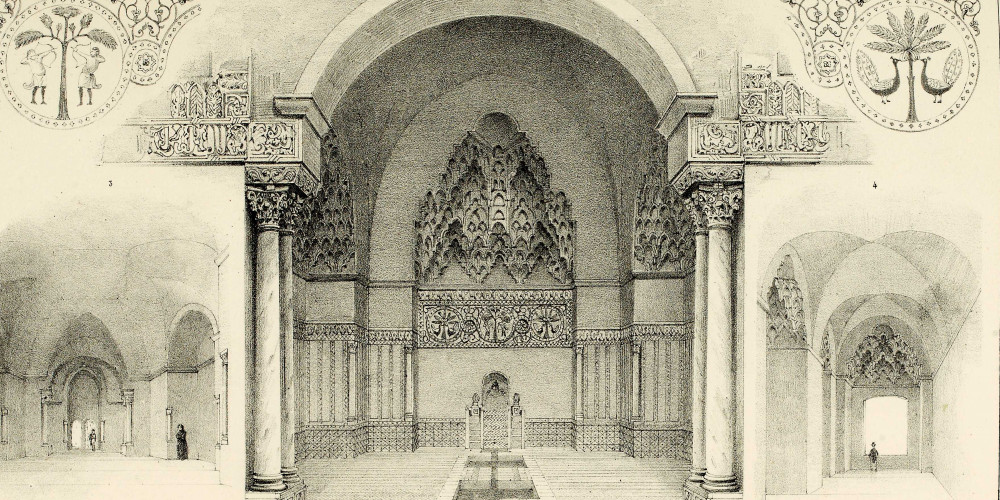

Le palais de la Ziza près de Palerme (Sicile)

À partir du 9e siècle, la Sicile fait partir des territoires conquis par les califes de la dynastie fatimides. Palerme devient la capitale de cet émirat. Mais au 11e siècle, les Normands s’emparent de ce territoire où se développe alors une culture mêlant les acquis des deux civilisations. Une culture "arabo-normande" s’impose dans les arts, le droit, l’architecture...

Le palais de la Ziza près de Palerme est représentatif de cet art qui associe des détails de l’architecture islamique (stucs, muqarnas, calligraphie arabe, bassins et fontaines), et des éléments normands (médaillons en mosaïques dans les coins supérieurs).

© BnF

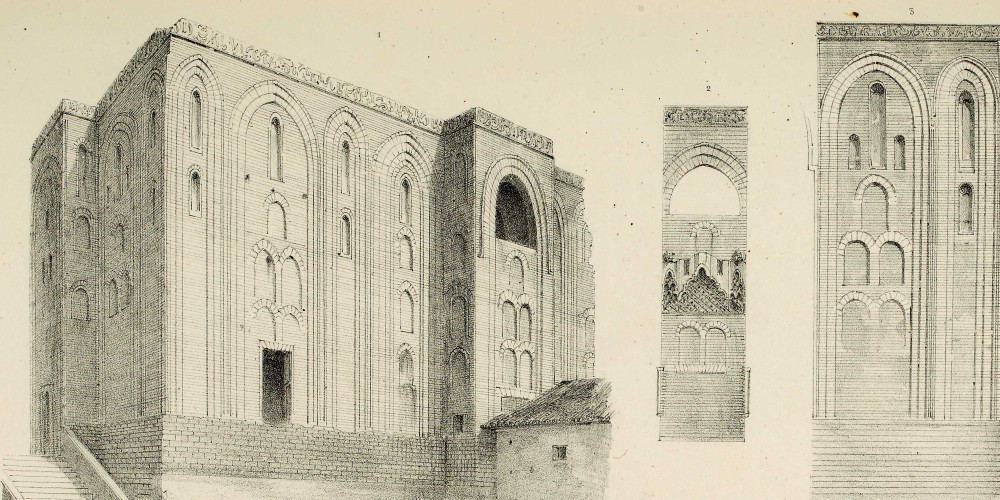

Le palais de la Cuba près de Palerme

Pendant le règne sur la Sicile des califes fatimides, Palerme est devenu une ville prospère. Au 11e siècle, les conquérant normands adoptent le mode de vie de leurs prédécesseurs et donnent naissance à un style, le style "arabo-normand". Le palais de la Cuba, construit à l’origine dans un bassin, est représentatif de ce style hybride, avec ses hautes fenêtres en ogive, ses muqarnas, mais aussi sa hauteur inhabituelle qui le rapproche d’un château du Nord.

© BnF

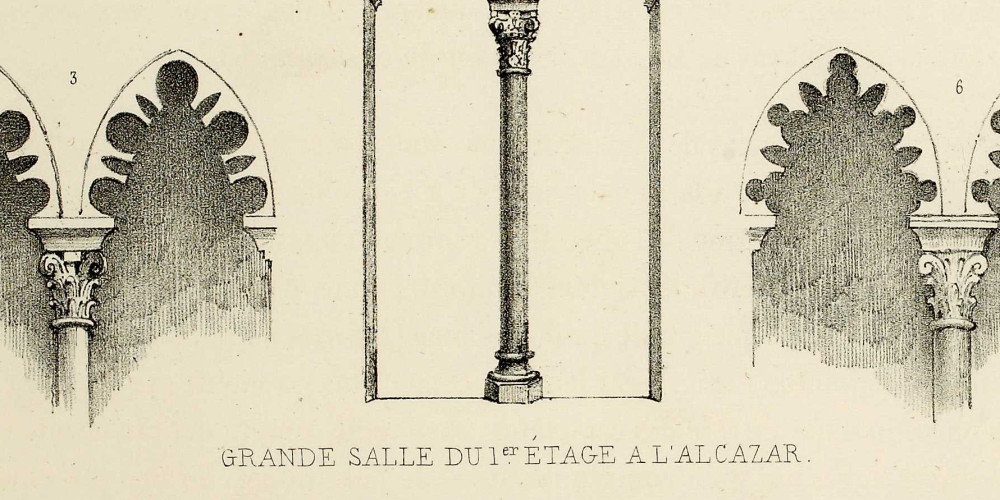

Architecture islamique : détail de fenêtres

Les hautes fenêtres doubles ("géminées"), ornées de stucs en stalactites, ou creusées de formes rondes ("polylobées") se retrouvent dans de nombreux édifices.

© BnF

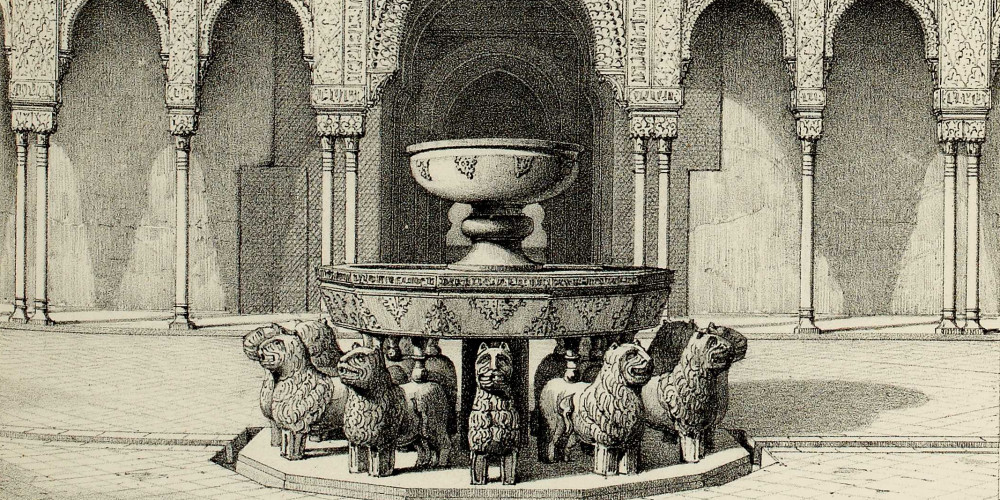

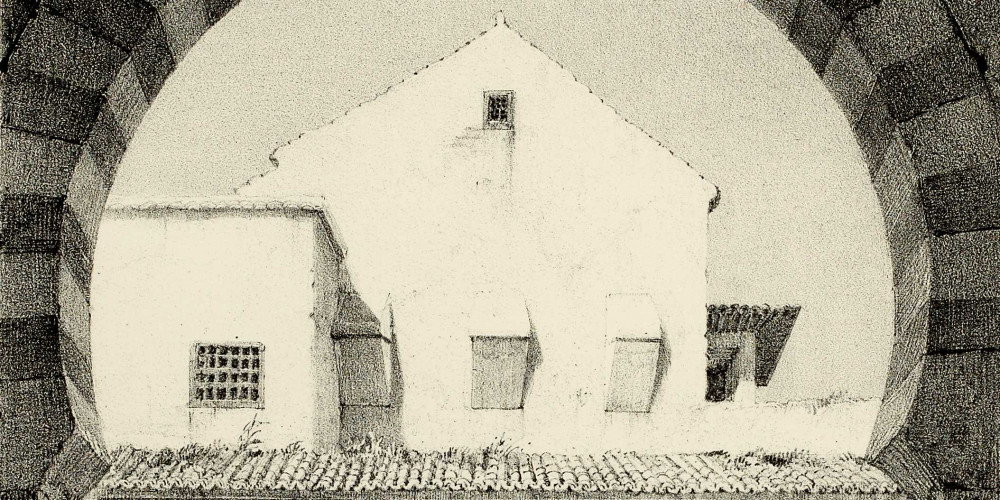

Alhambra de Grenade : la cour des lions

Les palais islamiques, abrités derrière d’épaisses murailles, cachent des jardins, des canaux et des fontaines qui procurent calme et fraîcheur à leurs occupants. Ces jardins, comme celui de la cour des lions reproduisent parfois le plan du jardin du Paradis tel qu’il est imaginé par le Coran.

La cour des lions de l’Alhambra de Grenade est bordée d’arcades reposant sur 124 fines colonnes de marbre. Le regard et les quatre canaux au sol convergent vers 12 sculptures de marbre représentent des lions dont les gueules sont remplacées par des bouches de fontaine. Le cercle de lions supporte une grande vasque circulaire en marbre, d’où partent quatre canaux aboutissant à quatre fontaines secondaires.

© BnF

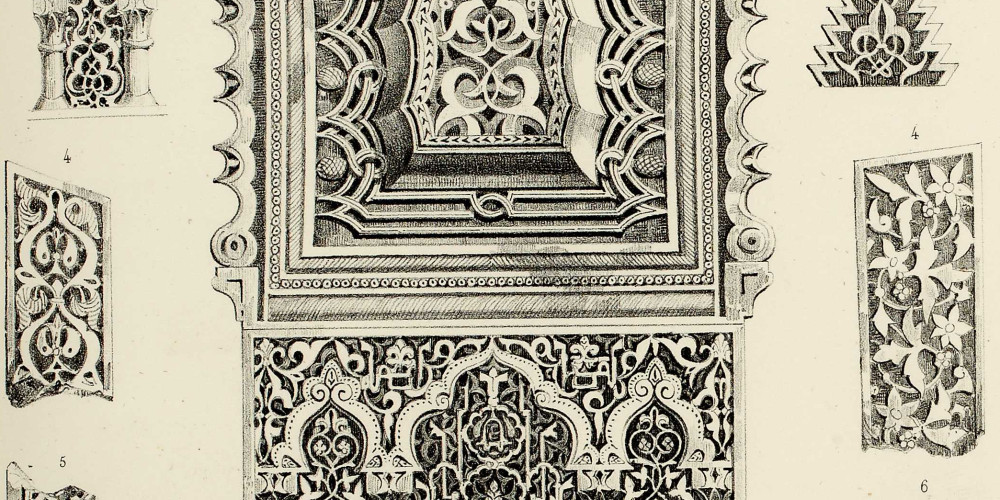

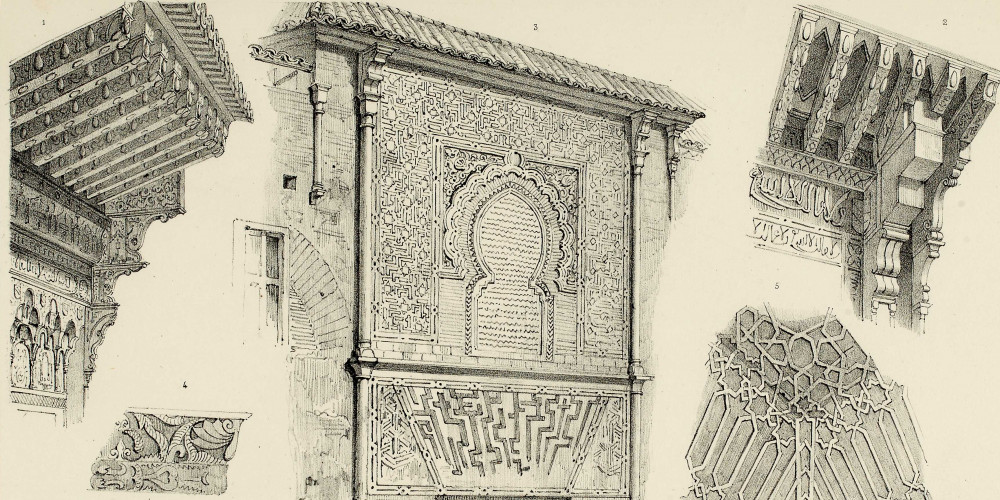

Détails de stuc de l’Alhambra

La décoration de l’Alhambra, comme de nombreux édifices islamiques, repose entièrement sur un matériau très simple, le stuc. Ce mélange de gypse, chaux, sable et poudre de pierre est léger, peu coûteux et facile à travailler. Il permet de composer des motifs géométriques et végétaux, ainsi que des calligraphies arabes complexes. Pour créer ces ornements qui couvrent murs et plafonds, les artisans taillent ou moulent le stuc, cette dernière technique étant la plus rapide. Puis ils recouvrent l’ensemble de lait de chaux.

Le choix d’un matériau pauvre est ici volontaire. Dans ce palais qui se veut une imitation du paradis, l’emploi du stuc rappelle que toute construction humaine reste fragile et éphémère, comparée à l’œuvre divine.

© BnF

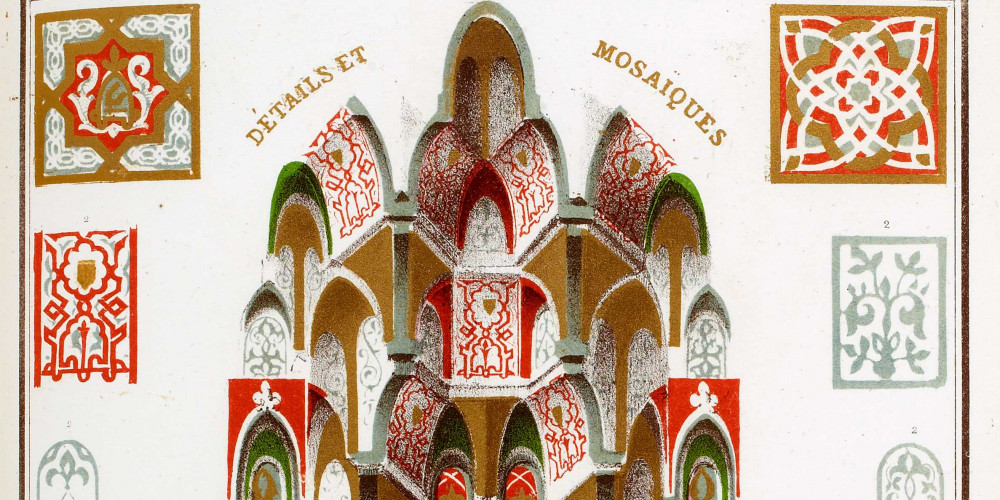

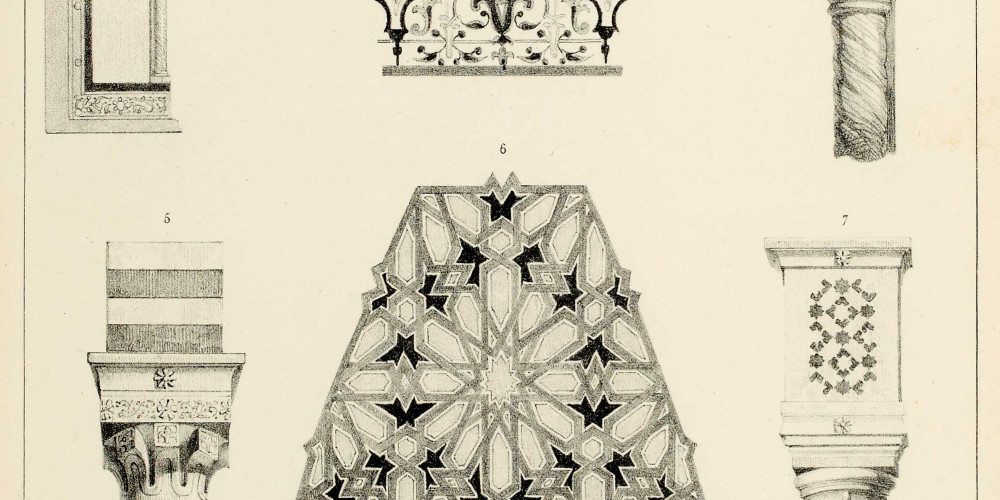

Détail d’ornements et de mosaïques de l’Alhambra

Les motifs en stuc, comme les muqarnas sont parfois peints, mais le plus souvent recouvert d’un simple lait de chaux. La couleur est surtout apportée par les compositions géométriques de mosaïques.

© BnF

Détails d’une maison arabe à Grenade

Cette illustration met en valeur le rôle du bois dans cette maison d’habitation arabe de Grenage. Comme le stuc ou le marbre, le bois est travaillé, sculpté pour constituer l’avant-toit et les poutres du plafond.

© BnF

Détails de la Casa del Bey à Tunis

Les détails ornementaux de ce palais tunisien du 17e siècle reprennent ceux de la mosquée de Cordoue ou de l’Alhambra de Grenade. On retrouve les arcs outrepassés constitués de claveaux bicolores, les stucs, et les motifs en étoile des mosaïques.

© BnF

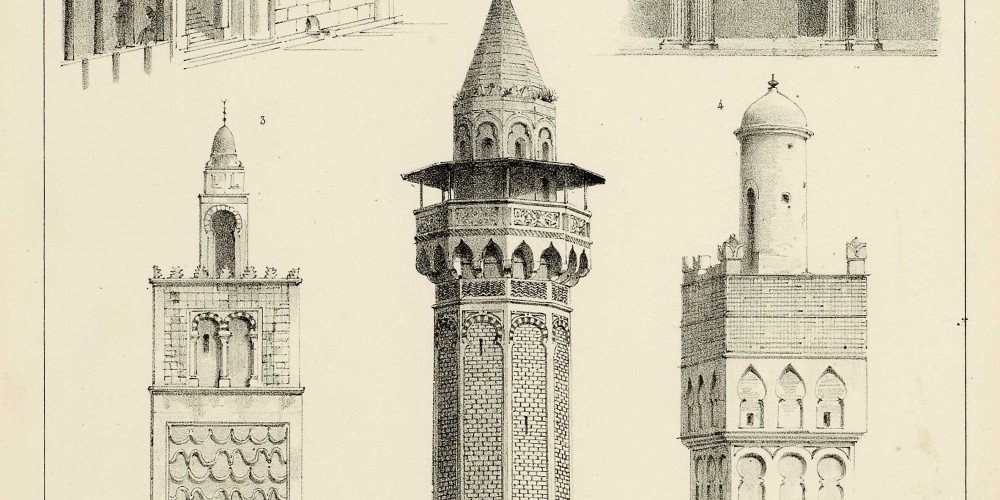

Mosquées et minarets

Le minaret est la tour qui domine la mosquée. Le muezzin monte à son sommet pour lancer l’appel à la prière cinq fois par jour qui doit être entendu dans toute la ville.

© BnF

Palais du Bardo à Tunis

Construit au 15e siècle, le Bardo est un palais de plaisance largement inspiré par l’architecture des palais islamiques d’Espagne. Sa cour principale, accessible via une porte à arc en fer à cheval, héberge en son centre une fontaine de marbre. Le Bardo est aujourd’hui le plus ancien musée de Tunisie, et abrite une collection exceptionnelle de mosaïques.

© BnF

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Éditions multimédias, BnF

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2022

Tous droits réservés