L’art du trait

L’art du tracé de charpente

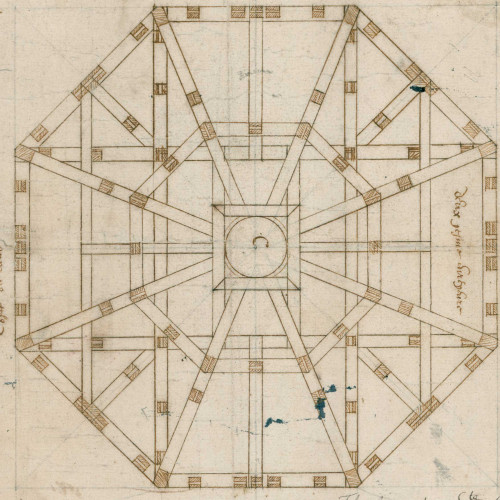

Exemple d’enrayures, ou pièces de bois de forme circulaire

En architecture, la charpente a de nombreux points communs avec la construction de bateaux.

Pour que les assemblages soient les plus robustes possible, on prend soin de creuser des embrèvements (points d’assemblages) au cœur des pièces, là où l’on trouve le bois le plus dur.

Les pièces de coupoles comme celle des Invalides doivent être courbes. Leur assemblage est très complexe : ce n’est pas sur un entrait (grande pièce horizontale) mais sur des enrayures (de forme circulaire) que repose la charpente. Les fermes (pièces horizontales souvent de forme triangulaire) sont ici des anneaux circulaires qui forment la silhouette du dôme.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Avant de commencer la réalisation d’une construction bois, le charpentier débute par des croquis, puis par un dessin à grande échelle, voire en taille réelle, qui indiquera l’emplacement exact des différentes pièces de bois. C’est l’épure, qui est tracée au sol de l’édifice à construire.

Avec la construction des cathédrales au 13e siècle, la technique se perfectionne et permet de maîtriser par le tracé en trois dimensions la conception d’un édifice complexe. C’est une compétence intellectuelle très élaborée qui s’appuie sur l’expérience concrète des chantiers. Elle s’est développée au sein de la communauté des charpentiers, indépendamment des ingénieurs ou des architectes. On peut la rapprocher de la technique de la stéréotomie développée chez les maçons et tailleurs de pierre.

Ce savoir-faire est inscrit depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.