Les maçons au Moyen Âge

Figure de maçon maître d’oeuvre, en costume civil, et tenant un compas

En revanche, le maçon dit "supérieur", qui sait tailler la pierre, est nettement différencié du "maçon de moindre importance" dont les compétences se limitent à la pose des pierres sur les chantiers. Parfois, les maçons les plus fortunés endossent le rôle d’entrepreneur et dirigent à forfait de petits chantiers.

Le maçon a pour charge essentielle de monter les murs, c’est-à-dire d’asseoir la pierre, de la poser, de la coucher et enfin de la cimenter. Mais dans les textes du Moyen Âge, la confusion n’est pas rare entre les termes désignant le maçon et le tailleur de pierre. Car leurs tâches sont assez semblables et la polyvalence des bâtisseurs fréquente sur les chantiers.

En revanche, le maçon dit « supérieur », qui sait tailler la pierre, est nettement différencié du « maçon de moindre importance » dont les compétences se limitent à la pose des pierres sur les chantiers. Parfois, les maçons les plus fortunés endossent le rôle d’entrepreneur et dirigent à forfait de petits chantiers.

L’organisation du chantier médiéval

Construction par assises horizontales

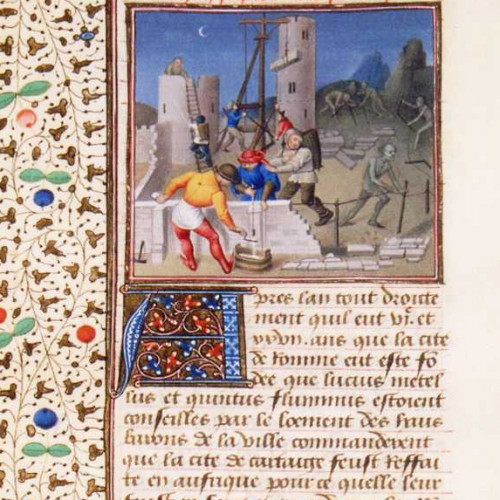

Ici, la construction de la muraille urbaine est perturbée par des “fantômes” qui ôtent les piquets du tracé provisoire des murs. Au premier plan, un maçon pose du mortier contenu dans un baquet. De sa main gauche, il tient le bloc qu’il va poser. Un autre maçon vérifie avec un fil à plomb la verticalité du mur.

Les chantiers médiévaux regroupent un grand nombre d’artisans aux compétences diverses. Ainsi en 1253, sur le site de la cathédrale de Westminster, on dénombre 39 tailleurs de pierre, 15 marbriers, 26 maçons poseurs, 32 charpentiers, 2 peintres, 13 polisseurs de marbre, 19 forgerons, 14 verriers, 4 plombiers, soit en tout 167 artisans auxquels s’ajoutent plus de 200 manœuvres. En effet, les ouvriers spécialisés, les professionnels s’attachent un certain nombre de manœuvres pour les aider dans leur tâche ; on les appelle aides, serviteurs, compagnons, ou valets. Par exemple, les manœuvres secondent les tailleurs de pierre en leur apportant des pierres et aident les maçons en leur préparant le mortier. Les ouvriers œuvrent davantage en été qu’en hiver. La journée de travail s’adapte au rythme solaire, plus longue et mieux payée en été, plus courte en hiver. Le 11 novembre, la Saint-Martin marque la fin des chantiers d’été et le début d’une longue période de chômage pour de nombreux compagnons. Les travaux exécutés par les artisans de la construction sont rétribués sous quatre formes différentes : à la journée, à l’unité pour certaines fournitures de matériaux (en particulier la pierre de taille), au prix fait ou forfait pour de petits travaux.

Techniques de maçonnerie médiévales

Au Moyen Âge, une loge par métier

La loge est généralement en bois, mais elle peut parfois être construite en pierre. Les ouvriers n’y habitent point, mais, à l’heure du déjeuner, ils y prennent leur repas et, lors des grandes chaleurs, ils y font la sieste à la mi-journée et s’y réchauffent en hiver car il n’est pas rare qu’elle soit chauffée. Elle permet surtout de travailler à l’abri des intempéries et de ranger les matériaux une fois taillés ainsi que les outils.

Ici, des blocs de pierre déjà taillés sont abrités sous la loge, constituée de simples poteaux corniers sur lesquels repose une couverture végétale. La loge est fréquemment figurée avec des murs à claire-voie, de manière à ce que l’on puisse voir ce qui se passe à l’intérieur. Dans la réalité, des murs construits protégeaient du froid, mais aussi de la chaleur.

Une fois les fondations creusées, le maçon ajuste et pose les murs de pierre brute et leurs parements en blocs taillés. Puis il scelle ceux-ci avec du mortier et vérifie à l’aide du niveau et du fil à plomb la verticalité et l’horizontalité des parois.

Plusieurs procédés de montage des murs coexistent au Moyen Âge.

- La construction par assises horizontales se poursuivant sur tout le périmètre de l’édifice implique l’utilisation de blocs de pierre ajustés au fur et à mesure de la pose, et qui formeront des lits horizontaux nivelés pour obtenir des assises régulières.

- La construction verticale. En France à partir de 1200, quelques décennies plus tard en Angleterre, la construction horizontale est progressivement remplacée par une construction verticale, par empilement ou entassement. Les éléments architecturaux tels que les faisceaux de colonnes, les éléments de portail, les réseaux de fenêtres, etc., constituent alors les assises du mur et les éléments porteurs. Par exemple, lors de la construction de la cathédrale d’Amiens, les colonnes engagées ont été montées avant les murs. On arrive ainsi à un montage par travées et non plus par assises horizontales continues, et le maçon doit veiller à obtenir une concordance des assises entre elles. Cette technique de construction a pour atout de rendre progressivement utilisables les différentes parties du bâtiment.

Les conditions de travail

Le maçon bénéficie de certains avantages ; on lui fournit des gants pour qu’il puisse protéger ses mains contre les brûlures de la chaux, et il reçoit parfois des gratifications à la fin d’un travail ou lors de la pose de la clef de voûte.

Le maçon ne travaille pas l’hiver car la pose des pierres est arrêtée à cause du risque de la neige et du gel. Avant d’abandonner le chantier, les maçons prennent soin de recouvrir le sommet des murs de paille ou de fumier pour protéger les pierres et les joints des infiltrations d’eau de pluie. Il n’est pas rare que les maçons les plus habiles dans la taille de la pierre soient alors engagés pour préparer les blocs qui serviront à la reprise du chantier, à moins qu’ils ne prennent la route en quête de travail, ou encore exploitent l’exploitation rurale familiale qui, le reste de l’année, est conduite par leur femme.

Une loge par métier

Les outils du maçon

Le mot “taloche” vient de l’ancien français : au Moyen Âge, “taloche” signifiait “petit bouclier”. Dans le vocabulaire du bâtiment, c’est une plaque en métal, en bois ou en plastique, pourvue d’un manche. Une petite quantité de mortier, de plâtre ou de tout autre enduit y est déposée pour être utilisée sur-le-champ. Ses petites dimensions la rendent facilement manipulable : lorsqu’il travaille, le maçon peut tenir d’une main la truelle et de l’autre la taloche (un peu comme un peintre qui tient d’une main un pinceau et de l’autre sa palette). Ce support sert aussi à “talocher”, c’est-à-dire à lisser le mortier lorsque c’est nécessaire.

À gauche de l’image, des couvreur de tuiles sont au travail, assis à cheval sur la charpente, le marteau et les clous à la main.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

La loge est un édicule généralement adossé à la cathédrale ou au bâtiment en construction. Suivant l’importance du chantier, une ou plusieurs loges pouvaient être édifiées. Ainsi en Angleterre, lors de la construction de l’abbaye de Vale Royal, Walter de Hereford fait élever par des charpentiers une première loge construite avec 1400 planches pour accueillir les tailleurs de pierre, puis l’année suivante, il en fait élever une seconde, plus petite, de 1000 planches.

La loge est généralement en bois, mais elle peut parfois être construite en pierre. Les ouvriers n’y habitent point, mais, à l’heure du déjeuner, ils y prennent leur repas et, lors des grandes chaleurs, ils y font la sieste à la mi-journée et s’y réchauffent en hiver car il n’est pas rare qu’elle soit chauffée. Elle permet surtout de travailler à l’abri des intempéries et de ranger les matériaux une fois taillés ainsi que les outils. À York, un inventaire a permis de dresser une liste des outils qui y sont entreposés : une scie à main, une pince, 96 ciseaux de fer, 24 massettes, une hachette, une pelle, une brouette, deux seaux, un compas, deux planches à dessin, un grand et un petit chariot.

À partir du 14e siècle, les loges deviennent en même temps qu’un lieu de travail et de repos, un lieu où l’on discute des problèmes intéressant le métier. Petit à petit, les chapitres réglementent la vie des loges. La plus ancienne règle connue est celle dictée par le chapitre d’York en 1352.

Les outils du maçon

L’artisan peut posséder son outillage propre, mais tel n’est pas toujours la règle. Une partie des outils peut être fournie par les organisateurs du chantier. Ces derniers assuraient également l’entretien des outils (aiguisage, changement de manche, réacierage…) apportés par les tailleurs de pierre, les maçons ou les manœuvres. Il arrivait aussi à la fabrique de remplacer l’outillage lorsqu’il était abîmé au cours des travaux.

L’artisan pouvait acheter les outils nécessaires pour exercer son métier chez le forgeron (fabre), le serrurier ou encore le fustier (artisan travaillant le bois). Mais il est également possible de se procurer des pièces d’occasion lors de la vente des biens d’un collègue décédé. Il existe aussi un système très développé de prêt entre les constructeurs. Ce prêt prend la forme d’une mise en commun (entre deux associés), d’une entraide gracieuse ou d’une location. Ces pratiques ont pour avantage de permettre aux débutants de n’investir que progressivement dans leur matériel. De plus, en fin de contrat, l’apprenti reçoit parfois un lot d’outils plus ou moins important.

Le soin apporté au rangement des outils dans des râteliers, des caisses de bois, des paniers et des housses réservés à cet usage, comme leur conservation dans la chambre à coucher des artisans ou dans la loge fermée à clé, montrent qu’il s’agissait d’un véritable capital, non pas tant du fait de son coût mais parce qu’il représentait le moyen de gagner sa vie.

Plusieurs modèles de truelles

Instrument emblématique du maçon, la truelle apparaît fréquemment dans les représentations du Moyen Âge. Cet outil ressemble à une petite pelle. Elle se compose d’un manche coudé et d’une spatule mince qui prend une forme arrondie, triangulaire ou carrée. La truelle est utilisée pour la préparation, le mélange, la pose et le lissage du mortier ou du plâtre.

Le maçon possède généralement plusieurs modèles de truelle, de tailles et de formes différentes (truelle à col de cygne ou truelle triangulaire plus particulièrement réservée au mélange du mortier). Ici, deux maçons tiennent une truelle à la main, un autre vérifie l’aplomb de l’édifice avec un fil à plomb.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France