Otto Wagner (1841-1918), architecte de la grande ville

Lorsqu’il remporte le concours pour la poste de la Caisse d’épargne, Otto Wagner a déjà une longue carrière derrière lui. Avec la poste de la Caisse d’épargne, il renouvelle sa manière de construire.

Une longue carrière

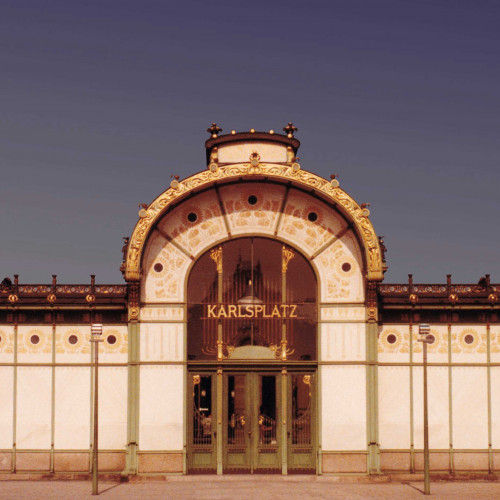

Station de métro Karlsplatz, œuvre de l’architecte Otto Wagner (Vienne)

À plus de 60 ans pourtant, l’architecte, confronté à ces expériences, en prise directe avec la ville et l’industrie, bouleverse sa vision de l’architecture.

D’abord reconnu pour ses villas, immeubles et bâtiments officiels luxueux et richement décorés, Otto Wagner a, par la suite, dessiné pour la ville de Vienne de nombreux équipements municipaux comme les stations de métro, écluses et barrages sur le Danube.

À plus de 60 ans pourtant, l’architecte, confronté à ces expériences, en prise directe avec la ville et l’industrie, bouleverse sa vision de l’architecture. Avec la poste de la Caisse d’épargne, il va encore plus loin et abandonne presque l’ornement pour dessiner un bâtiment dont les lignes épurées sont soulignées simplement par des matériaux industriels.

Les inspirations d’Otto Wagner : entre continuité et rupture

Les pilastres

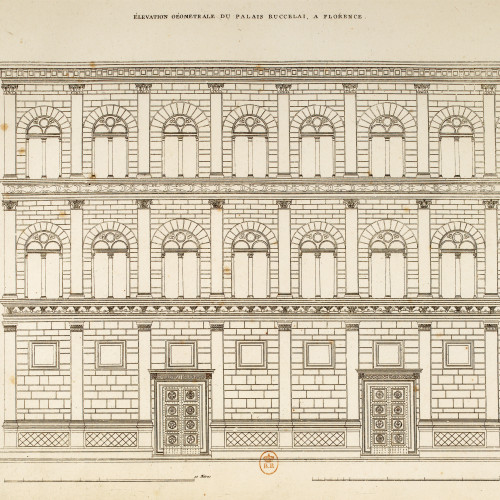

Composante majeure du style Renaissance, les pilastres, piliers carrés encastrés dans le mur, ont une fonction essentiellement décorative. Ils rythment souvent la façade d’un bâtiment et reprennent le style des colonnes antiques.

Ce palais florentin, le palais Rucellai, est remarquable, car il superpose les trois ordres sur sa façade. Mais, tout en s’appuyant sur le style antique, l’architecte Leon Batista Alberti innove : il adapte l’ordre dorique au rez-de-chaussée, invente un ordre nouveau au premier étage et simplifie le style corinthien au second.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Façade de la poste de la Caisse d’épargne de Vienne

Le matériau principal, la brique, est économique et facile à mettre en œuvre. Il sera ensuite recouvert de plaques de pierre ou d’enduit. Mais, préoccupé par l’aspect financier du chantier, Otto Wagner utilise les matériaux les plus coûteux avec parcimonie. Pour la façade principale, il choisit du marbre blanc de Sterzing (carrières au nord de l’Italie, non loin d’Innsbruck) qu’il fait débiter en fines plaques. Assemblées, ces plaques de marbre recouvrent entièrement la structure de briques et confèrent au bâtiment un caractère précieux.

© Matthieu Simon

© Matthieu Simon

Pour la façade de la Postsparkasse, Otto Wagner reprend le dessin des palais de la Renaissance italienne en le simplifiant à l’extrême. Ainsi la silhouette, le gabarit et la composition ne diffèrent pas beaucoup de l’architecture classique, mais tout détail se voit épuré, voire effacé. Recouverte par des plaques de marbre, la façade suit les principes classiques de la symétrie. Au niveau du rez-de-chaussée et de l’entresol, on retrouve la technique du bossage traditionnellement réservée au soubassement : le granit gris foncé est ici traité en bandes horizontales qui parcourent tout l’édifice afin d’exprimer la solidité des fondations. L’entrée principale est protégée par une marquise de fer et de verre. Le couronnement de l’édifice est traité en corniche, sur laquelle reposent l’enseigne et les acrotères. Du point de vue de la composition, Otto Wagner suit le langage classique, mais il le dépouille presque complètement. Ainsi, la marquise et le balcon signalant le bureau du directeur au premier étage de la façade principale sont réduits à leur plus simple expression.

La Wagnerschule

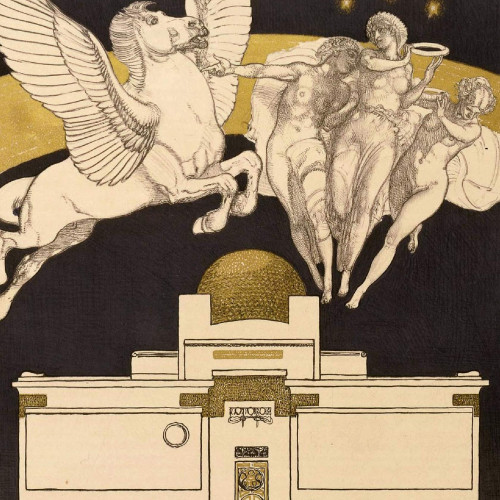

Affiche de la 27e exposition de la Sécession viennoise

Construit par Joseph Maria Olbrich en 1897 à Vienne, le palais de la Sécession est l’un des manifestes du mouvement de la Sécession. Les inscriptions au-dessus de l’entrée résument les revendications du groupe : Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit (“À chaque âge son art, à chaque art sa liberté”). Ce grand volume cubique blanc, coiffé d’une délicate coupole faite de feuilles de laurier dorées, fait scandale sur la scène artistique viennoise, tout comme les œuvres de Klimt qui y sont exposées.

Fondée par les architectes Joseph Maria Olbrich, Josef Hoffman et le peintre Gustav Klimt, la Sécession viennoise propose de se débarrasser du passé, des traditions et de l’ordre moral pour poser un regard confiant sur l’avenir. Elle a pour ambition de créer un art nouveau, total, réunissant tous les arts (architecture, sculpture, peinture, art textile, céramique, typographie…) sans distinction. Ce mouvement s’apparente à celui du Jugendstil, l’équivalent allemand de l’Art Nouveau en France ou en Belgique. La Sécession naît à Vienne, capitale de l’Empire austro-hongrois, qui vit au tournant du 20e siècle ses dernières heures paisibles avant l’apocalypse de la Première Guerre mondiale.

Le groupe de la Sécession viennoise mène plusieurs actions, parmi lesquelles la création de la revue Ver Sacrum (“Printemps sacré”), destinée à diffuser ces idées nouvelles.

© BnF

© BnF

Professeur à l’Académie des beaux-arts de Vienne à partir de 1884, Otto Wagner a formé plusieurs générations d’architectes, notamment Joseph Maria Olbrich qui conçoit en 1897 le palais de la Sécession, l’un des manifestes du mouvement. La réputation de son atelier dépasse même les frontières au point que des jeunes gens viennent de toutes parts de l’Europe pour recevoir l’enseignement de Wagner. Son atelier devient un des foyers de l’architecture moderne, où l’on réfléchit à la notion de fonctionnalisme et au recours à des matériaux issus de l’industrie