Égyptomanie et voyage en Orient

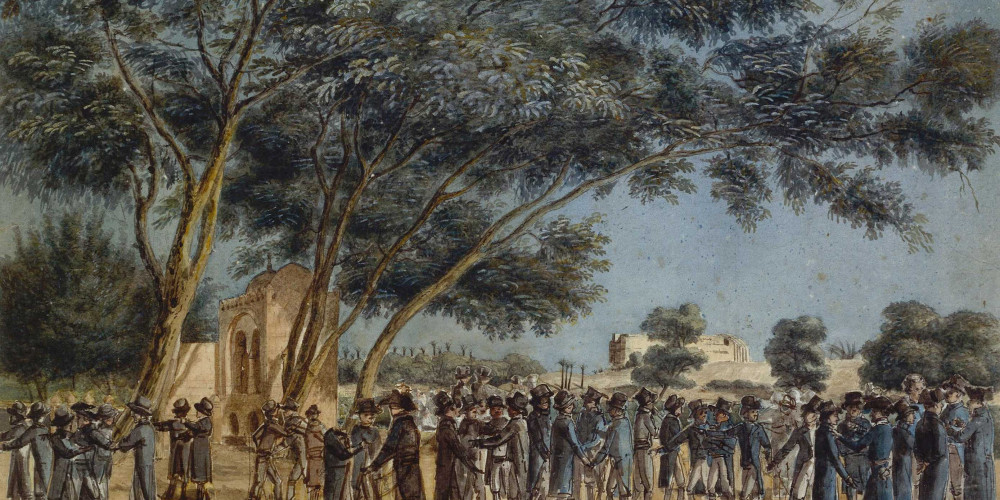

Les savants de la Commission des sciences et des arts au jardin de l’Institut d’Égypte au Caire

Dès le début du 18e et durant tout le 19e siècle, l’Orient est pour le monde occidental l’objet d’explorations, d’études, de fantasmes et de rêves sans cesse renouvelés. Le Levant, terme qui désigne alors l’Orient, témoigne de son importance symbolique : c’est ce lieu sacré où se lève le soleil, où la naissance du jour a vu briller l’aube des civilisations. L’Orient devient ce lieu où il faut se rendre absolument.

L’Égypte, destination privilégiée

La première destination du « Voyage en Orient » est aussi la plus prisée des Occidentaux. L’Égypte occupe en effet une place d’exception dans le cœur et l’imaginaire, notamment des Français. La vogue du voyage en Orient coïncide en effet avec l’expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. Le général part accompagné de 167 savants, âgés en moyenne de 23 ans (le plus jeune a 15 ans !) qui tirent de leurs observations une monumentale Description de l’Égypte. Cet ouvrage, à l’origine d’une science nouvelle de l’Égypte antique (l’égyptologie), puis le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822 suscitent un engouement sans précédent.

De la campagne de Bonaparte à l’inauguration du canal de Suez en 1869, le 19e siècle devient celui de l’« égyptomanie ». L’univers révélé par les fouilles archéologiques excite la curiosité scientifique et intellectuelle. Les photographes partent sur le terrain pour mettre leur savoir-faire au service de la science. Grâce à leurs images, nous pouvons revivre aujourd’hui les différents états des chantiers et découvrir le sphinx encore à demi enfoui sous le sable du désert.

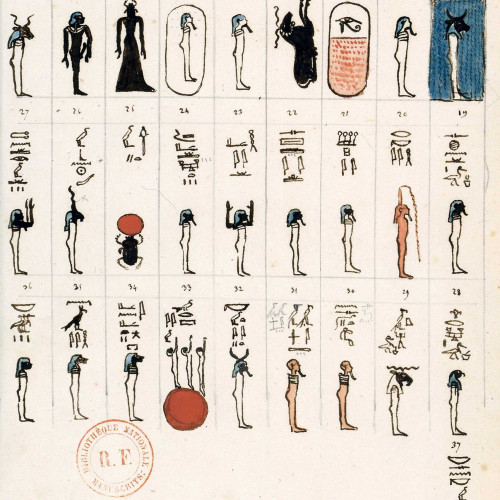

Les hiéroglyphes déchiffrés

"Je tiens l’affaire ! " se serait écrié Jean-François Champollion en se précipitant dans le bureau de son frère le 14 septembre 1822, après avoir percé le mystère des hiéroglyphes.

Les hiéroglyphes sont l’un des systèmes d’écriture de l’Égypte ancienne. Pour les déchiffrer, Champollion exploite la découverte récente de la pierre de Rosette. Trouvée lors de l’expédition de Napoléon en Égypte en 1799, la pierre porte le même décret gravé en trois écritures et 2 langues : le grec, le démotique (une écriture modernisée des hiéroglyphes) et les hiéroglyphes. En les comparant, Champollion prouve que les hiéroglyphes représentent des mots (idéogrammes), mais que 24 d’entre eux ont aussi la valeur d’un son dans la langue égyptienne (signes phonétiques).

Il publie en 1824 le Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Sa découverte marque la véritable naissance de l’égyptologie grâce à la traduction de textes restés incompréhensibles depuis 15 siècles.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

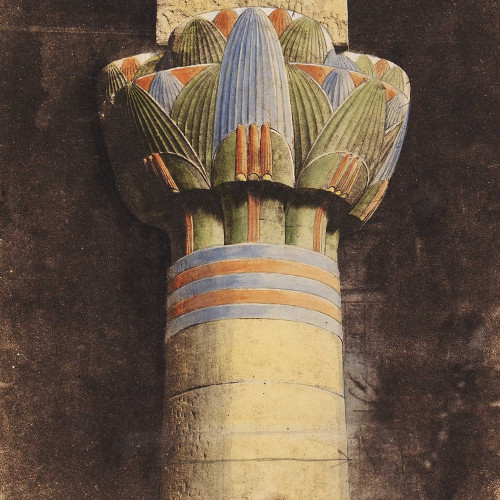

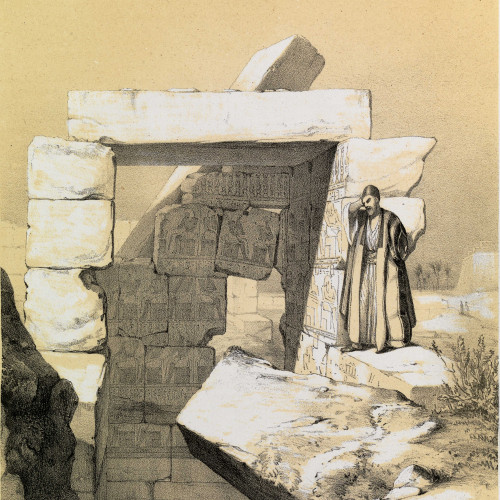

Chapiteau du temple égyptien de Philae

Né dans le nord de la France, ingénieur de formation, Prisse d’Avennes est un jeune homme impatient de découvrir le monde ; à vingt ans, en 1827, il débarque en Égypte comme ingénieur "consultant" pour le compte de Méhémet Ali, alors vice-roi d’Égypte, très désireux de moderniser son pays sur le modèle occidental.

Il va résider en Égypte pendant près de vingt ans. Il en adopte les coutumes, le costume et la langue et se passionne tant et tant pour son histoire qu’il décide finalement d’y consacrer sa vie. Lors de son deuxième voyage de 1858-1860, Prisse est accompagné d’un dessinateur, Willem de Famars Testas, et d’un photographe, Édouard Jarrot, dont les dessins et les photographies sont destinés au livre sur l’art en Égypte que Prisse compte publier à son retour.

Dès 1839, date officielle de l’invention de Daguerre, les voyageurs utilisent avec bonheur ce nouveau support. Au départ, en pleine fièvre "égyptomaniaque", ce sont surtout les monuments qui sont la cible des objectifs ; la photographie a donc essentiellement valeur de témoignage, même si certaines planches sont aujourd’hui considérées comme des œuvres d’art. Prisse quant à lui s’attache autant aux vestiges du passé qu’au pittoresque du présent et on trouve, dans ses cartons, pyramides, mosquées et scènes de rue "aquarellisées".

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le marchand de momies

Depuis 1839, date officielle de l’invention de la photographie, nombreux sont les voyageurs, en Orient comme ailleurs, qui ajoutent à leurs bagages le lourd et encombrant équipement du photographe. La mode croissante de ces voyages, lancée par les armées napoléoniennes, par Chateaubriand, Champollion, les poètes romantiques, puis suivie par des curieux toujours plus nombreux, a plus tard incité des photographes professionnels à s’installer sur place, pour y vendre aux voyageurs de passage des vues réalisées à leur intention, précédant ainsi de plusieurs dizaines d’années le commerce de la carte postale-souvenir.

© BnF

© BnF

Il faut distinguer le « Voyage en Orient », périple romantique pour intellectuels nostalgiques, du voyage scientifique. Au siècle des grandes inventions, de la foi dans le progrès et des conquêtes coloniales, l’Orient est aussi une mine d’explorations. Des savants comme Champollion ou Mariette, des spécialistes de toutes disciplines, procèdent à un vaste inventaire scientifique de l’Orient : botanique, zoologique, minéralogique, archéologique ou sociologique. Ils sont en général accompagnés de photographes dont le seul souci est de rendre compte de l’état des recherches. Vestiges antiques et rivages du Nil restent longtemps les sujets de prédilection. Mais peu à peu se dessine aussi une nouvelle Égypte. La photographie commerciale se développe et propose aux touristes d’autres aspects, plus pittoresques ou ethnologiques. Émile Prisse d’Avennes, ingénieur, archéologue et ethnologue, s’installe en Égypte, en adopte les coutumes et la langue. Il s’intéresse autant aux ruines de l’Égypte des pharaons qu’à l’art arabe et à la vie quotidienne des Égyptiens du 19e siècle.

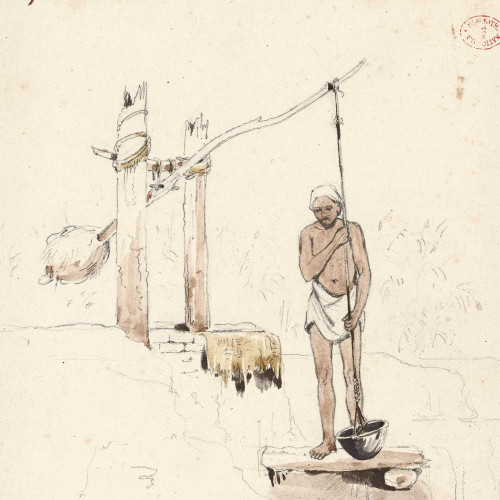

Un chadouf, pompe manuelle faite d'une perche avec contrepoids

L’adduction d’eau est maîtrisée dès la Haute-Antiquité : pour irriguer les terres, les Égyptiens creusent des canalisations. Ils inventent un dispositif, le “chadouf”, pompes manuelles faites d’une perche avec contrepoids à laquelle on fixe une peau attachée comme récipient pour élever l’eau jusqu’au fossé d’irrigation des cultures.

Lors de fouilles en Égypte, les archéologues ont retrouvé des segments de tuyaux en cuivre qui servaient sans doute à acheminer l’eau potable. Même chose pour l’empire perse ou les civilisations de l’Indus qui mettent en place des réseaux hydrauliques perfectionnés pour tirer le meilleur parti d’une eau particulièrement précieuse en ces zones menacées par le désert.

© BnF

© BnF

La chapelle des Ancêtres avant son enlèvement, mai 1843

Au 19e siècle, l’étude de l’Égypte antique occasionne de fréquentes rivalités entre les égyptologues occidentaux. Ces derniers n’hésitent pas à rapporter les plus belles pièces dans les musées de leurs pays d’origine, parfois pour les préserver. Le Louvre à Paris, le Pergamon à Berlin ou le British Museum à Londres possèdent ainsi de magnifiques collections égyptiennes.

Ingénieur et égyptologue, Émile Prisse d’Avennes s’engage dans une course de vitesse contre Richard Lepsius, fondateur de l’école allemande d’égyptologie, pour enlever de Karnak la "chambre des ancêtres" menacée de démolition. Alors que Lepsius se rend à Karnak, Prisse en revient déjà, avec la chambre démantelée dans les cales de son bateau.

Cette chapelle datée de Thoutmosis III, dont le bas-relief représente une succession de rois, est désormais exposée au musée du Louvre.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Du plâtre découpé pour des vitraux

Au 19e siècle, Émile Prisse d’Avennes, ingénieur, architecte et archéologue, se passionne pour la civilisation arabe. Il effectue de nombreux relevés des techniques employées dans l’architecture et l’artisanat. Ici, il reproduit un "chemsah", vitrail dont la structure est faite de plâtre découpé finement, ensuite garnie de verres de couleur.

© BnF

© BnF

Fontaine du Fellah, Paris

Cette fontaine se trouve au 42, rue de Sèvres, Paris 7e. Construite par Nicolas Bralle en 1807, c’est l’une des quinze fontaines mises en service à l’ouverture du canal de l’Ourcq et inspirées par la campagne d’Égypte.

© Simon Texier

© Simon Texier

Les artistes ont une approche différente : leur voyage en Orient est balisé selon un itinéraire bien précis, initié par les romantiques. Le parcours idéal est effectué en 1849-1850 par Gustave Flaubert et Maxime Du Camp. Il va d’Alexandrie jusqu’en Italie en passant par la Palestine, le Liban, la Syrie et Constantinople. Le plus souvent, il s’agit davantage d’une quête de soi, nourrie des fantasmes collectifs et d’un mysticisme, que d’une découverte de l’Autre. Qu’ils soient écrivains, peintres ou photographes, c’est une part d’eux-mêmes que les artistes vont chercher, la réponse au questionnement des origines : le « Voyage en Orient », c’est le retour aux sources, vers « notre berceau cosmogonique et intellectuel » (Gérard de Nerval). De Noël en Égypte à Pâques à Jérusalem, au rythme des saisons, les voyageurs se fixent des étapes initiatiques pour accéder au paradis perdu, affichant une indifférence parfois méprisante à l’égard des autochtones musulmans. Les peintres du 19e siècle subissent aussi pour la plupart l’influence orientale. On rêve de la lumière unique de la Méditerranée et des couleurs du couchant sur les vestiges antiques mais aussi de bains turcs, de la sensualité des femmes du harem. Cet Orient idéalisé ne correspond pas toujours à la réalité des vrais amoureux de l’Orient, ceux qui y ont vécu, comme l’écrivain Pierre Loti ou le photographe Gustave Le Gray qui mourra au Caire.

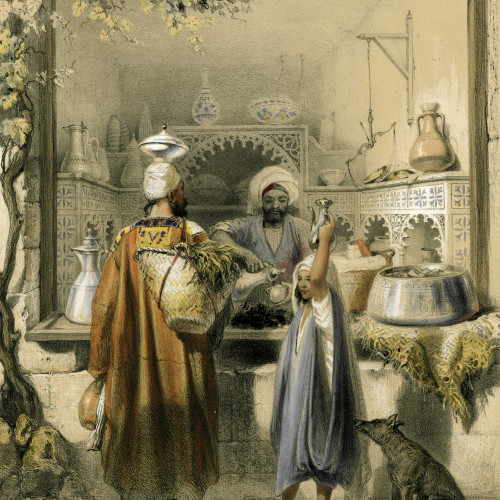

Stamboul : le bazar des soieries

Les albums de lithographie contribuent à diffuser les images pittoresques des peintres. C’est le cas des Souvenirs d’Orient de Preziosi.

Amadeo Preziosi est le descendant d’une famille de pirates italiens installés à Malte à la fin du 17e siècle. Son père s’est intégré à l’aristocratie de l’île et voit d’un mauvais œil la passion que son fils entretient pour l’art. Celui-ci vient toutefois faire ses études aux Beaux-Arts à Paris. Confronté à l’opposition de son père, qui refuse sa carrière d’artiste, il part s’installer à Constantinople vers 1842 et y passe le reste de sa vie. Son succès est dû à la manière dont il place ses sujets orientaux dans leur contexte naturel. En 1858, l’éditeur parisien de lithographies Lemercier publie un album d’estampes de Preziosi intitulé Stamboul, qui rassemble des scènes de la vie quotidienne à Constantinople et ne pouvait que séduire le public européen.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Le Caire : un Zayat (marchand d’huile), sa boutique et ses clients

L’image est pittoresque, mais elle est publiée dans un album sur les caractères, costumes et modes de vie dans la vallée du Nil. Prisse d’Avennes se veut quasiment ethnographe, rendant compte des bazars, si typiques de la ville orientale. On peut observer le rituel marchand auquel le vendeur et le client s’adonnent dans un lieu où la proximité des échoppes exacerbe la compétition. Celle de ce marchand d’huile, enturbanné et barbu, au milieu de ses jarres et niches "sarrasines", est à l’écart et ornée d’une vigne.

© BnF

© BnF