3 000 ans d’histoire

Thèbes, les colosses de Memnon, statue du colosse du sud

L’Empire égyptien domine la vallée du Nil pendant près de trois millénaires. Sa longévité et sa puissance s’expliquent par ses ressources naturelles : les eaux et le limon du fleuve, qui délimitent une bande étroite mais très fertile de terres cultivables. Protégés des invasions par les déserts, les pharaons créent une civilisation originale autour d’un État fort, à l’administration complexe et bien organisée.

Autour de – 3 200, le pays est séparé entre Haute et Basse Égypte. On attribue au mythique pharaon Ménès, vers 3 150 av. J.-C., l’initiative d’unifier le territoire, même si dans les faits ce phénomène a sans doute été plus progressif. La capitale du pays devient Memphis, ville au sud du Caire, qui permet de contrôler le trafic intense dans le delta du Nil.

Les historiens distinguent quatre époques principales dans la longue histoire de l’Égypte antique. Ces époques de longue durée sont séparées par des "périodes intermédiaires" correspondant à des années de troubles.

L’Ancien Empire (2700-2200 av. J.-C.)

L’Ancien Empire correspond à l’essor de la civilisation pharaonique et à l’organisation d’un État centralisé doté d’une administration efficace. Cette période est marquée par la construction de tombeaux d’un genre nouveau. Pour bâtir la tombe du roi Djoser, Imhotep, premier architecte connu de l’histoire, superpose plusieurs mastabas (édifices dotés d’un seul niveau) de taille décroissante. Il édifie ainsi à Saqqarah la première pyramide de pierre taillée. Cette pyramide à degrés sera suivie par les pyramides du plateau de Gizeh : Khéops, Képhren et Mykérinos, signes éclatants de la puissance des pharaons de cette époque. Le souverain est en effet capable de mobiliser une part non négligeable de la population agricole sur ces chantiers en hiver, quand les crues du fleuve couvrent les champs. La puissante administration centrale voit aussi l’émergence d’une classe nouvelle de fonctionnaires et de scribes.

La pyramide de Saqqarah, œuvre d’Imhotep, premier architecte connu de l’histoire

Les premières pyramides égyptiennes sont en briques crues. La première des pyramides de pierre se trouve non loin de Gizeh, à Saqqarah. Elle est l’œuvre du premier architecte connu de l’Histoire, Imhotep, pour le roi Djoser. Alors qu’on construit jusque-là en brique crue, Imhotep utilise un nouveau matériau : des blocs de pierre. Contrairement à la pyramide de Khéops, c’est une pyramide dite "à degrés" de six niveaux, haute de 60 m. La pyramide prend littéralement la forme d’un escalier symbolique permettant au pharaon d’atteindre le ciel.

Les études des archéologues ont prouvé que l’architecte avait initialement pensé à construire un tombeau traditionnel d’un seul niveau, appelé "mastaba". Mais Imhotep choisit finalement d’agrandir la base du tombeau et d’y élever des étages successifs qui constitueront les degrés.

Contrairement aux pyramides de Gizeh, la pyramide de Saqqarah est vide : les galeries et les chambres funéraires se trouvent dans le sous-sol rocheux.

© BnF

© BnF

Différentes formes de pyramides égyptiennes

En haut à droite, la pyramide de Houni est dite "la fausse pyramide". Sa silhouette actuelle serait due à l’érosion des parois extérieures, laissant à nu le noyau de l’édifice.

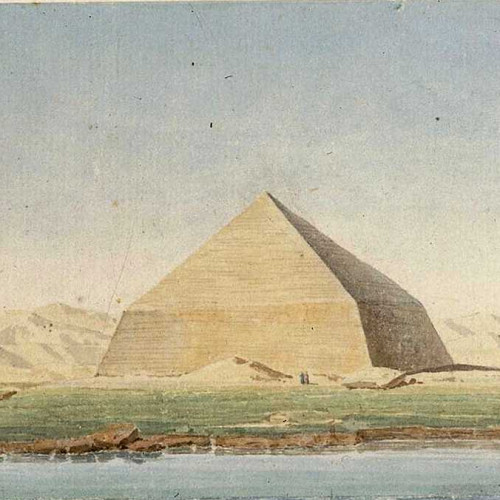

La pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh, avec le sphinx ensablé

La pyramide est un tombeau, qui abrite le corps momifié du roi d’Égypte, le pharaon. Il existe plusieurs dizaines de pyramides en Égypte, mais les plus célèbres et les plus grandes se trouvent à Gizeh dans les faubourgs du Caire. Khéops, Khéphren et Mykérinos portent les noms des pharaons qui les ont fait construire, et sont situées sur la rive gauche du Nil. Car pour les Égyptiens, la direction du soleil couchant est celle de l’autre monde. À 1/6e de degré près, l’orientation sur les quatre points cardinaux est quasiment parfaite.

Les pyramides ne sont pas isolées. Elles appartiennent à un vaste complexe funéraire qui comprend aussi des temples, des pyramides satellites, un mur d’enceinte pour les protéger des pillages. Le plateau de Gizeh abrite aussi le célèbre sphinx.

Khéops est la plus grande des trois pyramides de Gizeh. Son architecte (ou superviseur des travaux) est Hemiounou, neveu du pharaon Khéops.

© BnF

© BnF

Thèbes, les colosses de Memnon, statue du colosse du sud

Le Moyen Empire (2033-1786 av. J.-C.)

Après les troubles de la première période intermédiaire, marquée par la famine et des guerres civiles, le Moyen Empire est caractérisé par un retour à la prospérité et par de nouvelles conquêtes de territoires, notamment la Nubie au sud du pays. La capitale est déplacée à Thèbes, l’actuelle Louxor. Dirigée par des pharaons puissants, la société égyptienne se développe. L’architecture, la littérature et la médecine connaissent une période de renouveau et d’activité intense.

Le Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C.)

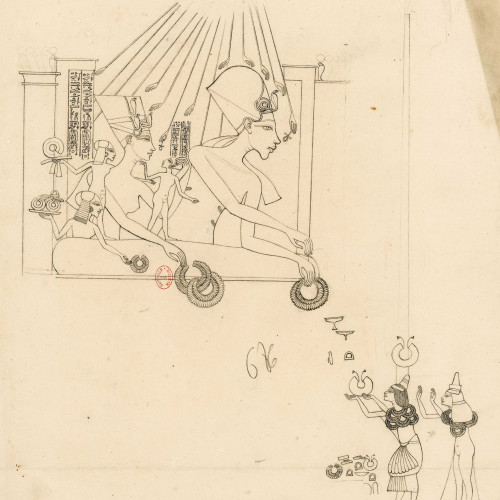

Le Nouvel Empire égyptien et le règne d’Akhénaton

À cette époque aussi, le centre religieux le plus important du pays devient le temple d’Amon-Rê à Karnak, en raison de la puissance croissante du clergé dédié à ce dieu. En réaction, le pharaon Aménophis IV, changeant son nom pour celui d’Akhénaton, bouleverse la hiérarchie traditionnelle des dieux égyptiens et tente d’imposer le culte du seul dieu Aton. Cette expérience monothéiste échoue dès la mort du pharaon : ses statues et ses bas-reliefs sont martelés, sa capitale rasée. Les pierres aux dimensions normalisées ("talatates") utilisées pour construire les temples d’Aton sont réemployées en remplissage dans les nouveaux édifices. Mais il reste néanmoins assez de traces pour constater que les artistes révolutionnent alors la manière de représenter le souverain, le rendant à la fois moins parfait et plus humain.

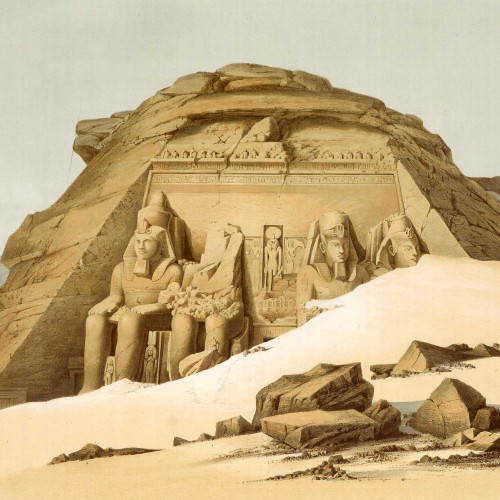

Après cet épisode sans suite, de nouveaux pharaons puissants, comme Toutankhamon, Séthi Ier ou Ramsès II, reprennent les rênes du pays. Le Nouvel Empire voit aussi la construction de certains des plus beaux édifices qui nous soient parvenus : le temple d’Amon-Rê à Karnak, le temple funéraire et le grand obélisque de Karnak construits par la reine Hatchepsout, le temple de Ramsès II à Abou Simbel…

Après une nouvelle période intermédiaire mouvementée, le Nouvel Empire s’impose comme une période particulièrement brillante, apogée de la civilisation égyptienne. L’histoire retiendra la montée sur le trône d’Égypte d’une femme pharaon, Hatchepsout.

À cette époque aussi, le centre religieux le plus important du pays devient le temple d’Amon-Rê à Karnak, en raison de la puissance croissante du clergé dédié à ce dieu. En réaction, le pharaon Aménophis IV, changeant son nom pour celui d’Akhénaton, bouleverse la hiérarchie traditionnelle des dieux égyptiens et tente d’imposer le culte du seul dieu Aton. Cette expérience monothéiste échoue dès la mort du pharaon : ses statues et ses bas-reliefs sont martelés, sa capitale rasée. Les pierres aux dimensions normalisées ("talatates") utilisées pour construire les temples d’Aton sont réemployées en remplissage dans les nouveaux édifices. Mais il reste néanmoins assez de traces pour constater que les artistes révolutionnent alors la manière de représenter le souverain, le rendant à la fois moins parfait et plus humain.

Après cet épisode sans suite, de nouveaux pharaons puissants, comme Toutankhamon, Séthi Ier ou Ramsès II, reprennent les rênes du pays. Le Nouvel Empire voit aussi la construction de certains des plus beaux édifices qui nous soient parvenus : le temple d’Amon-Rê à Karnak, le temple funéraire et le grand obélisque de Karnak construits par la reine Hatchepsout, le temple de Ramsès II à Abou Simbel…

Vue du temple d’Amon-Rê à Karnak

Depuis la fin du 19e siècle, le site de Karnak est fouillé, étudié, mais aussi consolidé et restauré. Une équipe d’archéologues égyptiens et français y travaille toujours aujourd’hui afin de sauvegarder ce lieu exceptionnel. Mais le "musée en plein air" de Karnak ne se contente pas de préserver l’existant. Sous la conduite d’un responsable des travaux de reconstruction possédant un CAP et un BP de tailleur de pierre, les équipes reconstruisent certains édifices après avoir étudié de façon poussée l’ajustement des pierres qui subsistent sur le terrain. Cette opération délicate est appelée "anastylose".

© A. Chéné, CNRS / CFEETK

© A. Chéné, CNRS / CFEETK

Palais de Ramsès III à Médinet Habou : péristyle et vue intérieure

La Basse Époque (750-332 av. J.-C.)

Temple d’Abou Simbel (Égypte)

Après le règne de Toutankhamon qui tente sans succès d’imposer le culte d’un dieu unique, Aton, de nouveaux pharaons puissants, comme Toutankhamon, Séthi Ier ou Ramsès II, reprennent les rênes du pays. Le Nouvel Empire voit la construction de certains des plus beaux édifices égyptiens qui nous soient parvenus : le temple d’Amon-Rê à Karnak, le temple funéraire et le grand obélisque de Karnak construits par la reine Hatchepsout, le temple de Ramsès II à Abou Simbel…

© BnF

© BnF

Une troisième période intermédiaire marque le déclin de l’Égypte. Le pouvoir des pharaons est affaibli, concurrencé par celui des prêtres, puis menacé par les invasions successives des empires voisins. L’Égypte tombe sous domination perse, puis macédonienne avec la victoire d’Alexandre Le Grand, qui fait construire la ville qui porte son nom, Alexandrie. À la mort d’Alexandre en 323 av. J.-C., l’Égypte est gouvernée jusqu’en 30 av. J.-C. par des pharaons d’origine macédonienne : le premier, Ptolémée, est un ancien général d’Alexandre, qui donne son nom à cette dynastie ptolémaïque. À la mort de Cléopâtre, en 30 av. J.-C., l’Égypte est rattachée à l’Empire romain.