Le dôme, un chantier mouvementé

Le dôme de Florence

Entre 1420 et 1436, Filippo Brunelleschi parvient à terminer le gigantesque chantier de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. Débuté plus d’un siècle plus tôt, le bâtiment était alors inachevé car personne ne maîtrisait la technique permettant de construire une coupole de 42 m de diamètre.

Pour achever le bâtiment, Brunelleschi fait appel à plusieurs innovations révolutionnaires. Le dôme de Florence marque la naissance de l’architecture de la Renaissance.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

L’Italie de la fin du 13e siècle est constituée de cités-États rivales, dominées par la noblesse, mais aussi par une bourgeoisie enrichie par le commerce. Dans ce contexte où l’on redécouvre l’Antiquité, et où la pensée humaniste affirme une foi nouvelle dans les capacités de l’homme, construire plus grand et plus haut devient un enjeu de pouvoir et de prestige. Face à Sienne et Pise, toutes proches, qui ont déjà leur cathédrale à dôme, Florence veut édifier la plus impressionnante des cathédrales.

Deux visions opposées

En 1293, une première commission organisée par la municipalité de Florence étudie le projet. Deux visions s’affrontent d’emblée pour la conception de ce monument :

- Le modèle gothique avec des murs assez minces, soutenus par des contreforts et des arcs-boutants nombreux. Comme dans les cathédrales du nord de l’Europe, les arcs brisés dessinent des voûtes de grande hauteur. Mais ce style qui est aussi celui de Milan, grande rivale de Florence, n’emporte pas l’adhésion car il n’affirme pas la spécificité florentine.

- Le modèle antique, inspiré du Panthéon de Rome. Les proportions de la coupole sont d’ailleurs très proches de ce dernier : 42, 2 m de diamètre, contre 43, 4 pour le Panthéon. Mais si ce dernier s’impose comme source d’inspiration, personne ne pense alors retrouver et comprendre la technique utilisée par les Romains, notamment celle du mortier à la pouzzolane (roche volcanique). Pour compenser l’absence d’arcs-boutants, on imagine alors des cerclages de bois et de pierre (le métal reste peu utilisé) ceinturant le dôme pour en éviter l’écrasement.

Panthéon de Rome

Encore aujourd’hui, c’est la plus grande coupole au monde en béton non armé.

L’art gothique

L’art gothique se substitue peu à peu à l’art roman au cours de la seconde moitié du 12e siècle. On le reconnaît à l’utilisation de la voûte sur croisée d’ogive, des arcs-boutants, soutiens extérieurs qui viennent renforcer les murs en équilibrant les poussées. Ces nouvelles techniques rendent possible le percement de larges et hautes fenêtres en arc brisé, habillées d’importantes surfaces de verre et de vitraux. Dans les édifices gothiques, contrairement au roman, la lumière coule à flots.

Le gothique est en premier lieu un art religieux, qui s’exprime surtout dans les cathédrales. Mais il se développe aussi dans des édifices civils, des palais, des châteaux forts ou des maisons.

On distingue trois périodes pour le style gothique.

- Le gothique primitif (fin 12e-début 13e siècles) est encore proche du roman. Les édifices restent trapus et ne bannissent pas les arcs en plein cintre. Sur la façade apparaissent les "roses", grandes ouvertures circulaires subdivisées par des armatures ouvragées en pierre, le plus souvent munies de vitraux.

- Le gothique à l’apogée (milieu 13e) : l’arc brisé, plus résistant que le plein cintre, se généralise. Les édifices gagnent en hauteur et en légèreté.

- Le gothique flamboyant (14e-15e siècles) : les décorations se multiplient et deviennent exubérantes. ON parle de gothique "flamboyant" en raison des sculptures en forme de hautes flammes qui habillent les édifices.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Début de chantier

Les travaux du Dôme débutent en 1294. Le bâtiment doit être imposant, et même immense, avec un dôme gigantesque. Le projet est tellement ambitieux que les architectes se succèdent sans en venir à bout. Tout au long du 14e siècle, le projet du dôme ne cesse de prendre de l’ampleur. La taille de la coupole qui doit le coiffer ne cesse elle aussi de croître, pour aboutir à un diamètre intérieur de 42 m.

Le tambour octogonal qui doit soutenir le dôme est construit au 14e siècle par Arnolfo di Cambio. Percé de huit ouvertures rondes, il vise à surélever encore l’ensemble, et porter le poids énorme de la coupole, sans être soutenu par le moindre arc-boutant.

Mais pendant plus d’un siècle, le trou de la coupole reste béant. Car personne ne sait comment édifier la coupole sans avoir recours à des cintres en bois. Plusieurs solutions sont envisagées. Par exemple, on imagine même de remplir de terre les murs de l’église pour y appuyer les cintres. Des enfants de Florence auraient ensuite enlevé la terre, dans l’espoir d’y trouver les piécettes cachées !

L’entrée de Brunelleschi dans le projet

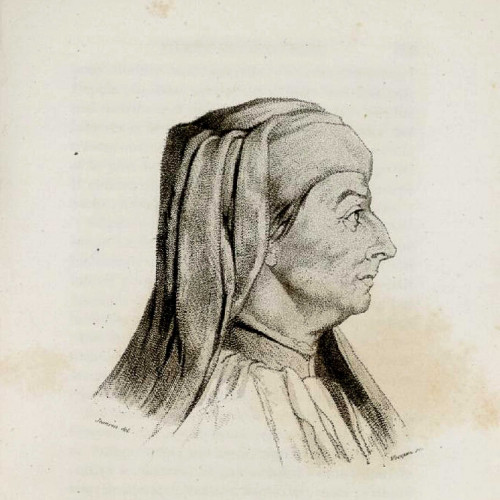

Filippo Brunelleschi dans Les Vies de Giorgio Vasari

À la Renaissance, l’architecte devient un artiste ou un intellectuel imprégné des courants de pensées de l’époque. Il conçoit les bâtiments, qu’il présente sous forme de plans et parfois de maquettes. S’il en délègue la construction, il reste néanmoins la figure centrale du chantier, maître d’œuvre et garant de son achèvement.

Malgré cette nouvelle répartition des rôles, certains architectes comme Filippo Brunelleschi sont aussi capables d’imaginer les solutions techniques les plus pointues. Sur le chantier du dôme de Florence, c’est lui qui conçoit des engins de levage particulièrement performants.

Dès 1401, Filippo Brunelleschi, orfèvre de formation, participe au concours pour concevoir et réaliser les panneaux en bronze des portes du baptistère tout proche. Mais c’est son rival Lorenzo Ghiberti qui l’emporte et réalise les 28 panneaux en bronze qui ornent la porte nord. Comme de nombreux savants et bâtisseurs de cette époque, Brunelleschi part à Rome étudier et dessiner les bâtiments de l’Antiquité.

En 1418, la gigantesque cathédrale est presque terminée mais toujours sans coupole. La Municipalité de Florence se résout à lancer un appel d’offres. La plupart des projets reçus utilisent des cintres comme support à la coupole. Seul Brunelleschi apporte une proposition totalement nouvelle, faisant appel à une structure autoportante, appuyée sur les parois du dôme en cours de construction.

Cette technique présente de surcroît un grand avantage financier puisqu’elle est beaucoup plus économe en bois.

Cependant, Brunelleschi, inquiet de se faire voler ses idées, cultive le secret et refuse de dévoiler les détails du dispositif qu’il souhaite mettre en œuvre pour la construction du dôme. Le doute demeure : est-il un génie ou un imposteur ?

Construction du Temple de Jérusalem

Le roi Salomon, qui a ordonné la construction du Temple de Jérusalem, assiste à l’exécution des travaux du balcon de son palais. Dans la tradition médiévale, la scène est transposée au Moyen Âge et le temple ressemble à une cathédrale.

Sur le devant de la scène, sans se laisser distraire par le va-et-vient des visiteurs, les acteurs principaux, les ouvriers, s’activent à la préparation des matériaux que leurs compagnons réceptionnent en haut de l’édifice grâce à l’instrument de levage, la roue.

L’auteur indique clairement que pour la construction du Temple « avant d’amener les pierres… [les ouvriers] les taillaient sur la montagne ». Fouquet représente l’étape où les matériaux sont à pied d’œuvre, ce qui lui permet de donner une vue d’ensemble d’un chantier de cathédrale et d’offrir un témoignage contemporain des modes de construction.

Toujours au premier plan, à droite, un ouvrier, aidé de deux commis porteurs d’eau, prépare le mortier. Viennent ensuite les tailleurs de pierres, deux dégrossissent les blocs avec des masses, deux travaillent à l’aide d’un ciseau, l’un creusant une mortaise, l’autre sculptant un bloc, auprès d’un compagnon parachevant une moulure à l’aide de son pic. Un imagier a posé près de lui marteau, ciseau et gouge pour prendre, à l’aide d’un compas, une mesure sur la statue qu’il ébauche. Un aide soulève péniblement un tambour de colonne prêt à la pose. Deux portefaix emportent sur un brancard une pierre. Des ouvriers, hotte sur le dos ou seau sur l’épaule, entrent et sortent du Temple par les portails à deux entrées, apportant le matériel nécessaire aux travaux dans l’œuvre.

L’un d’entre eux a la tête protégée par un capuchon. Sur un échafaudage, le long de la façade de droite entre les rosaces, on aperçoit les silhouettes de peintres terminant le revêtement doré.

Disposée au sommet d’un ouvrage, la grue à cage écureuil permet, grâce à son bras, de monter les matériaux sans risquer de détériorer par frottement les maçonneries ou les sculptures déjà en place. Elle peut également pivoter, ce qui n’est pas le cas des autres engins de levage.

La démultiplication de la force de levage est de un pour dix entre diamètre du chemin de marche et diamètre du tambour d’enroulement. Grâce à la marche d’un seul homme, une charge allant jusqu’à 500 kg peut être soulevée tandis que quatre hommes déambulant dans un treuil élevaient sans problème 2 200 kg à une hauteur de 15 toises soit environ 30 m.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En 1420, la commission annonce la présélection de trois candidats, et leur impose une épreuve pour les départager : proposer les techniques permettant d’élever les matériaux de construction à une hauteur de 50 m. Jusque-là, la cage à écureuil déjà en œuvre sur les chantiers médiévaux suffisait. Mais la hauteur du dôme impose de trouver de nouvelles solutions. Brunelleschi invente un palan actionné par des bœufs et utilisant une corde de presque 200 m de long : un système complexe de poulies et d’engrenages permet de faire monter et descendre les charges sans que les bœufs ne changent leur sens de rotation. Il imagine aussi une grue qui déplace les matériaux de façon latérale une fois qu’ils sont montés sur le chantier.

Les engins de Brunelleschi sont tellement novateurs qu’ils fascineront Léonard de Vinci et resteront en usage jusqu’au 19e siècle.

Le chantier en marche

En 1420, Brunelleschi est enfin nommé maître d’œuvre du projet, mais Lorenzo Ghiberti, son rival pour les portes du baptistère, devient le codirecteur. Tout au long du chantier du dôme, la mésentente entre les deux hommes ne cesse de croître. D’autres difficultés interviennent aussi. Des fissures apparues dans les murs doivent être renforcées avec des barres de fer. Malgré cela, le dôme progresse au rythme moyen de 30 cm par mois. Le 25 mars 1436, jour de l’Annonciation, le pape Eugène IV consacre la cathédrale enfin achevée. Depuis 16 ans, durée finalement modeste pour un tel projet, la ville de Florence tout entière vivait dans l’attente et au rythme de ce chantier colossal.

Le dôme de Brunelleschi à Florence

Toujours inspirée de l’antique Panthéon de Rome, la coupole est la forme phares de l’architecture de la Renaissance. L’une des plus célèbres surmonte la cathédrale de Florence, et représente un véritable exploit architectural.

Les travaux du Dôme, commandé par la ville de Florence, débutent en 1294. Le bâtiment doit être imposant, et même immense, avec un dôme gigantesque. Mais le projet est tellement ambitieux que les architectes se succèdent sans en venir à bout. La taille de l’édifice suppose en effet une coupole de 42 mètres de diamètre. Comment la construire ?

Pendant plus d’un siècle, le trou de la coupole reste béant. Car pour construire un dôme, on construit habituellement une armature en bois circulaire (les cintres) sur laquelle reposent les briques ou les pierres de l’arche. Quand la pierre supérieure (la clé de voûte) est en place, on peut enlever les cintres. Mais ici, impossible de poser une pièce de bois assez grande et assez solide sur cet espace de 42 m.

Pour répondre à ce problème apparemment insoluble, on imagine même de remplir de terre les murs de l’église pour y appuyer les cintres. Des enfants de Florence auraient ensuite enlevé la terre, dans l’espoir d’y trouver les piécettes cachées !

Filippo Brunelleschi, considéré comme le fondateur de l’architecture de la Renaissance, est consulté en 1 404. Il commence les travaux du Duomo en 1420. Il doit faire face à plusieurs difficultés majeures :

- Le diamètre exceptionnel du dôme : 42 mètres,

- Le fait qu’il doit être construit sur un tambour (octogone de maçonnerie) déjà en place, édifié sans contrefort ni arc-boutant. Ce procédé mis en œuvre dans les cathédrales gothiques permet de répartir les poussées. Mais il est peu utilisé en Italie et ne répond pas à l’esthétique épurée des bâtiments qui y sont construits.

© Nathalie Ryser

© Nathalie Ryser

Le dôme de Florence

Pour achever le bâtiment, Brunelleschi fait appel à plusieurs innovations révolutionnaires. Le dôme de Florence marque la naissance de l’architecture de la Renaissance.