Histoire de la ville de Venise

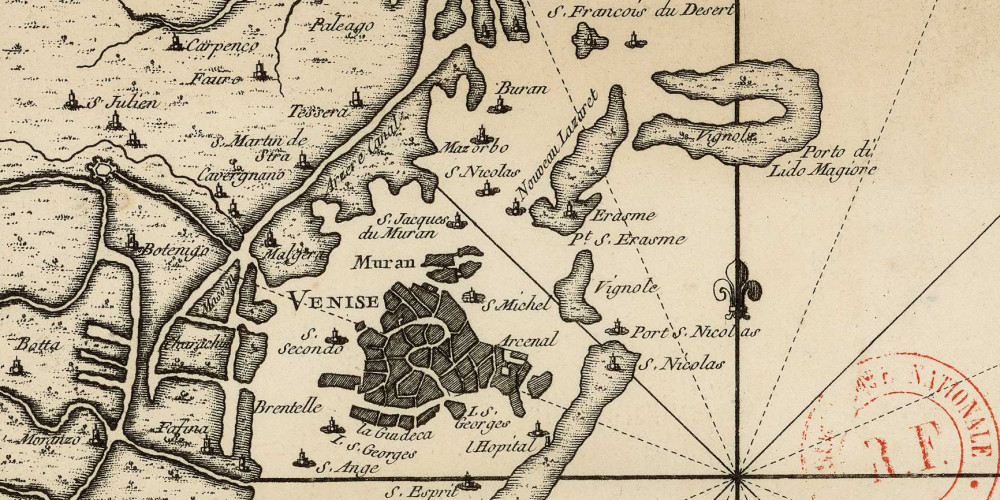

Carte de la lagune de Venise

La ville de Venise occupe une position géographique très particulière. Elle est construite sur un archipel d’une centaine de petites îles, à 4 km de la côte. Séparée de la mer par un cordon littoral, elle baigne dans les eaux saumâtres de la lagune, moins salées que celles de la mer. Cet emplacement en forme de cul-de-sac subit les grandes variations du niveau de l’eau dues aux marées. D’où les phénomènes d’acqua alta ("hautes eaux") qui provoquent l’inondation régulière de la ville au moment des grandes marées.

© BnF

© BnF

L’identité si particulière de Venise tient à sa situation géographique : installée dans des marais insalubres au fond du golfe adriatique, la ville est aussi à la croisée de la plupart des routes commerciales importantes. Gagnant peu à peu son terrain sur la lagune, Venise devient le plus grand port du Moyen Âge. Au 15e siècle, elle compte 100 000 habitants.

Une situation géographique unique

La ville de Venise occupe une position géographique très particulière. Elle est construite sur un archipel d’une centaine de petites îles, à 4 km de la côte. Séparée de la mer par un cordon littoral, elle baigne dans les eaux saumâtres de la lagune, moins salées que celles de la mer. Cet emplacement en forme de cul-de-sac subit les grandes variations du niveau de l’eau dues aux marées. D’où les phénomènes d’acqua alta ("hautes eaux") qui provoquent l’inondation régulière de la ville au moment des grandes marées.

Les îles de la lagune ont sans doute été habitées dès l’époque romaine par des populations de pêcheurs et de producteurs de sel, avant d’être abandonnées aux 5e et 6e siècles suite à des inondations massives.

Mais dès la fin du 6e siècle, les îles et les cordons littoraux de lagune deviennent un refuge contre les invasions des populations venues du Nord : Huns, Ostrogoths puis Lombards. Plusieurs pôles habités se constituent, notamment autour de l’île de Torcello et à Rialto, au centre de la lagune. Cette installation, peut-être vécue comme provisoire, sera finalement permanente.

Mais le terrain marécageux et sujet à inondations est peu propice à une installation en masse. Pour étendre la ville, il faut gagner du terrain sur la lagune. Dès les 6e et 7e siècles, des travaux d’aménagements sont entrepris pour drainer les terres, remblayer avec des résidus variés, consolider les rives, renforcer les soubassements…

Un carrefour commercial incontournable

Vue de Venise

La ville de Venise, qui a la forme d’un poisson, est construite sur des îlots marécageux, au milieu d’une lagune isolée de la mer Adriatique par une cordons littoraux. Les principales autres îles de la lagune sont : le Lido, Murano, Burano, Torcello. La lagune de Venise est reliée à l’Adriatique par trois embouchures par lesquelles s’engouffrent les grandes marées : Lido-San Nicolò, Malamocco et Chioggia.

© BnF

© BnF

La ville devient peu à peu un intermédiaire commercial de poids entre le Saint-Empire romain germanique au nord, l’empire byzantin et Alexandrie. Elle commerce aussi avec des régions plus proches comme la vallée du Pô et les Pouilles. Initialement sous l’autorité de Byzance, elle en devient progressivement une alliée puissante, et mène des expéditions navales pour le compte des Byzantins. Ces victoires militaires sont l’occasion d’obtenir de nouveaux privilèges commerciaux. En 828, un événement symbolique fort vient encore renforcer la puissance naissante de Venise : les reliques de Saint-Marc sont volées à Alexandrie et ramenées à Venise, qu’il avait contribuée à évangéliser. Au même titre que Rome, la ville dispose désormais d’un saint patron latin, et fait construire une basilique en son honneur. À partir du 10e siècle, Venise s’impose comme puissance maritime. Un grand marché international s’installe au Rialto, sur les rives du Grand Canal.

Doge de Venise en grand costume ducal

Politiquement, Venise est dès l’origine une république, gouvernée par un doge, magistrat nommé à vie. Le premier doge est choisi en 697. Le dernier, Ludovico Manin, abdiquera en 1797 sous la pression de Bonaparte. Au fil des siècles, les modalités d’élection du doge seront plusieurs fois modifiées, notamment pour interdire qu’il ne conquière un pouvoir excessif. Le 17 avril 1355, le doge Marino Falier est même condamné à mort pour avoir fomenté une conspiration dans le but de devenir roi. Le doge est assisté de différents conseils détenteurs des pouvoirs politique, exécutif ou judiciaire : le pouvoir – oligarchique – est alors entre les mains des familles les plus riches et les plus influentes.

© BnF

© BnF

Le bucentaure du doge de Venise

12e-15e siècle : une république triomphante

Ducat de la République de Venise

Cité prospère engagée dans d’intenses échanges économiques, Venise frappe une pièce d’or, le ducat, à partir de 1284. Cette monnaie s’impose vite comme un standard pour les échanges, concurrençant le florin de Florence. D’autres pays reprendront par la suite le nom de "ducat" pour leurs pièces de monnaie.

© BnF

© BnF

Politiquement, Venise est dès l’origine une république, gouvernée par un doge, magistrat nommé à vie. Le premier doge est choisi en 697. Le dernier, Ludovico Manin, abdiquera en 1797 sous la pression de Bonaparte. Au fil des siècles, les modalités d’élection du doge seront plusieurs fois modifiées, notamment pour interdire qu’il ne conquière un pouvoir excessif. Le doge est assisté de différents conseils détenteurs des pouvoirs politique, exécutif ou judiciaire : le pouvoir – oligarchique – est alors entre les mains des familles les plus riches et les plus influentes.

En 1204, Venise participe à la 4e croisade et à la prise de Constantinople. Cette implication est récompensée par l’obtention de nouveaux territoires : la plupart des îles grecques et le Péloponnèse. Le ducat, pièce d’or frappée à Venise à partir de 1284 et en usage dans tout le monde méditerranéen est le symbole tangible de cette puissance, qui ne se dément pas jusqu’à la fin du 15e siècle, malgré les conflits avec Gênes, sa grande rivale maritime.

15e-16e siècles : la capitale de l’imprimerie

L’entrée de Mehmet II dans Constantinople

Fondée en 1281, la dynastie ottomane est, dans la civilisation de l’Islam, l’une des plus constantes et les plus durables. Le cœur de l’Empire ottoman est l’Anatolie (actuelle Turquie), ravie au cours de grandes batailles notamment contre les croisés et l’Empire byzantin tout au long des 14e et 15e siècles.

Grâce à la mise en place rapide d’une administration rigoureuse et à l’organisation d’une armée puissante, l’Empire ottoman voit l’une de ses consécrations avec la prise de Constantinople – rebaptisée Istanbul – en 1453. Cette date marque la fin de l’Empire romain d’Orient, ou Empire byzantin, et, d’une certaine manière, la fin du Moyen Âge, quelques décennies avant la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb.

L’Empire ottoman contrôle alors les routes commerciales vers l’Asie, ce qui explique en partie pourquoi les Occidentaux vont se lancer dans les grandes découvertes à l’ouest pour ouvrir de nouvelles routes au commerce.

© Toulouse, Musée des Augustins

© Toulouse, Musée des Augustins

En 1453, les Turcs ottomans prennent Byzance, qui devient Constantinople. C’est la fin de l’empire romain d’Orient. Pour la République de Venise, c’est aussi la remise en cause de sa suprématie commerciale sur la Méditerranée. En 1498, le voyage de Vasco de Gama, qui parvient aux Indes en contournant le cap de Bonne-Espérance, met à mal le monopole de la république sur l’importation des produits orientaux. Le 16e siècle voit ainsi Venise perdre une partie de son pouvoir économique, tout en réorientant son activité et en développant une vie artistique et culturelle intense.

À partir de la fin du 15e siècle, toute l’Europe occidentale est touchée par l’imprimerie. Près de 150 villes européennes produisent avant 1501 des premiers livres imprimés que l’on appelle les incunables. Venise devient la capitale européenne de cette industrie naissante grâce à des imprimeurs qui participent activement au mouvement humaniste en rééditant des textes de l’Antiquité. Au milieu du 16e siècle, 100 à 150 presses y sont actives en même temps, chacune faisant vivre en moyenne une dizaine d’hommes et leurs familles. Installé à Venise à partir de 1490, Alde Manuce est le plus célèbre des imprimeurs humanistes européens. Entouré de lettrés, il est notamment le premier à faire usage des caractères italiques, imitant l’écriture cursive des manuscrits humanistes. On doit à Alde Manuce et ses fils, qui poursuivent son œuvre, d’avoir répandu la littérature grecque en l’imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu’ils avaient inventé le livre de poche.

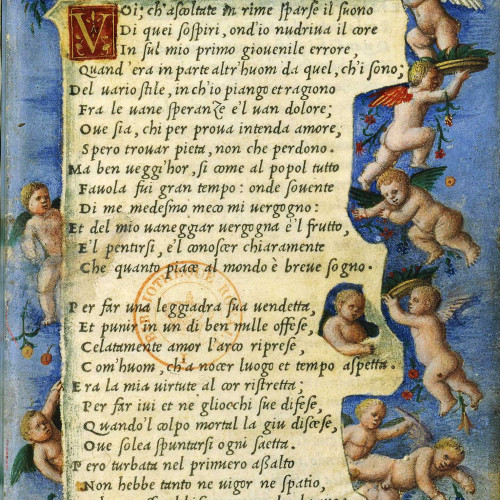

Un livre imprimé à Venise en 1501 par Alde Manuce

À partir de la fin du 15e siècle, Venise devient la capitale européenne de l’imprimerie naissante grâce à des imprimeurs qui participent activement au mouvement humaniste en rééditant des textes de l’Antiquité. Au milieu du 16e siècle, 100 à 150 presses y sont actives en même temps, chacune faisant vivre en moyenne une dizaine d’hommes et leurs familles. Le tournant décisif dans la mise en texte du livre moderne a lieu à Venise chez Alde Manuce, lorsque Pietro Bembo édite Le cose volgari de Pétrarque (1501) et les Terze rime de Dante (1502).

Il introduit alors de nouveaux signes de ponctuation, ainsi que l’apostrophe et l’accent grave, ce qui facilite la compréhension de la langue vulgaire.

On doit à Alde Manuce et ses fils, qui poursuivent son œuvre, d’avoir répandu la littérature grecque en l’imprimant sous la forme de volumes si petits et vendus à un prix si compétitif, qu’on a pu prétendre qu’ils avaient inventé le livre de poche.

© BnF

© BnF

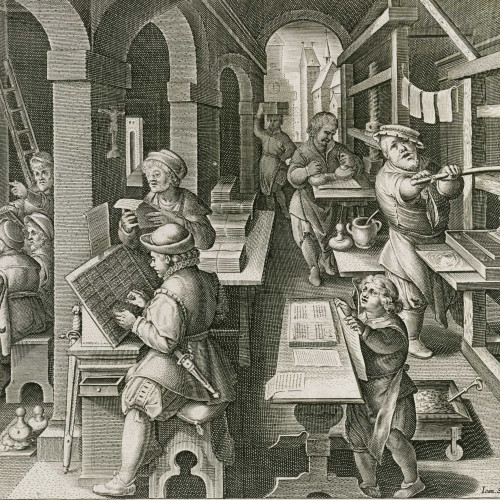

Un atelier d’imprimeur à la Renaissance

Au début du 16e siècle, toute l’Europe occidentale est touchée par l’imprimerie. Près de 150 villes européennes ont produit avant 1501 des premiers livres imprimés que l’on appelle les incunables.

Dans les petits ateliers, le maître imprimeur est souvent correcteur. Il relit les premières feuilles imprimées : les épreuves. Ici, le maître imprimeur surveille l’atelier. Un compositeur choisit les caractères dans une boîte à compartiments, la casse. Un employé lui lit le texte à imprimer. Lorsque tous les pavés de textes sont composés, ils sont transférés dans un cadre, "le châssis". Les espaces vides sont comblés par des baguettes de plomb qui ne s’impriment pas, "les garnitures". L’ensemble constitue ce qu’on appelle "la forme", qui est ensuite encrée grâce à des outils en forme de toupies, "les balles à encrer". Un employé est en train d’encrer la forme avec deux balles à encrer. On remarque également un jeune apprenti posant délicatement sur une pile les feuilles imprimées. Une fois coupées et assemblées, elles constitueront le livre.

© BnF

© BnF

Incendie du palais des Doges de Venise en 1577

Le pont du Rialto

Le quartier du Rialto, situé sur une zone de terre ferme, est l’un des premiers occupés à Venise. Dans ce quartier, au centre des activités commerciales de la ville, se développe un grand marché. On y construit dès le 12e siècle un pont de bois, très fréquenté puisqu’il est le seul à relier les deux rives du Grand Canal. Sa forme en arche, qui nous est parvenue à travers des peintures, permet de laisser passer les bateaux les plus hauts.

Mais le pont s’écroule à plusieurs reprises et la question de construire un pont de pierre est longuement discutée, de même que celle du nombre d’arche : une ou trois ? La première solution simplifiant le passage des bateaux, mais la seconde garantissant la solidité de l’ouvrage.

Les travaux du pont du Rialto débutent enfin en 1588. L’architecte Antonio Da Ponte parvient à imposer un pont à arche unique. 6000 pieux de bois d’orme, de plus de 5 m de long, sont enfoncés dans chacune des deux rives pour les renforcer. Le pont est achevé en 1591. Comme c’est souvent le cas dès le Moyen Âge, il accueille en son centre deux rangées de boutiques. Véritable prouesse technique, l’ouvrage est aussi une prouesse esthétique qui devient l’un des emblèmes de Venise à travers le monde.

© BnF

© BnF

Les métamorphoses de la ville

© Bibliothèque nationale de France

Tandis qu’on restaure le palais des Doges après l’incendie de 1577, à partir de 1590, on reconstruit en pierre le célèbre pont du Rialto, d’abord en bois, et qui sera pendant longtemps le seul pont sur le Grand Canal. C’est cet ouvrage de style baroque, hébergeant des boutiques dans sa partie centrale, que nous connaissons toujours aujourd’hui.

Les gigantesques travaux de l’Arsenal se poursuivent aussi. 2 000 ouvriers et ouvrières y travaillent. Pourtant, concurrencés sur mer par les Turcs, les riches propriétaires se tournent alors davantage vers la terre ferme, à laquelle ils tournaient le dos depuis toujours. Ils s’intéressent désormais à l’agriculture et l’élevage et font l’acquisition de vastes domaines où ils séjournent une partie de l’année. Beaucoup se trouvent le long du canal de la Brenta, entre Venise et Padoue. D’autres se situent autour de la ville de Trévise, qui devient "le jardin de Venise". Ces évolutions sont facilitées par de grands travaux d’assainissement qui mettent à disposition de nouvelles terres propices aux cultures. C’est l’âge d’or des villas construites par l’architecte Andrea Palladio.

Au même moment, Venise connaît un âge d’or pictural avec des peintres majeurs comme Titien (1588/90-1576), Tintoret (1518-1594) et Veronese (1528-1588), tandis que des musiciens baroques comme Claudio Monteverdi (1567-1643) ou Antonio Vivaldi (1678-1741) font connaître leur œuvre dans toute l’Europe. De puissance économique, Venise est devenue pour longtemps, au moins jusqu’à la fin du 18e siècle, une capitale culturelle influente.

Portrait d’Ottavio Strada, du Tintoret

Le peintre Le Tintoret est l’un des maîtres de l’école vénitienne du 16e siècle, qualifiée de “maniériste”, aux côtés d’un autre grand peintre, Titien.

En 1592, Le Tintoret (1518-1594) est au sommet de son art. Il peint le Portrait d’Ottavio Strada, fils de Jacopo Strada, scientifique et architecte influent. Ce tableau dévoile tout le talent du peintre. Il montre sa maîtrise des couleurs et des matières, comme on peut le voir sur la corne d’abondance et les pièces d’argent, qui font référence à l’argent et au savoir du commanditaire de l’œuvre. Ces pièces sont offertes par la déesse Fortune, symbolisée par la femme penchée vers Ottavio, appuyé à un mur, près d’une statue de Vénus.

La force de l’expression de cette scène provient également de la mise en scène de la lumière. Le Tintoret crée des modèles en cire de ses compositions, et expérimente diverses sources de lumière pour peindre des portraits dont l’éclairage souligne l’expression.

À Venise, Le Tintoret est le décorateur officiel de la Scuola de San Rocco, où l’on peut toujours admirer des scènes religieuses qui présentent déjà le style dramatique de ce portrait.

© Rijk Museum

© Rijk Museum

Réception de Napoléon 1er, empereur des Français et roi d’Italie, à son arrivée à Venise le 29 novembre 1807

À la fin du 18e siècle Venise tente de rester neutre face à la campagne du général Napoléon Bonaparte en Italie contre l’Autriche, Mais Bonaparte s’empare de la ville et contraint le doge Ludovico Manin à l’abdication. Venise est occupée pour la première fois de son histoire : c’est la fin d’une indépendance de 1070 ans. Au début du 19e siècle, Venise est cédée à l’Autriche par Bonaparte. En 1866, Venise rejoint le Royaume d’Italie.

© BnF

© BnF