Un symbole du pouvoir

La visite de Louis XIV lors de l’inauguration de l’église royale des Invalides le 28 août 1706

Louis XIV souhaite faire construire un bâtiment pour accueillir les soldats âgés (les vétérans) ou blessés (les invalides). Louvois, secrétaire d’État de la Guerre, confie à l’architecte Libéral Bruant l’aménagement des bâtiments principaux. Ce dernier a déjà réalisé un autre édifice important à Paris, l’hôpital de la Salpêtrière.

Les travaux se déroulent rapidement, entre 1671 et 1674. En octobre 1674, c’est Louis XIV en personne qui inaugure les locaux et y fait entrer les premiers pensionnaires.

Mais à cette date, le chantier de l’église n’a pas débuté. Sa construction est confiée à l’architecte Jules Hardouin-Mansart et va durer presque 30 ans. Élevé d’après les plans de Mansart, le dôme est exécuté par son élève et beau-frère Robert de Cotte, autre grand architecte du 17e siècle. Sa coupole de 107 m reste le plus haut bâtiment de Paris jusqu’à la construction de la tour Eiffel en 1889. Le 28 août 1706, comme on le voit sur cette image, l’architecte (en bleu à droite) remet enfin les clés à Louis XIV (au centre).

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

En parallèle à sa mission de charité, l’hôtel des Invalides est l’expression du pouvoir. Jusque dans sa décoration, le bâtiment doit glorifier la nation et ceux qui la gouvernent.

La figure du Roi Soleil…

Louis XIV ordonne un programme décoratif tout entier tourné vers la gloire de la nation, de l’armée, de l’Église catholique et de lui-même. L’entrée nord, par exemple, est traitée comme un arc de triomphe, où l’on retrouve en haut la figure du Roi Soleil et Louis XIV prenant les traits d’un empereur sur sa monture. De part et d’autre les allégories de la prudence, qui a pour attribut un miroir et un serpent, et de la justice, qui tient une balance, encadrent une devise en latin signifiant : "Louis le grand, par munificence royale pour ses soldats et prévoyant pour la suite des temps, a fondé cet édifice en l’an 1675." Plus bas, les divinités guerrières Minerve (à droite) et Mars (à gauche), traitées en ronde-bosse, accueillent le visiteur. Des trophées d’armes, des fleurs de lys, des angelots, des têtes de lion des guirlandes achèvent cette entrée qui doit exprimer puissance et invincibilité. Dans la cour royale, le décor sculpté des lucarnes rompt avec la stricte symétrie des bâtiments. Ces petites fenêtres prennent la forme d’armures ou de fûts à canons. Elles peuvent être encadrées de navires et d’animaux. Tout ce programme répond aux règles de l’héraldique, système symbolique complexe qui doit ici rappeler des batailles victorieuses ou de glorieux personnages. La chapelle comporte le même type de répertoire et rappelle plus précisément que la monarchie française est de droit divin : Louis XIV y est représenté déposant ses armes devant le Christ tandis que la présence des deux saints rois Charlemagne et Louis IX rappellent la longévité de la ligne royale.

Plan et élévation de la porte d’entrée de l’hôtel Royal des Invalides

En parallèle à sa mission de charité, l’hôtel des Invalides est l’expression du pouvoir. Jusque dans sa décoration, le bâtiment doit glorifier la nation et ceux qui la gouvernent.

Louis XIV ordonne un programme décoratif tout entier tourné vers la gloire de la nation, de l’armée, de l’Église catholique et de lui-même. L’entrée nord, par exemple, est traitée comme un arc de triomphe, où l’on retrouve en haut la figure du Roi Soleil et Louis XIV prenant les traits d’un empereur sur sa monture. De part et d’autre les allégories de la prudence, qui a pour attribut un miroir et un serpent, et de la justice, qui tient une balance, encadrent une devise en latin signifiant : "Louis le grand, par munificence royale pour ses soldats et prévoyant pour la suite des temps, a fondé cet édifice en l’an 1675." Plus bas, les divinités guerrières Minerve (à droite) et Mars (à gauche), traitées en ronde-bosse, accueillent le visiteur. Des trophées d’armes, des fleurs de lys, des angelots, des têtes de lion des guirlandes achèvent cette entrée qui doit exprimer puissance et invincibilité. Dans la cour royale, le décor sculpté des lucarnes rompt avec la stricte symétrie des bâtiments. Ces petites fenêtres prennent la forme d’armures ou de fûts à canons. Elles peuvent être encadrées de navires et d’animaux. Tout ce programme répond aux règles de l’héraldique, système symbolique complexe qui doit ici rappeler des batailles victorieuses ou de glorieux personnages.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

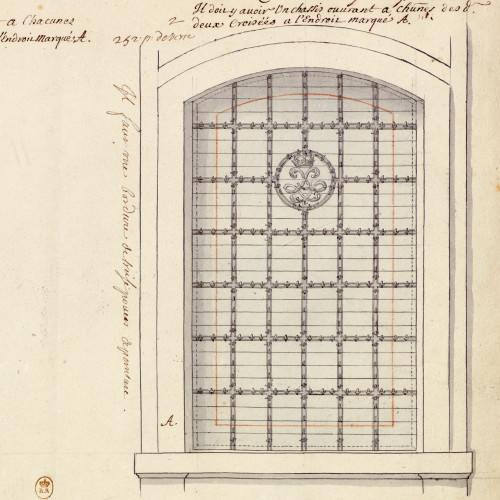

Dessins des verrières au chiffre du roi pour l’église du dôme des Invalides

Si Jules Hardouin-Mansart dresse les plans de l’église du dôme des Invalides, c’est son élève et beau-frère Robert de Cotte qui les exécute. Chaque détail est minutieusement étudié, comme on le voit ici : les châssis de métal sont ornés de petites fleurs de lys en ferronnerie et reçoivent, dans la partie supérieure, le chiffre de Louis XIV, qui consiste en deux L en miroir, surmontés de la couronne royale.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Et l’empereur Napoléon…

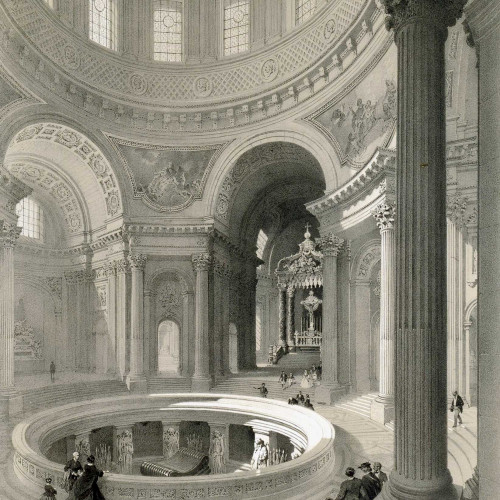

Tombeau de l’empereur Napoléon Ier sous le dôme des Invalides

À partir de 1800, Napoléon fait de l’église une nécropole militaire, où reposent les corps des militaires les plus célèbres. Il y transfère la dépouille du maréchal Turenne et le cœur de Vauban. Dans son testament, l’empereur, en exil sur l’île Sainte-Hélène, écrit : "Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé."

En 1840, le retour des cendres de Napoléon Ier est un symbole très fort : il s’agit de justifier le bien-fondé de l’empereur dans l’Histoire.

Ce geste politique a pour conséquence des modifications importantes dans la chapelle : une crypte circulaire est creusée sous le rez-de-chaussée pour accueillir un sarcophage monumental en quartzite rouge. L’atmosphère de cette pièce, dominée par des marbres de couleur sombre, surveillée par 12 figures féminines (des “Victoires”), est solennelle.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

À partir de 1800, Napoléon fait de l’église une nécropole militaire, où reposent les corps des militaires les plus célèbres. Il y transfère la dépouille du maréchal Turenne et le cœur de Vauban. Dans son testament, l’empereur, en exil sur l’île Sainte-Hélène, écrit : "Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé." En 1840, le retour des cendres de Napoléon Ier est un symbole très fort : il s’agit de justifier le bien-fondé de l’empereur dans l’Histoire.

Ce geste politique a pour conséquence des modifications importantes dans la chapelle : une crypte circulaire est creusée sous le rez-de-chaussée pour accueillir un sarcophage monumental en quartzite rouge. L’atmosphère de cette pièce, dominée par des marbres de couleur sombre, surveillée par 12 figures féminines (des “Victoires”), est solennelle.

Jusqu’à aujourd’hui

Remise de décorations en 1916 à l’hôtel des Invalides

Au fil de l’histoire, l’hôtel des Invalides fut un refuge, un instrument de propagande, un lieu de mémoire. Il accueille depuis toujours les commémorations militaires et les cérémonies de remises de décoration. Lors de la Première Guerre mondiale par exemple, l’hôtel des Invalides accueille de nombreuses cérémonies où paradent les engins militaires, et où sont exposés certains trophées de guerre. Les pensionnaires assistent à ces démonstrations.

Aujourd’hui, les Invalides remplissent toujours leurs missions : l’hôpital, équipé des outils les plus sophistiqués, mène des recherches scientifiques et continue à soigner les militaires blessés. La cour centrale est toujours le lieu des cérémonies et l’église répond à la vocation de nécropole militaire voulue par Napoléon. Le site est ouvert au public, qui peut en outre visiter le musée de l’Armée et le musée des plans-reliefs, où sont déposées les collections permanentes et où sont organisées des expositions temporaires à destination de tous.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Au fil de l’histoire, l’hôtel des Invalides fut un refuge, un instrument de propagande, un lieu de mémoire. Il accueille depuis toujours les commémorations militaires et les cérémonies de remises de décoration. Lors de la Première Guerre mondiale par exemple, l’hôtel des Invalides accueille de nombreuses cérémonies où paradent les engins militaires, et où sont exposés certains trophées de guerre. Les pensionnaires assistent à ces démonstrations.

Aujourd’hui, les Invalides remplissent toujours leurs missions : l’hôpital, équipé des outils les plus sophistiqués, mène des recherches scientifiques et continue à soigner les militaires blessés. La cour centrale est toujours le lieu des cérémonies et l’église répond à la vocation de nécropole militaire voulue par Napoléon. Le site est ouvert au public, qui peut en outre visiter le musée de l’Armée et le musée des plans-reliefs, où sont déposées les collections permanentes et où sont organisées des expositions temporaires à destination de tous.