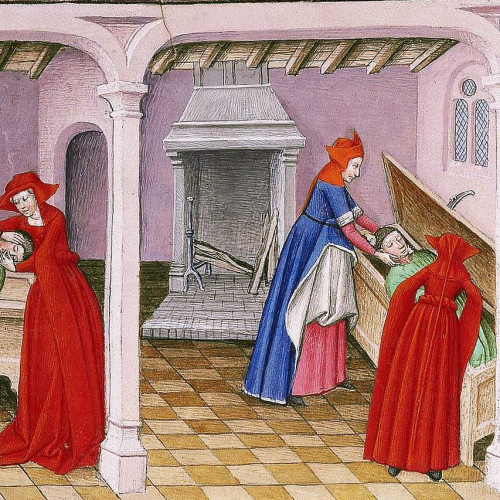

Se chauffer

Dans un château, fenêtres obturées en partie par un tissu afin d’éviter les courants d’air

Les fenêtres, plus ou moins nombreuses selon les époques, laissent passer le froid et les courants d’air. Pour y remédier, les habitants couvrent le bas des ouvertures par des tentures en tissu.

Le château fort n’est pas si froid qu’on le croit. Dans les pièces résidentielles, les murs sont habillés du sol au plafond de lambris de bois et de tentures. Les sols sont recouverts de tapis, et on compte de nombreuses cheminées pour se chauffer. Le combustible est à portée de main puisque les forêts alentour fournissent le bois nécessaire.

Certaines régions comme l’Alsace ont recours à des poêles en céramique, qui évoluent du 13e au 19e siècle. Le poêle en faïence est plus ancien : il est utilisé par les personnes aisées et dans les châteaux.

Les fenêtres, plus ou moins nombreuses selon les époques, laissent passer le froid et les courants d’air. Pour y remédier, les habitants couvrent le bas des ouvertures par des tentures en tissu.

Le poêle : un chauffage des régions de l’Est

Inventé à l’époque carolingienne, le poêle est le mode de chauffage caractéristique des régions de l’est de l’Europe médiévale. Son aire de diffusion va de l’Alsace à la Russie.

Le chauffage au poêle existe depuis le 9e siècle. Cette technique se diffuse dans le monde germanique à partir des 11e-12e siècles, d’abord dans la noblesse, ensuite dans les milieux ruraux.

Le poêle est construit de sorte à être alimenté en combustible depuis une pièce arrière ou un couloir : il est adossé à un mur percé et ouvre directement sur l’intérieur de la chambre de chauffe. Au-dessus, le dôme permet de réverbérer la chaleur dans la pièce. La chaleur s’échappe par capillarité à travers les pots de terre cuite dont la partie creuse est tournée vers l’extérieur. Depuis le 14e siècle, l’ouverture des pots de poêle est masquée par un carreau presque toujours décoratif.

À partir du 16e siècle, les poêles gagnent en hauteur jusqu’à atteindre plusieurs mètres de haut.

Sur cette image, la salle de jeux du château, planchéiée pour plus de confort, est chauffée par un poêle turriforme à carreaux glaçurés vert. Une nourrice est assise au chaud sur la banquette de bois qui encadre le poêle, un bébé sur les genoux, un petit enfant nu à ses côtés. Le poêle jouxte une pièce aveugle mitoyenne qui bénéficie de l’apport de chaleur.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

Cheminée médiévale

À partir de l’Antiquité, la cheminée est employée dans le monde méditerranéen. En France, il faut attendre les invasions romaines pour la voir apparaître. À cette époque, la cheminée est surtout un objet utilitaire qui sert à chauffer l’habitation et à cuisiner. Au 12e siècle apparaissent les cheminées décoratives.

Certaines régions comme l’Alsace ont recours à des poêles en céramique, qui évoluent du 13e au 19e siècle. Le poêle en faïence remonte, lui, au Moyen Âge, il était utilisé par les personnes aisées.

Quand les murs sont en pierre, le simple foyer ou la cheminée sont localisés contre une paroi. Quand les murs sont en pans de bois, foyer et cheminée sont au centre de la pièce. Dans les grandes fermes à pans de bois de la fin du Moyen Âge, les constructeurs adoptent le principe de la “cheminée sarrasine”. Il s’agit d’un foyer central surélevé et ouvert sur ses quatre côtés, surmonté d’une large hotte reposant sur quatre poteaux de bois.

Les conduits de cheminée sont en général insérés dans les murs, mais peuvent aussi faire saillie sur la façade extérieure de la demeure. Les souches sont cylindriques et courtes ou élancées : en raison des risques d’incendie, les règlements exigent de plus en plus leur surélévation.

© BnF

© BnF