L’écriture à Rome

Monnaie romaine représentant la Colonne trajane

La colonne Trajane se trouve à Rome sur le forum dédié à l’empereur Trajan. Elle a été élevée entre 107 et 113 apr. J.-C. pour commémorer les victoires de l’Empire romain contre les Daces, un peuple du Nord venu des Carpathes.

Un bas-relief s’enroule sur toute la hauteur de son fût de 40 m. Sur sa base se trouve une inscription célèbre gravée en capitales monumentales, qui débute par les mots SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ("le Sénat et le peuple romain"), inscription que l’on retrouve également sur cette monnaie. Ces mots, que l’on trouve aussi abrégés en S. P. Q. R., sont la devise de la république romaine, avant de devenir celle de l’Empire.

© BnF

© BnF

Notre alphabet, ou alphabet latin, est commun à presque tous les pays occidentaux. Il est né en Italie aux alentours du 6e siècle av. J.-C. À cette époque, le sens de l’écriture n’est pas encore fixé. On trouve des inscriptions écrites de droite à gauche, ou de gauche à droite, ou encore en boustrophédon, alternant une ligne vers la droite et une ligne vers la gauche.

À ses débuts, l’alphabet romain est composé de 19 lettres. L’évolution de la langue et les échanges avec les autres peuples introduiront peu à peu les lettres G, J, U, W, X, Y et Z, portant le nombre de lettres à 26.

À l’origine étaient les Étrusques

Monnaie romaine représentant la Colonne trajane

La colonne Trajane se trouve à Rome sur le forum dédié à l’empereur Trajan. Elle a été élevée entre 107 et 113 apr. J.-C. pour commémorer les victoires de l’Empire romain contre les Daces, un peuple du Nord venu des Carpathes.

Un bas-relief s’enroule sur toute la hauteur de son fût de 40 m. Sur sa base se trouve une inscription célèbre gravée en capitales monumentales, qui débute par les mots SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ("le Sénat et le peuple romain"), inscription que l’on retrouve également sur cette monnaie. Ces mots, que l’on trouve aussi abrégés en S. P. Q. R., sont la devise de la république romaine, avant de devenir celle de l’Empire.

© BnF

© BnF

L’alphabet latin est une évolution de l’alphabet étrusque qui, lui-même, vient du grec.

On connaît mal l’origine des Étrusques. Apparus en Toscane autour du 8e siècle av. J.-C., ils entrent en contact avec le monde grec et adoptent l’alphabet grec pour noter une langue qui, aujourd’hui encore, reste mystérieuse.

Les Étrusques ont étendu leur brillante civilisation sur une grande partie de l’Italie, jusqu’au 9e siècle avant notre ère. Leur alphabet est à l’origine des nombreuses écritures italiques qui sont nées dans la péninsule au cours du Ier millénaire. Lorsque les habitants du Latium se sont emparés de Rome, ils ont conservé l’alphabet étrusque et l’ont adapté à leur langue. Le latin et son alphabet se sont alors répandus au rythme des conquêtes romaines, éliminant peu à peu les langues et écritures locales.

Au 3e siècle av. J.-C., l’alphabet latin est composé de 19 lettres, et vers le 1er siècle av. J.-C., les lettres X, Y, Z sont empruntées directement au grec.

Écrire et fixer la loi

L’écriture à Rome sert d’abord à fixer la loi dans la pierre. L’une des plus anciennes inscriptions retrouvées dans le sol de Rome est celle dite du lapis niger, ou "pierre noire", datée du milieu du 6e siècle av. J.-C. : elle fixe des prescriptions rituelles en lien avec un autel découvert à proximité. En 450 av. J.-C., la Loi des Douze Tables est présentée à la lecture de tous sur le Forum : la lisibilité du texte de loi devient une consigne impérative, chaque citoyen devant pouvoir s’y référer pour vérifier que les magistrats respectent bien les lois. Les premiers caractères, gravés dans la pierre, sont linéaires, c’est-à-dire sans empattements, ni pleins ni déliés, ces derniers n’apparaissant que vers le 3e siècle. La capitale atteint sa forme classique aux alentours du 2e siècle.

La colonne Trajane (Rome, 113 apr. J.-C.) en est un bel exemple. Pourtant, la publicité accordée par l’écriture au texte de la loi n’indique pas forcément qu’un processus de démocratisation soit à l’œuvre. La république romaine (509-27 av. J.-C.) reste, malgré les conquêtes de la plèbe, plus aristocratique que démocratique : l’une des principales fonctions de l’écriture reste alors d’assurer la mémoire des grands hommes. Ainsi, les épitaphes gravées sur les tombeaux invitaient le peuple romain à glorifier les exploits des plus nobles de ses membres.

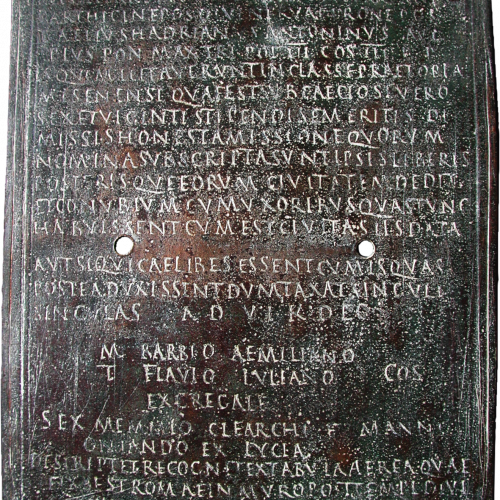

Diplôme militaire latin accordé à un marin de Lycie

Le texte est rédigé en capitales romaines avec de très nombreuses abréviations.

© BnF

© BnF

Figurine romaine en ambre représentant un enfant drapé dans son vêtement

Pendant l’Antiquité romaine, garçons et filles apprennent à lire et à écrire auprès d’un magister ludi, nommé aussi litterator car la base de sa pédagogie consiste à faire réciter par cœur la suite des noms de lettres. Auprès du grammaticus, ils s’initient ensuite à la littérature (pour ceux qui peuvent fréquenter l’école secondaire), puis à la rhétorique (pour ceux qui accèdent à l’enseignement supérieur).

© BnF

© BnF

Le prestige de l’écrit

Sous l’Empire (27 av. J.-C.-476 apr. J.-C.), les inscriptions sont essentiellement des textes dédiés à la glorification de l’empereur auquel elles confèrent après sa mort le statut d’un dieu.

Si nombre de représentations funéraires présentent une image du défunt accompagné de tablettes à écrire ou de rouleaux de parchemin, c’est sans doute le signe que l’écriture reste une source de prestige privilégiée. Elles revêtent souvent une signification religieuse inspirée par l’idée que la vie intellectuelle pouvait assurer au défunt une participation au divin et le faire accéder à une véritable immortalité.

Apprendre à lire et écrire

Le taux d’alphabétisation dans le monde romain pendant le Haut Empire (de la naissance de l’empire au début des invasions barbares : 27 av. J.-C.-284 apr. J.-C.) est évalué aujourd’hui à 30 % de la population des hommes adultes. Garçons et filles apprennent à lire et à écrire auprès d’un magister ludi, nommé aussi litterator car la base de sa pédagogie consiste à faire réciter par cœur la suite des noms de lettres. Auprès du grammaticus, ils s’initient ensuite à la littérature (pour ceux qui peuvent fréquenter l’école secondaire), puis à la rhétorique (pour ceux qui accèdent à l’enseignement supérieur).

Des supports variés

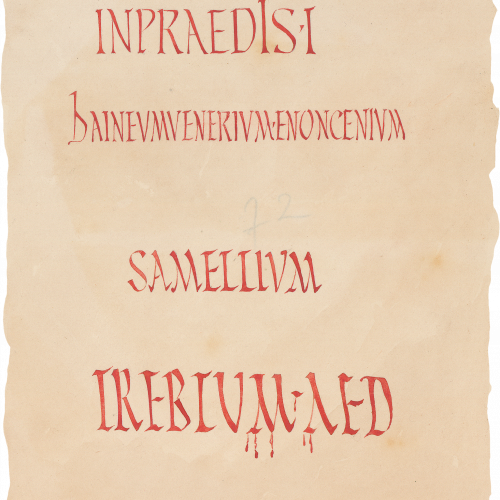

Affiche électorale peinte sur un mur

L’écriture romaine est présente sur des supports d’une grande diversité : bornes d’octroi, autorisations de construire, plan de la cité inscrit dans le marbre, affiches publicitaires ou électorales, enseignes ou pancartes, graffitis. Sur les murs des villes de Pompéi et Herculanum, on a retrouvé nombre d’inscriptions : messages publicitaires, slogans électoraux, graffiti en tous genres…

© BnF

© BnF

L’écriture est aussi présente sur des supports d’une grande diversité : bornes d’octroi, autorisations de construire, plan de la cité inscrit dans le marbre, affiches publicitaires ou électorales, enseignes ou pancartes, graffitis. Sur les murs des villes de Pompéi et Herculanum, on a retrouvé nombre d’inscriptions : messages publicitaires, slogans électoraux, graffiti en tous genres…

De nombreux contrats et lettres sont écrits sur des rouleaux de papyrus ou des tablettes de cire ; tablettes ou ostraca (tessons de poterie) servent à noter les comptes, tant il est difficile, avant l’apparition du parchemin, de se procurer un support adapté en quantité suffisante. S’ils écrivent sur le papyrus avec un calame (tige de roseau), les Romains utilisent un stylet de métal pour marquer la cire. D’un côté, la tige pointue du stylet trace les minuscules ; à l’autre extrémité, la palette sert à effacer ce qui a été inscrit dans la cire.

C’est entre le Ier et le 4e siècle que le parchemin commence à se répandre et, avec lui, une nouvelle forme de livre : le codex, c’est-à-dire le livre à feuilleter que nous connaissons encore aujourd’hui.

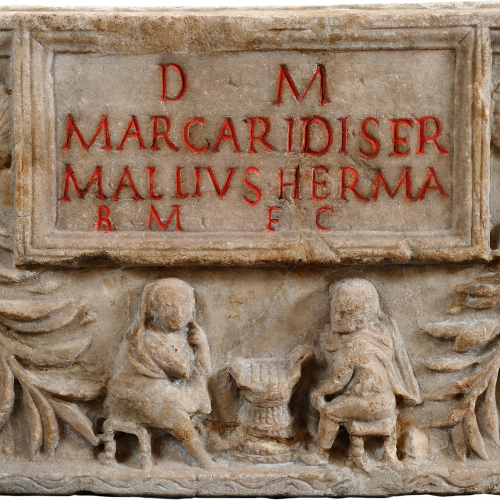

Urne funéraire de Margaris, servante de Marcus Mallius Herma, ornée d’une scène du jeu des latruncules

L’écriture romaine est présente sur des supports d’une grande diversité : bornes d’octroi, autorisations de construire, plan de la cité inscrit dans le marbre, affiches publicitaires ou électorales, enseignes ou pancartes, graffitis. Sur les murs des villes de Pompéi et Herculanum, on a retrouvé nombre d’inscriptions : messages publicitaires, slogans électoraux, graffiti en tous genres…

© BnF

© BnF