La villa Savoye, une maison manifeste

Façade de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines)

La villa Savoye est sans doute l’une des maisons les plus célèbres du 20e siècle. Construite par l’architecte Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965) – plus connu sous le nom de Le Corbusier –, elle incarne la modernité dans l’art de construire. C’est là que l’architecte y applique pour la première fois les cinq points clés de son programme architectural. La maison se compose principalement de dalles, de poteaux et de poutres de béton, qui relient les éléments les uns aux autres et supportent les planchers.

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

Ce qui est devenu sans doute l’un des bâtiments modernes les plus célèbres au monde devait être à l’origine une simple maison de vacances. Connaissant assez peu l’architecture moderne, la famille Savoye souhaite simplement une résidence secondaire, non loin de Paris pour y passer le week-end. Ce que propose Le Corbusier va au-delà de leurs souhaits.

Le commanditaire

Originaire du Nord, Pierre Savoye est assureur. Fondateur, avec Pierre Gras, d’une société de courtage, il ouvre en 1928 un bureau à Paris. Le couple Savoye fait la connaissance de Le Corbusier par l’intermédiaire d’amis communs.

Un nouvel art de vivre

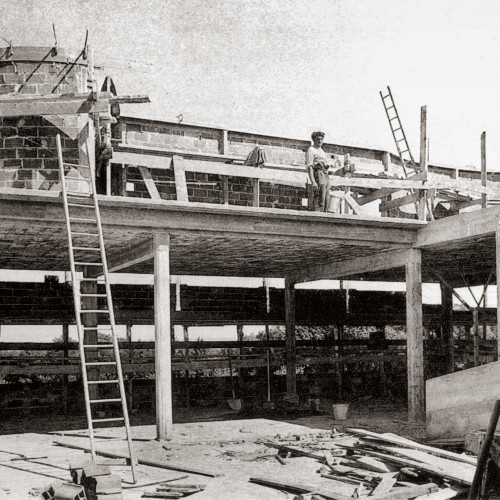

Chantier de la villa Savoye de Le Corbusier

Commencé au printemps 1929, le chantier du gros œuvre de la villa Savoye s’achève le 31 décembre de la même année. Le béton, utilisé par les architectes depuis le début du siècle, n’est plus vraiment un matériau innovant et révolutionnaire. Néanmoins, la villa Savoye n’aurait pu être construite autrement. L’ossature de béton se compose principalement de trois éléments : les poteaux, disposés selon une trame de 4,75 à 5 m, soutiennent les poutres et les dalles. Le remplissage est assuré par des briques creuses de ciment de 0,16 cm d’épaisseur et les cloisons intérieures sont élevées avec des briques de mâchefer (résidus solides issus de la fusion de minerais ferreux et de la combustion de la houille, utilisé pour l’élaboration de matériaux de construction) de 0,05 cm d’épaisseur. Pour le solarium, les progrès techniques de l’époque ne permettent pas de créer des voiles de béton, comme ce sera le cas, plus tard, avec Oscar Niemeyer pour Brasilia par exemple. Les parois courbes sont donc, elles aussi, en maçonnerie légère puis recouvertes de ciment afin d’être parfaitement lisses.

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

La villa Savoye est le manifeste d’un nouvel art de vivre. Le Corbusier conçoit une maison simple, débarrassée de tout détail inutile. Chaque élément a une fonction et rien n’est laissé au hasard. L’ornement, considéré comme superflu, n’a pas lieu d’être. C’est justement cette extrême simplicité qui donne à la villa Savoye son caractère exceptionnel.

La conception architecturale ne se limite pas, pour Le Corbusier, à livrer un bâtiment nu. Ainsi, les divers aménagements font partie intégrante de l’architecture de la maison : une tablette souligne l’horizontalité de la fenêtre, tandis qu’un placard ou une bibliothèque fait office de cloison.

“Les Heures claires” : hygiène, santé, bonheur

Salle de bains de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines)

Depuis le 19e siècle, les nombreuses découvertes médicales et scientifiques ont solidement établi le lien entre conditions de vie et santé des individus. Conscients du rôle qu’ils ont à jouer pour l’amélioration de l’habitat, les architectes cherchent à construire des demeures saines, aérées, lumineuses. La salle de bain attenante à l’une des chambres est symboliquement mise en scène, afin de souligner l’importance de l’hygiène dans la demeure. Des toilettes et points d’eau sont disposés un peu partout. Au rez-de-chaussée, un lavabo est posé au centre de la pièce, invitant les hôtes et les employés de la maison à se laver les mains avant de monter à l’étage.

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

Depuis le 19e siècle, les nombreuses découvertes médicales et scientifiques ont solidement établi le lien entre conditions de vie et santé des individus. Conscients du rôle qu’ils ont à jouer pour l’amélioration de l’habitat, les architectes cherchent à construire des demeures saines, aérées, lumineuses. L’exercice physique est aussi désormais considéré comme bienfaisant ; c’est dans cet esprit que se développent les pratiques sportives au début du 20e siècle. Baptisée par Le Corbusier “les Heures claires”, la villa Savoye est une demeure où règnent l’hygiène, la santé et le bonheur. La terrasse du premier étage et le solarium au sommet permettent aux propriétaires de vivre au plein air. La salle de bain attenante à l’une des chambres est symboliquement mise en scène, afin de souligner l’importance de l’hygiène dans la demeure. Des toilettes et points d’eau sont disposés un peu partout. Au rez-de-chaussée, un lavabo est posé au centre de la pièce, invitant les hôtes et les employés de la maison à se laver les mains avant de monter à l’étage.

Une machine à habiter

Entrée de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines)

Soucieux des moindres détails, il a conçu, avec l’entreprise bâloise Salubra, une gamme chromatique sous forme d’échantillons qui renvoient à des “ambiances” : Ciel, Espace, Sable, Paysage, Velours et Mur…

La technique d’application est innovante : il s’agit d’une peinture à l’huile qui se présente en rouleaux de papier à poser sur les surfaces. Le Corbusier voit plusieurs avantages dans cette méthode. Il en résulte en tout cas une couleur beaucoup plus stable et parfaitement uniforme.

Le Corbusier – comme la plupart des architectes modernes – éprouve une grande fascination pour l’automobile. Il admire la façon dont elle est fabriquée (à la chaîne), la perfection des formes, la prouesse technologique qu’elle représente… Ainsi, la maison doit, selon lui, être pensée et bâtie comme les automobiles, avec une fabrication "à la chaîne" qui abaissera les coûts de construction.

La maison doit aussi être une “machine à habiter” : chaque objet, chaque meuble, chaque espace est pensé en premier lieu pour son utilité. Ce sont des préceptes que l’on retrouve chez d’autres architectes contemporains comme Walter Gropius (Le Bauhaus), Mies van der Rohe, Gerrit Rietveldt (Maison Schröder)…, que Le Corbusier côtoie parfois. Dans ce même esprit, l’architecte étudie très précisément les circulations dans et autour de la maison. Cette approche machiniste se vérifie par exemple avec le tracé de l’allée conduisant au garage, dont le dessin correspond exactement à l’angle de braquage d’une des trois voitures de la famille Savoye.

Comme sur un paquebot

Le Paquebot de Pierre Patout à Paris

Le bâtiment le plus emblématique de cette inspiration navale est le Paquebot, construit en 1934 par Pierre Patout à Paris, et qui reprend notamment les fameuses fenêtres en bandeau popularisées par la villa Savoye.

Les paquebots influencent les architectes

Le bâtiment le plus emblématique de cette inspiration navale est le Paquebot, construit en 1934 par Pierre Patout à Paris, et qui reprend notamment les fameuses fenêtres en bandeau popularisées par la villa Savoye.

Aujourd’hui disparu, le paquebot de ligne était le moyen le plus sûr et le plus confortable pour se rendre aux États-Unis. Beaucoup d’architectes à cette époque aiment reprendre l’esthétique de ces géants des mers, comparés, depuis Jules Verne en 1871, à des “villes flottantes”. Le Corbusier rend lui aussi un hommage appuyé aux paquebots : les garde-corps de la rampe font penser aux bastingages des navires, tandis que le profil des formes courbes construites sur le solarium évoque les cheminées des navires.

Le bâtiment le plus emblématique de cette inspiration navale est le Paquebot, construit en 1934 par Pierre Patout à Paris, et qui reprend notamment les fameuses fenêtres en bandeau popularisées par la villa Savoye.

Une “mini” villa Savoye : la loge du jardinier

Loge du jardinier de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines)

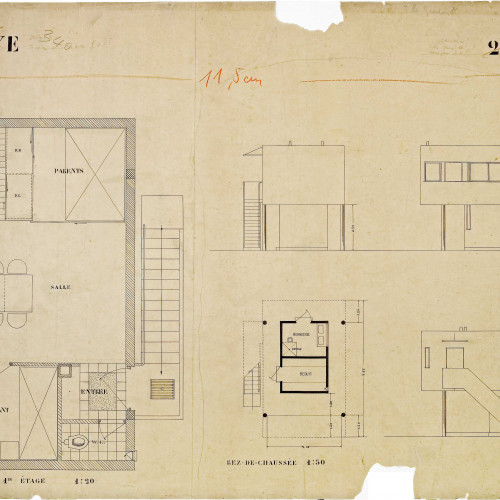

Plans et élévations de la maison du jardinier de la villa Savoye par Le Corbusier

À l’entrée de la propriété, une petite maison a été aussi construite sur les mêmes principes que la villa des maîtres. Destinée au jardinier et à sa famille, elle se compose d’une grande pièce à vivre, d’une cuisine et de deux chambres. La façade extérieure a retrouvé, depuis sa restauration en 2015, sa couleur verte d’origine.

La promenade architecturale : un concept corbuséen

Selon Le Corbusier, l’architecture est un art du mouvement. Chaque point de vue renouvelle la perception d’un édifice ; c’est en pensant à cela que l’architecte met au point le concept de “promenade architecturale”. Celle-ci prend tout son sens avec la villa Savoye où tous les cheminements se font dans une parfaite fluidité.

Terrasse de la Villa Savoye, Poissy (Yvelines)

Depuis le 19e siècle, les nombreuses découvertes médicales et scientifiques ont solidement établi le lien entre conditions de vie et santé des individus. Conscients du rôle qu’ils ont à jouer pour l’amélioration de l’habitat, les architectes cherchent à construire des demeures saines, aérées, lumineuses. La terrasse du premier étage et le solarium au sommet permettent aux propriétaires de vivre au plein air.

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

© Fondation Le Corbusier/ADAGP

Le parcours démarre à l’entrée de la propriété. Une fois passé devant la maison du gardien, l’hôte ou le visiteur traverse un espace arboré qui s’ouvre sur une clairière occupée par la maison. Après en avoir fait le tour, l’hôte entre au rez-de-chaussée. Il voit face à lui une rampe droite et légèrement inclinée qui lui permet d’accéder à l’étage où se trouvent les pièces principales – salon, chambres, patio… La maison se dévoile peu à peu. Mais le cheminement ne s’arrête pas là : partant de la terrasse, une autre rampe invite à monter vers le solarium où s’offre alors le paysage de la nature qui environne la maison. Aucun obstacle, aucun accroc ne s’oppose au déplacement du visiteur.

Une maison… inhabitable ?

S’il s’agit d’une architecture manifeste annonçant une nouvelle ère pour l’architecture et l’habitat, la villa Savoye est loin de remporter la satisfaction de ses propriétaires. Le coût total en 1931 atteint presque le double du devis signé par le client en 1929. Dès les premiers mois suivant la livraison, beaucoup de malfaçons apparaissent : les fissures, les fuites d’eau depuis le toit, l’humidité, la mauvaise isolation (phonique et thermique) exaspèrent les Savoye qui ne cessent de se plaindre auprès de l’architecte. Mais Le Corbusier n’est plus à l’écoute de ses clients, préférant faire passer au premier plan l’importance symbolique et esthétique de la demeure plutôt que ses aspects techniques, secondaires d’après lui. En 1937, les Savoye abandonnent la maison, qui passe entre les mains de plusieurs propriétaires. Après la Seconde Guerre mondiale, elle accueille une maison des jeunes.

La destruction de la villa est imminente en 1958 lorsque la mairie de Poissy envisage de construire un lycée sur le terrain des Savoye. De nombreuses voix – dont Le Corbusier lui-même – s’élèvent contre cette menace et la villa Savoye, rachetée par l’État, est classée Monument historique en 1964. Des travaux de restauration sont engagés. Aujourd’hui ouverte au grand public, la villa Savoye est presque vide en dehors de quelques sièges dont certains ont été dessinés par Le Corbusier.