Le 13e siècle, siècle des cathédrales

La modernisation de l’agriculture au 12e siècle

Au 12e siècle, l’agriculture connaît de grands bouleversements. L’assolement triennal fait son apparition : il s’agit d’un système agraire dans lequel les surfaces cultivées, aussi appelées soles, sont divisées en trois parties afin de mieux gérer les ressources sans épuiser les sols. Un roulement est organisé entre les trois soles : deux types de cultures cohabitent, tandis qu’une sole est réservée à la jachère, c’est-à-dire au repos de la terre, laissée sans culture. Sur les autres soles, des céréales d’hiver (blé) et de printemps (avoine, orge) sont cultivées.

Les techniques se perfectionnent aussi avec l’arrivée d’outils plus spécialisés et diversifiés tandis que la force animale est mise à profit. L’attelage se modernise. Deux pièces, le collier d’épaule et la bricole, placée sur la poitrine de l’animal, sont mises au point : adaptés à la morphologie des chevaux ou des bœufs, ces systèmes permettent une meilleure transmission de la force animale et facilitent le travail de labour. Le travail des champs devient moins pénible, les surfaces cultivées grandissent en conséquence.

© BnF

© BnF

Au 13e siècle, la société européenne occidentale est en profonde mutation. L’essor démographique qu’elle connaît depuis le 12e siècle s’accompagne notamment de deux changements fondamentaux : le développement des cités et l’extension des surfaces cultivées. Cette période est souvent perçue comme une ère de progrès et de relative prospérité. Elle s’exprime dans l’art gothique qui se répand, dans la floraison des cathédrales qui modèlent un nouveau paysage urbain, dans l’émulation intellectuelle des grandes cités. Elle se manifeste par un développement des échanges économiques, la réduction du nombre des disettes, les progrès techniques.

Cependant, comme l’écrit Georges Duby, "L’époque, en fait, fut dure, tendue, et fort sauvage". Les conflits entre les différentes classes de la société sont fréquents. L’insécurité et la crainte résignée du lendemain sont symbolisées par la roue de Fortune, que l’on trouve souvent représentée dans les églises et dans les manuscrits et notamment parmi les dessins de Villard.

L’histoire des constructeurs et le développement des cathédrales gothiques sont liés à l’essor des villes dans le monde chrétien ainsi qu’à l’expansion des ordres monastiques que connaît l’Europe dès la fin du premier millénaire.

Un contexte intellectuel foisonnant

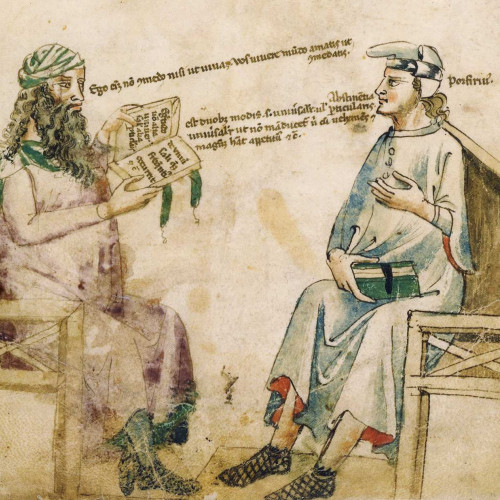

Le Traité décisif d’Averroès

Averroès construit un système philosophique très inspiré d’Aristote. Au terme de ses travaux, Averroès considère la théologie comme inutile au philosophe pour qui la vraie science doit être démonstrative. Sa théorie de l’intelligence sépare radicalement la raison de la foi, rejetant autant la théologie de l’islam que celle du christianisme.

Condamné par la religion musulmane qui lui reproche de déformer les préceptes de la foi, Averroès doit fuir et vivre dans la clandestinité, jusqu’à ce qu’il soit rappelé à Marrakech, où il meurt, réhabilité, en 1198. Considérés comme dangereux, les principes d’Averroès sont condamnés par l’Église en 1240, puis en 1513. C’est dire l’influence considérable du philosophe arabe en Occident, notamment dans les écoles médiévales.

L’élan intellectuel qui se manifeste au 13e siècle accompagne une intense période de progrès, une curiosité intellectuelle immense et un intérêt pour la Nature.

Il est alimenté par la diffusion des écrits d’Aristote, transmis par les Arabes, par le développement de la logique qui supplante alors la rhétorique, et par l’usage croissant de la langue vulgaire dans la littérature, les actes publics ou les écrits scientifiques.

Les connaissances en géométrie ont considérablement progressé. Plusieurs traductions des Éléments d’Euclide se sont succédées et des traités de géométrie appliquée ont vu le jour, dont celui de Hugues de Saint-Victor, Practica Geometriae.

Divers traités techniques paraissent aussi à cette époque, notamment sur l’agriculture celui de Walter de Henley dont 32 copies sont parvenues jusqu’à nous, et en 1240 celui de Robert Grosseteste. Un mot résume bien le climat intellectuel du 13e siècle : c’est le mot disputatio, sorte de joute théorique.

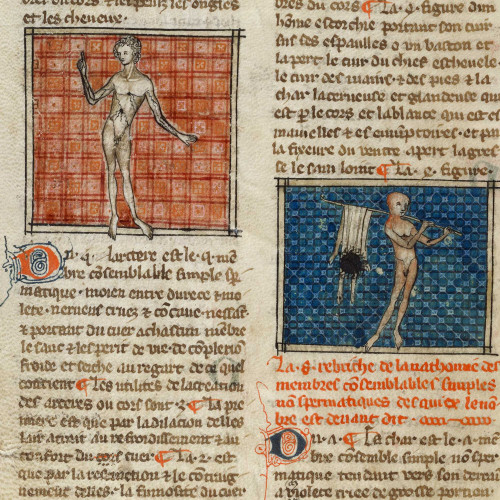

La découverte de la circulation sanguine pulmonaire par ’Ibn Al-Nafîs

Jusqu’au 13e siècle, la circulation du sang est un phénomène mal connu. La thèse dominante, celle de Galien, date du 2e siècle : selon ce dernier, il existe deux systèmes circulatoires. Le premier, relié à la partie droite du cœur, alimente les poumons, tandis que le second est chargé d’éliminer toutes substances que le corps produit. Une partie du sang contenu dans la cavité droite du cœur traverse la cloison qui divise le cœur en deux pour l’alimenter.

Il faut attendre le 13e siècle pour qu’Ibn Al-Nafîs, médecin égyptien vivant au Caire, propose une description plus juste de la circulation sanguine. Le savant comprend que le sang part bien de la cavité droite du cœur et passe par les poumons, mais il met au jour le fait que le sang, à travers les veines et les artères, revient dans la cavité gauche, pour ensuite être pompé et renvoyé dans le reste du corps.

Cette conception de la circulation sanguine n’est adoptée qu’au 16e siècle en Europe par des scientifiques comme Servet et Colombo.

© BnF

© BnF

Saint Benoît donnant sa règle à un moine

Au 6e siècle, Benoît de Nursie rédige une série de consignes pour l’organisation de la vie quotidienne et spirituelle au sein du monastère qu’il a fondé quelques années plus tôt sur le mont Cassin (Italie). Les 73 chapitres qui composent la règle donnent des indications très précises pour mener une vie équilibrée, partagée entre prière et action, activités individuelles et en communauté.

Le quotidien d’un moine doit être réglé en fonction de ce que Benoît nomme “l’Œuvre de Dieu” : la journée est rythmée par huit offices, la lecture et l’étude et des séances de travaux manuels. La règle de saint Benoît est massivement diffusée à travers l’Europe grâce aux copistes. Elle est adoptée par de nombreux monastères parce qu’on l’estime facile à appliquer : on parle d’ordre bénédictin.

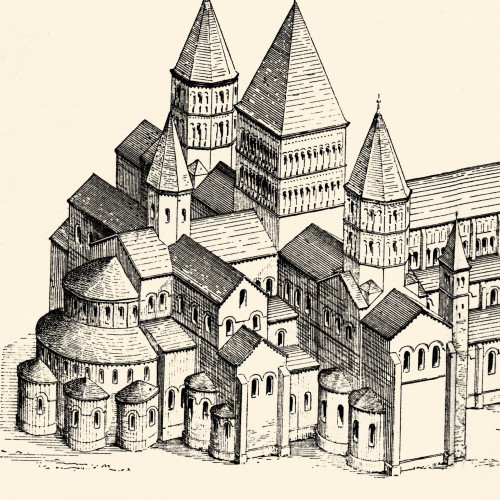

L’application de la règle de saint Benoît a des conséquences sur l’organisation spatiale du monastère, qui devient dès lors un véritable complexe architectural au cœur duquel on retrouve l’église (signalée par un clocher), flanquée d’un cloître. Tout autour, des pièces et des espaces sont dédiés à la vie quotidienne (dortoir), au travail (ateliers de cordonnerie, tannerie, cordonnerie, scriptorium), à la préparation des repas (boulangerie, brasserie, cuisine), à l’activité agricole (verger, basse-cour), à l’accueil des visiteurs de marque, à la médecine (pharmacie, jardin de plantes médicinales…) et d’autres dépendances.

Les moines ne sont pas seuls à s’occuper de toutes ces tâches ; ils sont aidés par les villageois et les paysans. En dehors de l’abbaye de Cluny, le monastère de Saint-Gall (actuellement en Suisse) est un très bon exemple de l’architecture bénédictine.

© BnF

© BnF

Des bénédictions aux cisterciens, l’expansion des ordres monastiques

Par deux fois, l’ordre bénédictin, fondé au 6e siècle selon la règle de vie édictée par saint Benoît, est contesté et suscite de nouvelles fondations.

Les relâchements à l’égard de la règle de saint Benoît engendrent une première réaction : celle de Bernon qui fonde en 910 l’abbaye de Cluny. L’ordre de Cluny rayonne rapidement dans toute l’Europe, où il crée plus de 1400 maisons. Le pape Grégoire VII s’appuiera sur lui pour entreprendre son mouvement de réforme de l’Église, dite réforme grégorienne.

À la fin du 11e siècle, les clunisiens sont critiqués à leur tour pour leurs manquements à la stricte observance de la règle. Robert de Molesmes et ses compagnons, moines clunisiens, fondent en 1098 une nouvelle abbaye, en pleine forêt marécageuse, à Cîteaux. Ils prônent le dénuement matériel, l’austérité spirituelle et aussi celle du décor. En moins de cent ans, le nouvel ordre cistercien va créer 530 monastères. Parmi ceux-ci, l’abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard, et l’abbaye de Vaucelles, non loin de Honnecourt.

Ainsi vont s’affronter deux conceptions du monachisme : celle des clunisiens, dont l’abbé Suger, l’ami du roi de France, en charge de l’abbaye de Saint-Denis, est le plus éminent représentant, et celle des cisterciens.

Reconstitution de l’abbaye de Cluny III

Les cisterciens, des moines bâtisseurs

Aux 11e-12e siècles, la puissance de l’Église est à son apogée. Mais certains critiquent la richesse de ses membres. En 1098, des moines décident en réaction de fonder une nouvelle abbaye : celle de Cîteaux, et créent ainsi l’ordre cistercien.

Les cisterciens, emmenés par Bernard de Clairvaux, sont connus pour être des bâtisseurs. Ils construisent près de 800 abbayes en Europe. Les plus expérimentés se déplacent de chantier en chantier pour partager leur savoir-faire. Cependant, les moines continuent à faire appel aux compétences d’artisans qualifiés.

© Bibliothèque municipale de Dijon

© Bibliothèque municipale de Dijon

1180-1223 : le roi capétien Philippe Auguste "rassembleur de terres"

Le siècle est marqué par le renforcement du pouvoir royal et la centralisation des institutions sous l’autorité des rois capétiens. Philippe II (1180-1223), surnommé Auguste, est le premier souverain à porter officiellement le titre de roi de France et non plus celui de roi des Francs. Il consolide durablement le pouvoir royal et inaugure un mouvement de centralisation des institutions. Le souverain étend le domaine royal : par mariage ou héritage, il annexe l’Artois, l’Amiénois, une partie du Vermandois et une partie de l’Auvergne ; il s’empare par les armes de l’Anjou, de la Normandie, du Maine et du Poitou. L’ambition du roi conquérant se heurte aux Plantagenêt qui possèdent tout l’ouest de la France.

Les Capétiens

En 987, le dernier roi carolingien, Louis V, meurt sans héritier direct. L’archevêque de Reims fait appel à une assemblée de grands seigneurs pour élire son successeur. L’élection de Hugues Capet le 1er juin 987 par les grands seigneurs francs inaugure la dynastie des Capétiens, mettant fin au règne des Carolingiens. Afin d’assurer la pérennité de sa succession, il fait sacrer son fils Robert le pieux. Cette nouvelle pratique va assurer la pérennité de la dynastie capétienne. À cette époque, les anciens édifices religieux, détruits par de nombreux incendies, sont reconstruits en pierre et se couvrent de voûtes caractéristiques de l’art roman.

Les Capétiens directs gouvernent jusqu’en 1328, puis c’est au tour des Capétiens Valois de prendre le trône de France. L’élection en 987 marque donc la naissance d’une longue dynastie de rois de France qui court jusqu’au 19e siècle.

© BnF

© BnF

La croisade contre les Cathares

Le XIIIe siècle est le théâtre d’une guerre religieuse qui oppose les catholiques aux Cathares. Secte religieuse née dans le nord de l’Italie vers l’an 1000, le catharisme est considéré comme une hérésie par le pape Innocent III. En effet, ses adeptes observent un dogme rigoureux fondé sur le retour à l’Évangile, et refusent les sacrements et les enseignements de l’Église catholique. Après des négociations difficiles avec le comte de Toulouse, le pape appelle à la croisade contre les "Albigeois", du nom de la ville d’Albi. C’est la première croisade contre des croyants se réclamant du Christ. Le premier grand affrontement a lieu à Béziers en 1209 : la ville est mise à sac et les Cathares massacrés. Rapidement, la croisade se double d’un conflit politique entre les seigneurs occitans et ceux du Nord. En effet, 300 000 hommes arrivent du nord de la France pour participer à la croisade, attirés par les richesses de la région.

La croisade prend fin en 1229, après de nombreux massacres mais sans que le catharisme ne disparaisse. En 1233, l’Église crée l’Inquisition, une institution judiciaire chargée de lutter contre les hérésies. En France, le pays occitan s’en trouve transformé. Le comte de Toulouse qui était jusqu’alors indépendant devient vassal du roi de France, qui étend ainsi son contrôle sur la région et notamment sur Carcassonne.

© BnF

© BnF

La fondation de la Sorbonne

Au Moyen Âge, l’éducation est réservée à une élite très peu nombreuse, en raison de son coût et de sa durée (entre six et quinze ans). Faire des études revient cher : non seulement les manuscrits sont des biens luxueux, mais les étudiants doivent aussi payer leurs maîtres et subvenir à leurs besoins.

En 1257, la fondation du collège de Sorbon change la façon d’étudier. Louis IX finance Robert de Sorbon, prêtre et docteur en théologie, pour qu’il ouvre un collège à Paris. Le collège de Robert de Sorbon accueille d’abord une trentaine d’étudiants pauvres, qui y vivent une vie austère et studieuse, et qui bénéficient d’une bibliothèque assez fournie pour l’époque : 107 livres en 1290.

Le collège de Sorbon ne tarde pas à être connu dans toute l’Europe, sous le nom de "Sorbonne". La création de ce collège va de pair avec une révolution de l’enseignement qui touche toute l’Europe : dès le milieu du 12e siècle, des universités ouvrent, comme à Bologne en 1150 ou à Oxford en 1156. Les matières étudiées évoluent : en Allemagne, Albert le Grand (vers 1200-1280) est l’un des premiers à introduire la philosophie grecque et les sciences arabes et grecques, en plus des cours de latin et de théologie.

© BnF

© BnF

Ouvrier pavant les routes menant à une ville médiévale

À la chute de l’empire romain, le réseau routier n’est plus entretenu et se détériore jusqu’au 12e siècle au moins. À Paris, le roi Philippe Auguste ordonne le pavage des rues en 1184 pour améliorer le trafic des marchandises. Le réseau routier en France se développe progressivement, mais l’essor du trafic maritime et fluvial constitue une forte concurrence.

© BnF

© BnF

Bouvines (1214) : "la bataille qui a fait la France"

Dans ce conflit qui se poursuit pendant une grande partie de son règne, Philippe Auguste, soutenu par les milices communales, triomphe à Bouvines le 27 juillet 1214 où il défait la coalition générale qui s’est fomentée contre lui. Elle réunit le roi d’Angleterre Jean sans Terre, les comtes de Flandre et de Boulogne, l’empereur de Germanie Otton IV. La victoire de Bouvines restera dans l’histoire "la bataille qui a fait la France". La défaite de la haute féodalité ouvre une ère nouvelle : la "conscience nationale" apparaît. Sur le chemin le menant à Paris, Philippe Auguste est acclamé, une foule nombreuse l’accueille triomphalement dans la ville qui est en train de devenir la capitale du royaume. Le roi s’appuie sur l’Église et le mouvement communal naissant pour développer sa suzeraineté sur les féodaux et affaiblir leurs pouvoirs. Le roi devient "le plus grand ouvrier de l’unité française au Moyen Âge". Dans le même temps, l’influence royale s’impose dans le Midi avec la croisade contre les Albigeois (1209-1218) qui permet le rattachement d’une partie du Languedoc et de la Provence. L’extension du domaine conduit le roi à consolider le pouvoir royal et à le centraliser en créant des baillis et des sénéchaux. Entre 1185 et 1215, le roi confirme de nombreuses communes. Les villes et la bourgeoisie se développent. Les communes bénéficient de la reprise commerciale et économique. Le roi protège les villes, aux dépens des seigneurs.

Sous le règne de Philippe Auguste, Paris devient la capitale du royaume. En 1186, il fait paver la ville. De 1190 à 1220, il fait bâtir une nouvelle enceinte. En 1215, le premier statut de l’Université de Paris est rédigé. En 1223, le royaume a quadruplé en superficie, le pouvoir royal est fort, le royaume est uni. Louis VIII (1223-1226) consolide l’entreprise de son père.

Louis IX dit Saint Louis : la consolidation du pouvoir royal

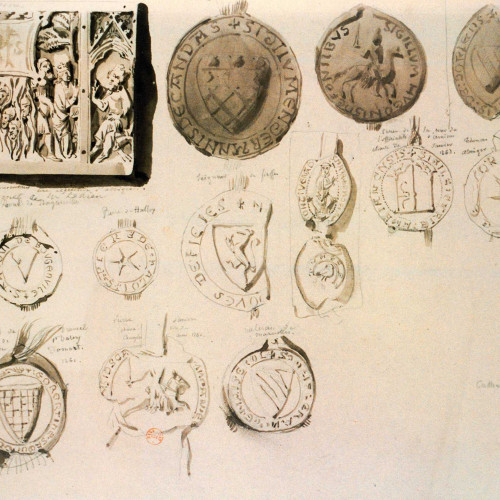

Grandes Chroniques de France

C’est vers 1250 que le roi Louis IX (connu aujourd’hui sous le nom de saint Louis) commande à un moine de Saint-Denis, Primat, un énorme travail : réaliser une chronique de la monarchie française, véritable compilation d’œuvres latines antérieures, rédigée en français, en "roman langue vulgaire parlée par les laïques, langue du plaisir et de la récréation.

Primat appelle son livre le Roman des Rois, car il s’agit pour lui de "fere cognoistre… la geste des rois". Il rétablit les Capétiens dans la droite lignée de Charlemagne, suivant en cela les préoccupations du souverain qui, au même moment, procède à la réorganisation des tombes royales dans l’abbatiale. Car les liens sont étroits entre les rois de France et l’abbaye de Saint-Denis, où sont enterrés la plupart des souverains capétiens et conservés les regalia, les insignes de la royauté : la couronne, le sceptre, l’épée, la main de justice.

Œuvre décisive puisqu’elle bénéficiait de l’autorité royale qui l’avait commandée et approuvée, le Roman des Rois fut terminé en 1274 et offert à Philippe III le Hardi, la caution royale rendant l’œuvre de Primat authentique et lui conférant ainsi le caractère d’une vérité officielle que nul ne pouvait mettre en doute.

L’œuvre de Primat fut poursuivie tout d’abord par d’autres moines de l’abbaye de Saint-Denis, puis, à partir de Charles V, par les membres de sa chancellerie, y compris peut-être le chancelier Pierre d’Orgemont lui-même. Les manuscrits successifs de ce Roman des rois, appelé désormais les Grandes Chroniques, prolongeaient l’histoire de France jusqu’à l’époque contemporaine du copiste. C’est ainsi que, vers 1318, les libraires parisiens conçurent une édition qui incorporait l’histoire de saint Louis, rédigée par Guillaume de Nangis et s’achevait en 1270. Vers 1350, en même temps qu’une révision globale, l’histoire fut continuée jusqu’au règne de Philippe VI.

© BnF

© BnF

À la mort de Louis VIII, sa femme, Blanche de Castille, assure la régence. Elle doit défendre le pouvoir de son fils, Louis IX, contre la révolte des grands vassaux. Devenu majeur, Louis IX entend perpétuer l’"héritage capétien" de son grand-père et de son père. Il poursuit l’entreprise de consolidation du pouvoir royal, perfectionne et centralise les institutions. Il veut faire régner l’ordre et la justice. Des enquêteurs royaux surveillent les baillis et répriment les abus des officiers royaux. Un tribunal royal permanent est établi, les finances sont contrôlées. Une monnaie stable, l’écu, est créée.

Le roi prend des décisions par ordonnances. Il est assisté par des conseillers. La Cour est partagée en conseils : le conseil politique, la Chambre des comptes pour les finances, le Parlement pour les affaires de justice. Les baillis et sénéchaux remplissent des fonctions judiciaires et financières au nom du roi dans les provinces. En 1259, le traité de Paris met fin pour un temps au conflit franco-anglais et le roi d’Angleterre se reconnaît le vassal du roi de France. Durant son règne, Louis IX participe à deux croisades, la croisade d’Égypte, de 1249 à 1254, et celle de Tunis où il trouve la mort en 1270. Il lutte contre les hérésies dans son propre royaume (croisade contre les Albigeois, 1226-1229). Il réunit ainsi les pays de langue d’oïl et de langue d’oc.

Louis IX apparaît alors comme le prince chrétien par excellence : pieux, époux modèle, preux chevalier, équitable, arbitre, pacificateur, habile et déterminé. Il est canonisé en 1297.

Sous son règne, le pays connaît une période d’essor économique. Le commerce et l’artisanat sont prospères. Le temps des cathédrales matérialise l’alliance entre le roi et l’Église, et la diffusion d’une foi "renouvelée". Paris est alors le centre intellectuel de la chrétienté.

À la mort de Saint Louis, son fils Philippe III le Hardi (1270-1285) perpétue son œuvre. Philippe IV le Bel lui succède (1285-1314) : homme politique habile, il met en avant la toute-puissance de l’État, pour mieux renforcer le pouvoir royal. Cet État agrandi est solide et plus puissant que jamais. Sous son règne apparaît une première affirmation du concept de monarchie "absolue". Cette période (1180-1314) marque l’apogée de la monarchie médiévale en France.