L’architecture des palais islamiques

© BnF

L’architecture islamique ne résume pas uniquement aux édifices religieux et commémoratifs – mosquées, madrasa (écoles coraniques) et mausolées. Héritiers des traditions antiques, mésopotamiennes et byzantines, les souverains musulmans développent de vastes ensembles autour de nombreux jardins et cours. Généralement fortifié, le palais musulman est un complexe architectural qui rassemble les activités publiques et privées du monarque. En général l’aspect extérieur, austère et monumental, contraste fortement avec l’intérieur de l’enceinte où s’égrènent des édifices de taille relativement modeste, noyés dans une abondante végétation. On trouve habituellement un certain nombre de bâtiments et de pavillons utilisés à des fins politiques comme la salle du trône où le sultan reçoit (le diwan, littéralement lieu du pouvoir en arabe), la cour de justice où sont traités les litiges, des salles d’audience, des chambres de conseil et des salles de travail destinées aux dignitaires, aux ambassadeurs ou aux scribes. Dans le palais, la figure du souverain est fondamentale et centrale ; tout – architecture, décoration, vie de cour, fêtes, cérémonies et célébrations – célèbre son autorité, son rayonnement, sa puissance. Les processions sont organisées selon un rituel précis : vêtu des plus précieux vêtements et accompagné de sa cour, le calife parcourt le palais, décoré des plus beaux tapis et tentures. Arrivé au diwan, coiffé d’une couronne ou d’un couvre-chef et parfois dissimulé par un voile, il prend place sous une coupole qui doit exprimer la toute-puissance divine.

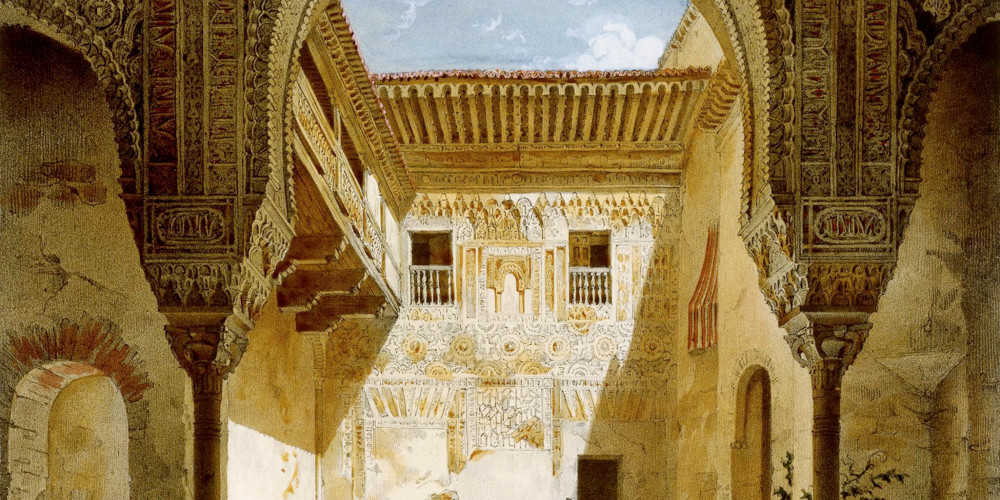

Alhambra de Grenade : la cour des lions

La cour des Lions de l’Alhambra de Grenade est bordée d’arcades reposant sur 124 fines colonnes de marbre. Le regard et les quatre canaux au sol convergent vers 12 sculptures de marbre représentent des lions dont les gueules sont remplacées par des bouches de fontaine. Le cercle de lions supporte une grande vasque circulaire en marbre, d’où partent quatre canaux aboutissant à quatre fontaines secondaires.

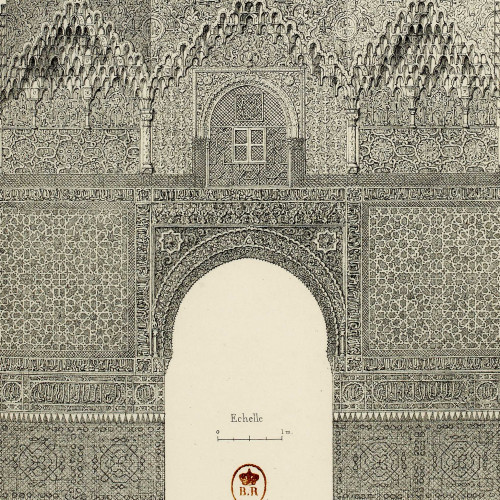

Salle des deux sœurs à l’Alhambra : les muqarnas

La salle des Deux Sœurs présente plus de 5 000 muqarnas.

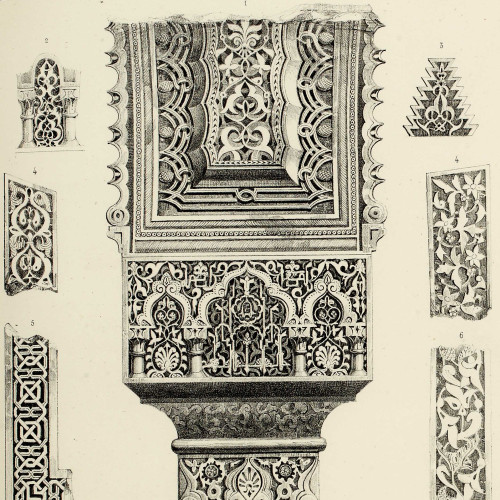

Détails de stuc de l’Alhambra

La décoration de l’Alhambra, comme de nombreux édifices islamiques, repose entièrement sur un matériau très simple, le stuc. Ce mélange de gypse, chaux, sable et poudre de pierre est léger, peu coûteux et facile à travailler. Il permet de composer des motifs géométriques et végétaux, ainsi que des calligraphies arabes complexes. Pour créer ces ornements qui couvrent murs et plafonds, les artisans taillent ou moulent le stuc, cette dernière technique étant la plus rapide. Puis ils recouvrent l’ensemble de lait de chaux.

Le choix d’un matériau pauvre est ici volontaire. Dans ce palais qui se veut une imitation du paradis, l’emploi du stuc rappelle que toute construction humaine reste fragile et éphémère, comparée à l’œuvre divine.

© BnF

© BnF

Intérieur du toit du hammam de l’Alhambra de Grenade

Espaces publics et privés

À ces espaces officiels succèdent généralement les appartements réservés au souverain et à sa famille : jardins d’agrément, pavillons, kiosques, hammams et harem. Plusieurs mosquées peuvent être aménagées en divers points du palais. Les bâtiments fonctionnels (cuisines, écuries, bibliothèques, réserves, caravansérail) sont également intégrés au complexe.

Souvent, le plan du palais s’organise selon un plan axial qui passe progressivement de la sphère publique à la sphère privée. C’est le cas du palais de Topkapi, construit au bord de la corne d’or à Istanbul qui possède trois enceintes dans lesquelles se succèdent autant de cours. Le plan de l’Alhambra diffère de cette organisation parfaitement symétrique, puisque plusieurs ensembles s’imbriquent les uns aux autres selon plusieurs axes perpendiculaires : on peut sans doute expliquer ce choix en raison de la topographie montagneuse du site.

Le harem est sans doute l’un des espaces qui suscitent le plus de curiosité et de fascination. Réservé uniquement au calife, il pouvait renfermer jusqu’à plusieurs centaines de femmes – pour la plupart des esclaves – dont le rôle était de divertir et de donner des enfants au souverain. La vie des épouses et des concubines pouvait être gérée par des eunuques. Les seuls êtres de sexe masculin vivant au harem étaient les frères cadets du prince héritier. Ils étaient en réalité cloîtrés jusqu’à l’intronisation du sultan – ceci afin d’éviter tout conflit pour la prise de pouvoir.

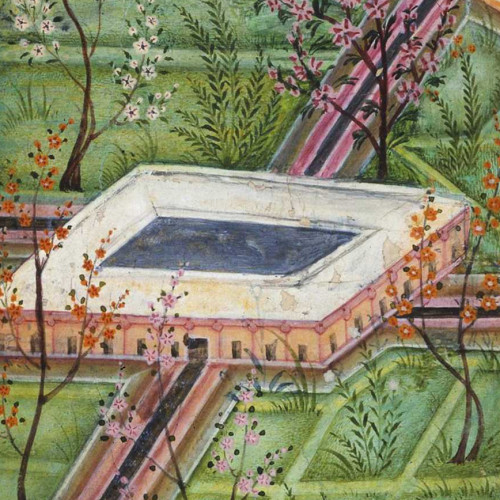

Le goût des jardins

Jardin de style persan : Allahabad

Ce petit et très raffiné Hal-nama ("Livre de l’Extase"), du poète persan Arifi de Hérat, a été calligraphié par Abd-ullah à la demande du prince Salim, futur empereur Jahangir (régnant 1 605-1627). En conflit avec son père l’empereur Akbar (régnant en 1 556-1605), le prince Salim s’était installé à Allahabad. Grand amateur d’art, Sultan Salim s’était entouré des meilleurs artistes de son temps qui firent d’Allahabad un centre prestigieux de l’art pictural moghol. Le peintre qui illustra ce Hal-nama reste inconnu.

Les jardins, dessinés à l’image du Paradis, sont un élément essentiel du palais islamique. Cet amour que nourrissent les musulmans pour la nature s’explique notamment par le fait que la civilisation islamique trouve ses origines dans des régions désertiques et hostiles où l’eau et la végétation sont particulièrement précieuses. Les jardins et les jeux d’eau des palais, destinés au repos, au plaisir et à la détente, rappellent les haltes rafraîchissantes des tribus nomades dans les oasis de l’Arabie préislamique. D’ailleurs, bien que peu de spécimens soient parvenus jusqu’à notre époque, on peut imaginer dans les jardins et les parcs l’installation de tentes d’apparat dont l’architecture légère rappelle le mode de vie nomade.