La construction du château de Chambord

Le projet de François Ier

Portrait équestre de François Ier

François Ier apparaît ici revêtu d’une armure de parade, l’épée à la ceinture et une masse d’armes à la main. Le seul élément non militaire est le béret à plume blanche. La somptuosité de son armure, en acier damasquiné d’argent, et la richesse de harnachement de son cheval magnifient le portrait du roi guerrier.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Couronné en 1515, François Ier est auréolé de sa victoire à la bataille de Marignan, qui lui permet de bénéficier d’une période de paix, propice aux grands travaux de construction. Mais les agrandissements des châteaux de Blois et d’Amboise ne suffisent pas au jeune roi qui veut éblouir la cour. Chambord sera le premier château entièrement conçu par lui.

Un terrain idéal pour la chasse mais peu adapté à la construction d'un château

En 1519, François Ier lance à quelques lieues de Blois, l’immense chantier de Chambord, dont il ne verra pas la fin. Le lieu choisi est idéal pour la chasse, dont le roi est passionné : les forêts touffues et les landes abritent en effet de nombreuses espèces.

En revanche, le terrain marécageux semble peu adapté à l’édification d’une construction de cette ampleur, et le site est fréquemment inondé par le Cosson, un affluent de la Loire. Ce terrain marécageux rend le chantier dangereux pour les ouvriers, parfois atteints de fièvres mortelles.

Des pilots de chêne pour établir des fondations

Construit sur ce terrain mouvant, le bâtiment repose sur des pilots de chêne enfoncés jusqu’à 12 m de profondeur, afin d’établir des fondations solides.

Le roi bâtisseur : le château de Chambord

Le château de Chambord témoigne de cette ambition. Son plan est organisé autour d’un espace central en croix et se développe à partir du nombre quatre, nombre qui régit la vie du monde : les éléments, les saisons, les humeurs, les vents, les points cardinaux... Les quatre tours circulaires sont orientées aux quatre points cardinaux. Un témoignage de l’époque souligne que le château a « quatre portes pour les quatre parties du Monde ». Le fabuleux escalier à double révolution, au cœur du château a été comparé à une gigantesque turbine, qui assimile le château à une machine fantasque tournant idéalement sur elle-même.

La voûte est recouverte d’une constellation de salamandres, d’initiales royales couronnées et de fleurs de lys en bas-relief, insérées au sein de compartiments inscrits dans une croix. C’est un hymne à la grandeur du roi, qui se propage, de manière récurrente, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice.

Château de Chambord, toits et lanterne

Loin de constituer un espace désert, les terrasses sont hérissées de tourelles d’escaliers, de lucarnes et de souches de cheminées qui contrastent avec la façade plus simple et donnent au château sa silhouette reconnaissable entre toutes. On a l’impression de circuler dans une véritable forêt de pierre.

Les toits des tours sont couverts d’ardoise, matériau également utilisé pour certains éléments décoratifs.

© BnF

© BnF

L’un des plus importants chantiers de la Renaissance

François Ier fait travailler dès 1519 les maîtres maçons les plus expérimentés, ayant déjà œuvré sur d’autres châteaux royaux. Les travaux débutés en 1519 sont brièvement interrompus en 1525, alors que François Ier est prisonnier de Charles Quint suite à la défaite de Pavie.

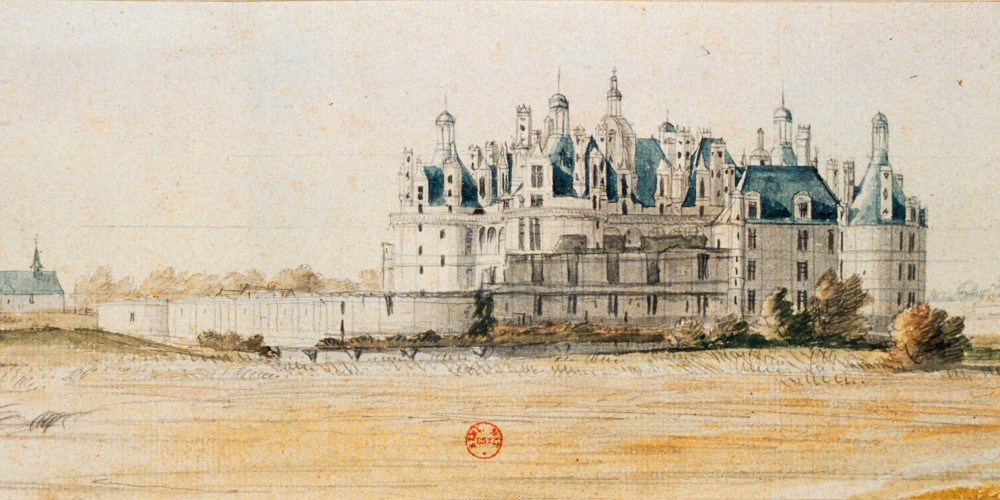

Vue du château de Chambord

Le chantier de Chambord est l’un des plus importants de la Renaissance. Dès 1519, François Ier fait travailler les maîtres maçons les plus expérimentés, ayant déjà œuvré sur d’autres châteaux royaux. Environ 220 000 tonnes de pierres de tuffeau (pierre calcaire claire à grains fins, typique de la vallée de la Loire) arrivent par chariots depuis le port de Saint-Dyé. À défaut de pouvoir dévier le cours de la Loire, comme le souhaitait le roi, on se contente de détourner le Cosson par un canal qui alimente les douves.

© BnF

© BnF

Détourner une rivière, acheminer 220 000 tonnes de pierres...

Quand le chantier reprend un an plus tard, le roi décide d’ajouter deux ailes latérales au donjon initial, afin d’y accueillir ses propres appartements. C’est l’un des plus importants chantiers de la Renaissance. Environ 220 000 tonnes de pierres de tuffeau (pierre calcaire claire à grains fins, typique de la vallée de la Loire) arrivent par chariots depuis le port de Saint-Dyé. À défaut de pouvoir dévier le cours de la Loire, selon le souhait de François Ier, on se contente de détourner le Cosson par un canal qui alimente les douves.

Le dépôt lapidaire du château de Chambord

Le château de Chambord fait un large emploi du tuffeau, pierre calcaire très tendre et facile à sculpter. Mais cette pierre abondante dans la région résiste mal à l’érosion. C’est pourquoi certains des éléments seront remplacés à plusieurs reprises.

En 1890, la partie supérieure de la lanterne est déposée et remplacée. En 1995, c’est au tour des arcs-boutants. Ces éléments, conservés, peuvent aujourd’hui être observés au "Musée de l’œuvre" situé dans l’une des tours de l’enceinte.

© Domaine national de Chambord

© Domaine national de Chambord

La charpente de la chapelle du château de Chambord

La chapelle du château de Chambord est inachevée à la mort de François Ier. Dépourvue de charpente, elle demeure même à ciel ouvert pendant un siècle et demi.

Le fils de François Ier, Henri II, prend la relève, mais il faudra attendre le règne de Louis XIV pour que la chapelle soit enfin couverte par l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Ce dernier fait réaliser une charpente, chef-d'œuvre de complexité et de précision, qui est à rapprocher de celle de la chapelle des Invalides, également de Hardouin-Mansart.

© Domaine national de Chambord

© Domaine national de Chambord

Lieu de plaisir, fêtes, chasses et symbole du pouvoir

Entouré d’un parc clos de murs, aussi vaste que Paris, Chambord n’est pas le lieu de l’exercice du pouvoir. C’est un lieu de plaisir, de fêtes et de chasses à l’écart des villes. Il symbolise toutefois le pouvoir par sa magnificence. En 1539, François Ier y accueille Charles Quint qui se montre conquis : on fait ainsi les honneurs du château à ceux que l’on veut éblouir.

François Ier meurt le 31 mars 1547. Le château n’est pas totalement achevé, mais son plan global ne sera pas modifié au cours des siècles suivants, comme si la perfection formelle et la symétrie de l’édifice interdisaient toute intervention ultérieure de grande ampleur.

Salamandre sculptée au château de Chambord

Partout dans le château apparaissent des motifs en forme de salamandre : ces animaux dont on dit qu’ils peuvent vivre dans le feu sont en effet l’emblème du roi François Ier. La salamandre est un emblème familial, hérité du grand-père de François Ier, Jean d’Angoulême. Louise de Savoie choisit cet emblème pour la médaille du jeune prince. Son précepteur en compose la devise qui deviendra "Nutrisco et extinguo" (Je le nourris et je l’éteins). La salamandre apparaît alors dans les manuscrits qui sont offerts au jeune prince ou à sa mère. Après l’avènement de François Ier, la salamandre, se nourrissant de feu ou crachant de l’eau pour éteindre les flammes, reste l’emblème personnel du souverain, affiché dans la livrée de ses gardes, et connu comme tel dans l’entourage royal comme par ses sujets.

© Domaine national de Chambord

© Domaine national de Chambord

Le Roi Soleil à Chambord

Louis XIV se contente en effet de confier à Jules Hardouin-Mansart la canalisation du Cosson et l’achèvement de l’aile ouest, de la chapelle et de l’enceinte basse. Ainsi, le Roi Soleil, très conscient de la force symbolique du monument, met-il la dernière main à une manifestation triomphale du pouvoir royal.

Le voyage du Roy

En 1682, Louis XIV entreprend un voyage à travers la France, marqué par des arrêts à Chambord, Fontainebleau et Chartres. Cette estampe de 1683 en témoigne. Elle met en scène le roi en majesté, illustrant la grandeur du règne.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France