La présence arabe en Andalousie

La carte du monde d’al-Idrîsî au 12e siècle : Al-Andalus (Andalousie)

La Géographie d’al-Idrîsî propose, au milieu du 12e siècle, une exploration du monde par un savant arabe vivant à la cour cosmopolite du roi normand Roger II de Sicile. C’est un atlas qui décrit de manière très codifiée les pays, leurs villes principales, leurs routes et leurs frontières, les mers, les fleuves et les montagnes. Al-Idrîsî commente ces cartes en suivant des itinéraires, comme un véritable guide. Il livre des informations de toute nature, géographiques bien sûr, mais également économiques et commerciales, historiques et religieuses. Outre la compilation des connaissances déjà pratiquées par ses prédécesseurs, al-Idrîsî s’est doté d’une méthode pour compléter et vérifier ses informations.

Il reste aujourd’hui dix manuscrits de la Géographie, réalisés entre le début du 14e siècle et la fin du 16e siècle. La Bibliothèque nationale de France en possède deux.

© BnF

© BnF

La présence musulmane en Andalousie (al-Andalus) culmine aux 10e-11e siècles lors du califat omeyyade, alors que Cordoue, peuplée et dynamique, devient un foyer culturel rayonnant sur tout le bassin méditerranéen. Mais l’influence de l’art musulman ne s’éteint pas avec la "reconquista" orchestrée par les rois catholiques.

Al-Andalus (756-1031)

En 661, la dynastie des Omeyyades fonde le premier califat de l’histoire à Damas (actuelle Syrie) et gouverne jusqu’en 750 le monde musulman dont le territoire, qui s’étend de la péninsule ibérique à la vallée de l’Indus, englobe le Maghreb et la péninsule arabique. Renversés en 750, la plupart des dirigeants omeyyades trouvent la mort au cours de la révolte perpétrée par les Abbassides (califat dont le siège était Bagdad). Parmi les rares survivants, Abd al-Rahman bin Mu’âwiya parvient à s’enfuir. Il trouve refuge dans les terres lointaines d’al-Andalus (Andalousie), où il parvint à s’émanciper du califat abbasside.

Pour autant, le contexte d’instabilité politique empêche longtemps les Omeyyades d’al-Andalus de fonder un califat stable. Celui-ci, fondé en 929 sous Abd al-Rahman III et aboli en 1031, correspond à l’apogée d’al-Andalus, où Cordoue joue alors le rôle de capitale.

Cordoue et le califat omeyyade (929-1031)

Colonie romaine pendant l’Antiquité, Cordoue est, entre le 6e et le 8e siècle apr. J.-C., dominée par les Wisigoths. Située le long du fleuve Guadalquivir, la ville est alors une petite capitale régionale. Siège du gouvernement des Omeyyades, Cordoue atteint son apogée au moment du califat (929-1031). Parallèlement aux agrandissements notables de la mosquée, les nombreux chantiers sont le signe de prospérité économique et de stabilité politique. Autour de la mosquée se constituent les infrastructures caractéristiques de la médina (ville) : palais et administrations, hammams (bains), souks (marchés) et fondouks (caravansérails).

Cordoue (Quturba en arabe), admirée par les voyageurs, rivalise avec Bagdad dès le I10e siècle et devient la plus grande ville de l’Europe occidentale. Centre politique, économique et militaire, elle est aussi un foyer culturel rayonnant sur tout le bassin méditerranéen.

La capitale des lettres et des sciences

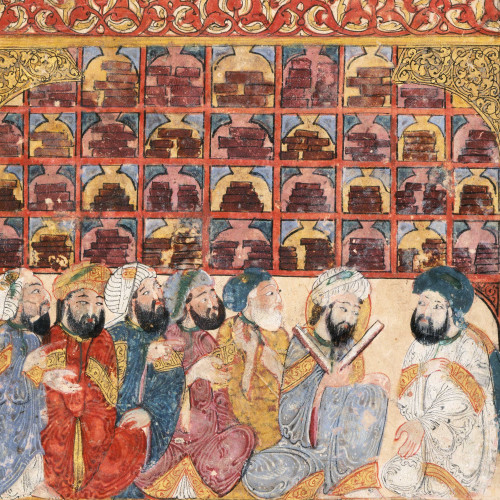

Al-Harit retrouve Abu Zayd dans une bibliothèque de Bassora

Les Abbassides constituent la seconde dynastie de califes de l’Islam, après les Omeyyades. Leurs souverains descendent d’al’ Abbâs, l’oncle du prophète Mahomet, et règnent de 749 à 1258. En 762, le calife abbasside Al-Mansur fonde Bagdad dans l’Irak actuel. Cette ville puissante et raffinée règne sur tout l’Orient et devient la capitale du monde arabe avant sa destruction par les Mongols en 1258.

En 786, le calife Haroun al-Rachid, personnage que l’on retrouve dans les Mille et Une Nuits, y fait construire une bibliothèque qui conserve et traduit les œuvres des auteurs grecs de l’Antiquité. Il se veut aussi protecteur des scientifiques et des intellectuels. Son règne correspond à un essor sans précédent de l’Empire arabe, aussi bien du point de vue politique que commercial et intellectuel.

© BnF

© BnF

Au 10e siècle, alors que Cordoue commence à devenir un centre culturel autonome à l’intérieur du monde musulman, le calife omeyyade d’Espagne al-Hakam II constitue une bibliothèque riche, dit-on, de 400 000 volumes (il faut sans doute entendre “un grand nombre”). Il dépense beaucoup d’argent pour acquérir des livres dans les pays où il a implanté des libraires-correspondants. Il installe à son service de nombreux libraires-copistes et relieurs et fait rédiger des livres dans les domaines les plus divers. À sa mort, les ouvrages philosophiques et astrologiques de la bibliothèque furent détruits sur l’ordre d’al-Mansûr ibn Abi’Amir, qui entendait fonder sa légitimité sur le respect de la loi religieuse. Seules seront épargnées la médecine et les mathématiques.

L’une des forces de Cordoue est de tirer parti de la multiplicité des cultures qui y sont en présence. Deux de ses penseurs les plus célèbres sont l’un musulman, l’autre juif.

Ibn Rushd, dit Averroès, naît à Cordoue au début du 12e siècle. Il est à la fois médecin, philosophe et juriste. Sa réflexion, souvent controversée, confronte la philosophie grecque à la religion musulmane. Son influence dans les écoles occidentales au Moyen Âge sera très importante. Maimonide naît aussi à Cordoue, en 1135. Ce philosophe juif, spécialiste du judaïsme, est également médecin.

Une influence durable sur la culture de la péninsule Ibérique

Après la reconquista, guerre de reconquête de l’Espagne par les rois catholiques, les anciennes mosquées provinciales sont affectées au culte catholique. Mais elles témoignent toujours d’un art précieux et raffiné. Aux églises San Juan d’Alméria ou d’Almonaster la Real, on retrouve la trace du mihrab tandis que la mosquée Bab al-Mardum (construite en 999-1000, église San Cristo de la Luz à partir du 12e siècle) renvoie, par ses motifs d’arcs outrepassés en façade, son plan carré ou ses coupoles nervurées, au modèle de la Grande Mosquée de Cordoue.

La chute des Omeyyades en Espagne ne signifie pas l’arrêt brutal de la tradition artistique qui s’était instaurée depuis le 7e siècle. Sous domination chrétienne, la population musulmane, appelée mudéjare, peut au moins jusqu’au 15e siècle continuer à pratiquer l’islam. Les artistes, artisans et ouvriers mudéjars continuent à travailler sur les chantiers où ils perpétuent les techniques et les ornementations typiquement omeyyades : arcs outrepassés et polylobés, décors de stuc, arts de la céramique.

Cette période de tolérance s’achève avec la proclamation d’édits d’expulsion aux 16e et 17e siècles.