Reconnaître les styles

Dans la longue histoire de la menuiserie, ce n’est qu’après la Renaissance que les menuisiers chargés du bâtiment (portes, fenêtres…) se distinguent de ceux qui fabriquent les meubles, dont découlent les spécialisations d’ébénistes et de marqueteurs. Mais ces professionnels du bois continuent à maîtriser les mêmes techniques et à fabriquer meubles, panneaux ou lambris selon les goûts de leur époque.

En France, les styles du mobilier ou de décoration comme les lambris, les panneaux etc. portent traditionnellement le nom des rois ou des régimes politiques qui les ont vu naître. On les reconnaît à une allure générale, ou à des détails plus fins comme la nature des motifs, le bois employé, la technique mis en œuvre…

Ces styles suivent généralement de près l’évolution des styles architecturaux en vigueur à l’époque.

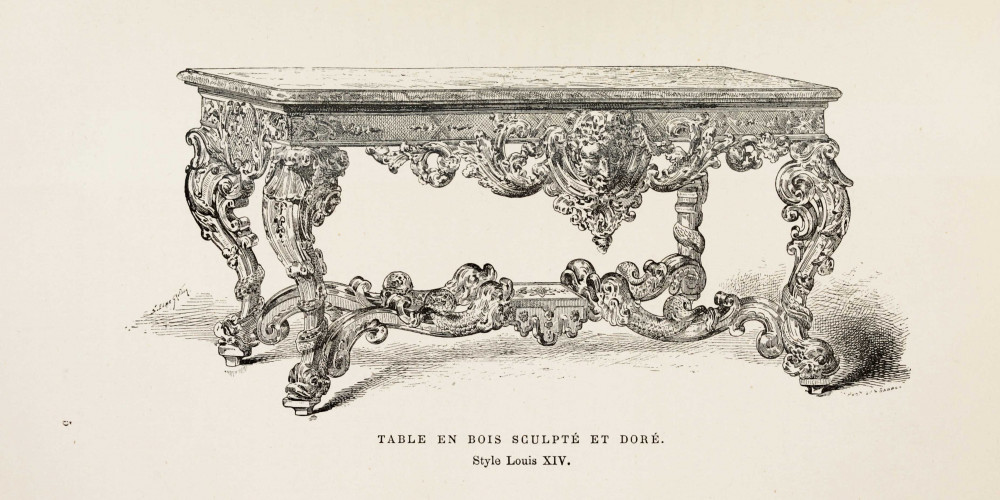

Le style Louis XIV (1661-1715)

Le bois employé est massif. À côté du chêne, toujours dominant, le sombre et onéreux bois d’ébène est très apprécié. Les ornements abandonnent la référence à l’architecture, mais puisent dans l’Antiquité pour exprimer l’héroïsme et le triomphe du Roi-Soleil : guirlandes, palmettes, fleurs de lys, trophées, têtes et pieds de lion…

Le goût pour le luxe s’affiche dans les matériaux de placage et de marqueterie : les artisans ont recours au cuivre, à l’écaille de tortue, à la nacre, l’or ou le bronze.

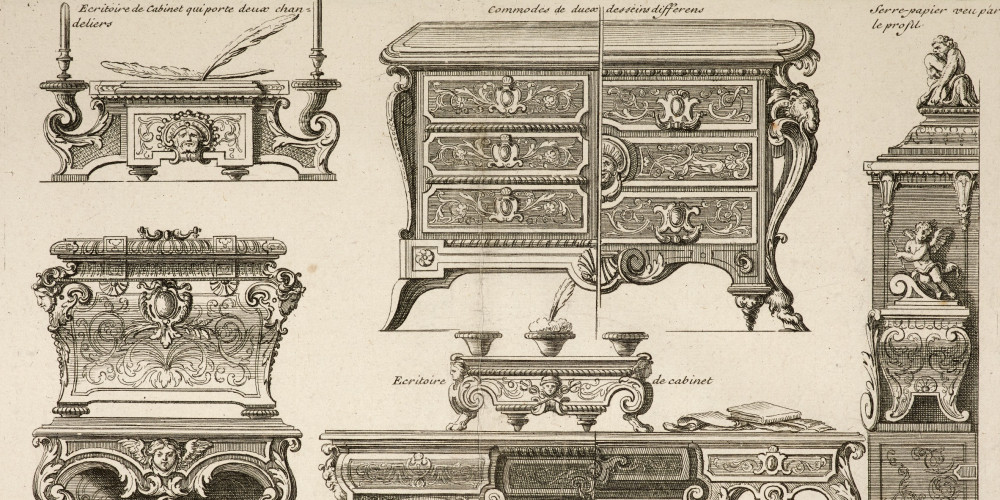

André-Charles Boulle et le style Louis XIV

Le nom d’André-Charles Boulle reste associé au règne de Louis XIV. Cet ébéniste qui manie aussi les arts du dessin et du métal porte à son sommet l’art de la marqueterie (décor réalisé à partir d’incrustations de pièces découpées de bois, nacre, écailles…), au point qu’on lui en attribue – à tort – l’invention.

Mots-clés

© BnF

André-Charles Boulle et le style Louis XIV

Le nom d’André-Charles Boulle reste associé au règne de Louis XIV. Cet ébéniste qui manie aussi les arts du dessin et du métal porte à son sommet l’art de la marqueterie (décor réalisé à partir d’incrustations de pièces découpées de bois, nacre, écailles…), au point qu’on lui en attribue – à tort – l’invention.

Mots-clés

© INHA

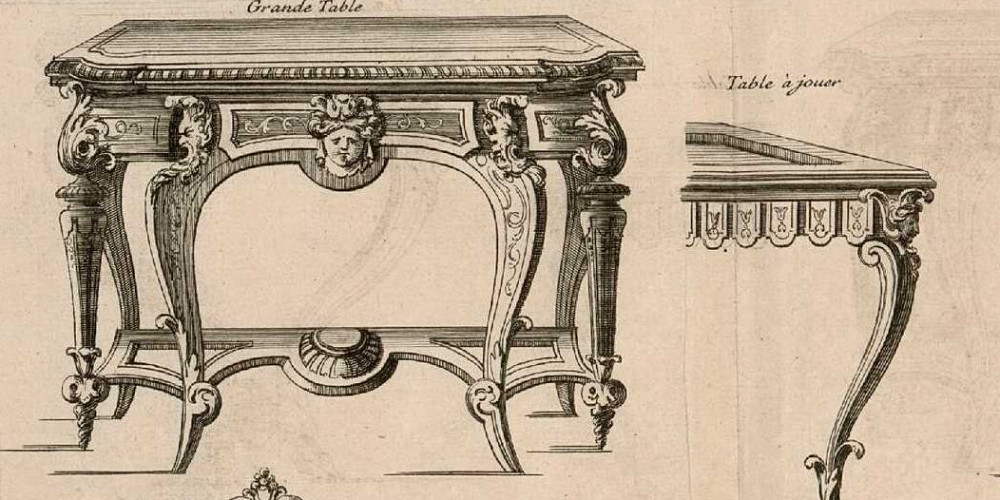

Le style Régence (1700-1730)

À la mort de Louis XIV, la cour est lassée du mobilier imposant qui porte le nom du roi. L’heure est à la convivialité et l’intimité : les petites pièces (boudoirs, salons, bibliothèques et cabinets de lecture) sont meublées avec des éléments de dimensions plus réduites.

Le style Régence se caractérise aussi par le recours à une iconographie plus légère, mettant en avant les thèmes de l’amour (angelots, masques féminins…), de l’exotisme et de la nature (plumes de paon…).

© Ville de Besançon

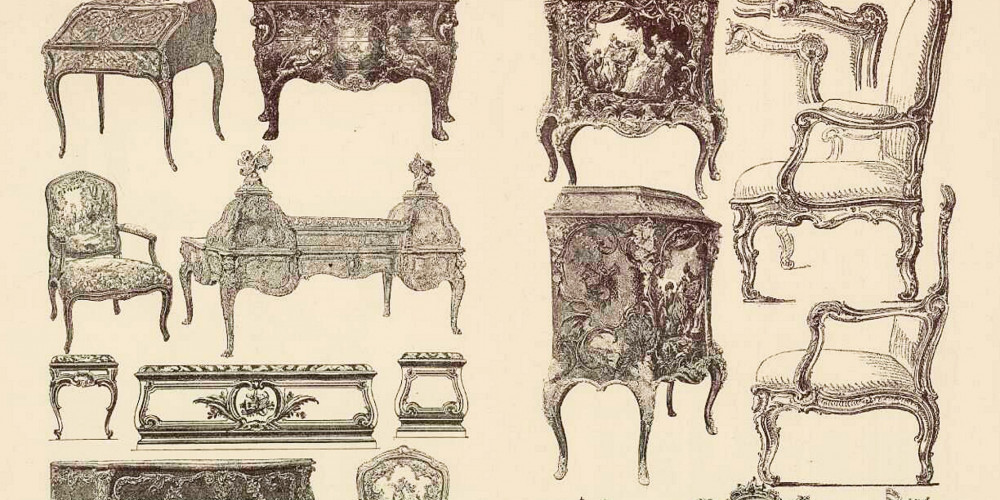

Le style Louis XV (1723-1750)

L’armature du mobilier est allégée au profit d’une décoration foisonnante, rehaussée de couleurs claires (vert d’eau, rose et bleu pâles…). On parle parfois de mobilier féminin, dans la mesure où les femmes de la cour jouent un rôle important dans la commande et l’orientation du goût. La symétrie n’est plus toujours respectée et les pieds des meubles, fins et galbés, prennent parfois la forme de pattes d’animaux.

Commode pour Louis XV

L’armature du mobilier est allégée au profit d’une décoration foisonnante, rehaussée de couleurs claires (vert d’eau, rose et bleu pâles…). On parle parfois de mobilier féminin, dans la mesure où les femmes de la cour jouent un rôle important dans la commande et l’orientation du goût. La symétrie n’est plus toujours respectée et les pieds des meubles, fins et galbés, prennent parfois la forme de pattes d’animaux.

Le style Louis XVI (1774-1785)

Ce parti pris ne tarde pas à provoquer une nouvelle réaction : dès la fin du règne de Louis XV et pendant celui de Louis XVI, on assiste à un retour au classicisme. Les meubles conservent une armature légère, mais se débarrassent des innombrables ornements et dorures des styles précédents.

Le boudoir de la reine

La simplicité et la sobriété du style Louis XV sont évidents dans cette pièce.

Médaillier en laque de Coromandel, dit "Médaillier Pellerin"

Le meuble est construit à partir de panneaux de laque rose sur lesquels sont collées des appliques de pierre de lard tendre, importées de Chine et qui composent des scènes historiées. De minces filets d’ébène rythment un espace encadré de bandeaux de marqueterie Boulle. Cette technique associe des plaques d’écaille de tortue appliquées sur un fond de bois peint en vermillon, à des éléments de cuivre découpés et gravés. Des bronzes dorés enrichissent l’ensemble du décor.

Le style Directoire (1795-1803)

Les récentes fouilles archéologiques de Pompéi et Herculanum remettent l’Antiquité au goût du jour. Les motifs architecturaux (colonnes, frontons…) sont de nouveau très employés mais aussi les motifs de frises grecques ou de masques du théâtre antiques, rappelant les fresques récemment découvertes dans les maisons des deux villes anéanties par le Vésuve en l’an 79.

L’Égypte antique, mise à la mode par la campagne d’Égypte de Bonaparte, apporte aussi ses ornements à ce style. Mais il n’est pas rare de trouver aussi des motifs révolutionnaires, comme le bonnet phrygien.

Desserte Directoire

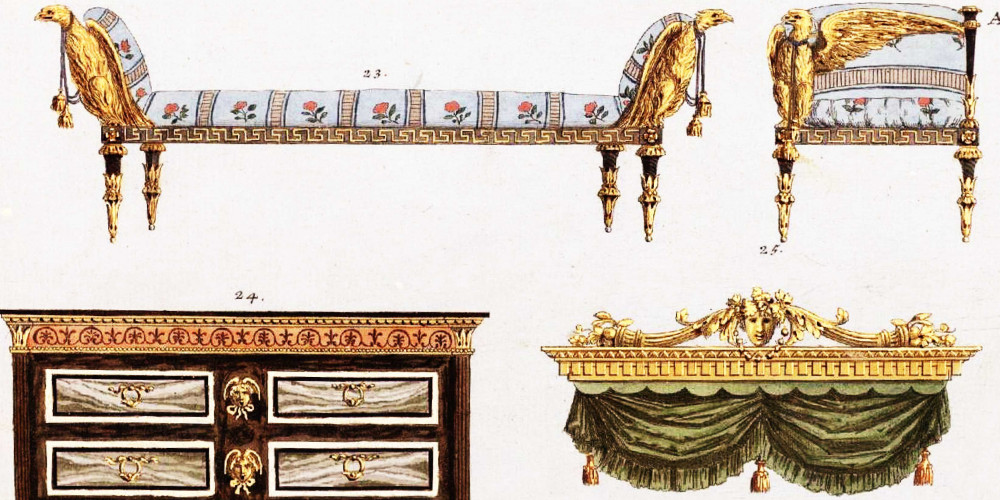

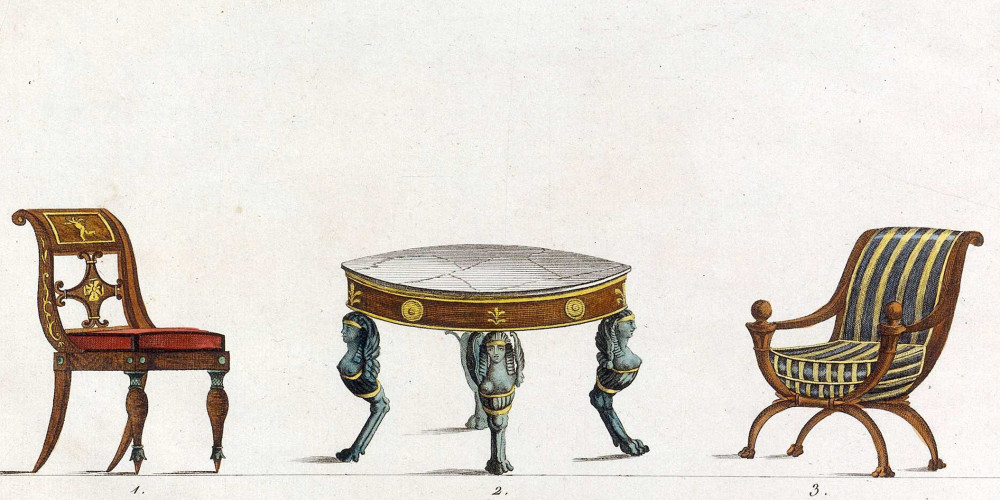

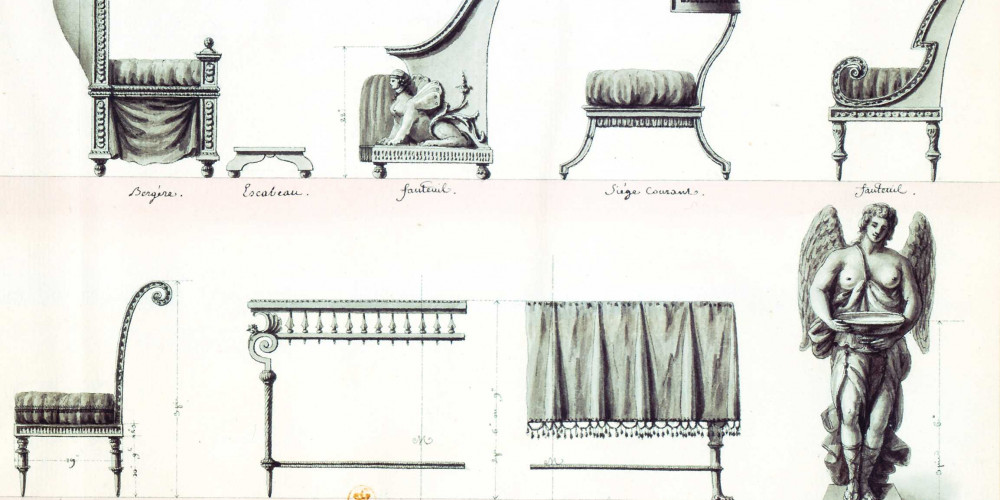

Le style Empire (1803-1821)

Ce style, qui prolonge le style Directoire, correspond aux années de règne de Napoléon Ier en tant qu’empereur (fin de l’Empire en 1815).

Les lignes sont sobres, voire sévères, avec peu de formes courbes. La symétrie est une règle qui ne souffre quasiment aucune exception.

La référence à l’Antiquité, notamment l’Antiquité égyptienne en référence à la campagne d’Égypte, se renforce encore par rapport au style Directoire, mais les sujets guerriers, destinés à glorifier l’empereur, prédominent.

Tous les symboles de l’Empire (aigle, abeilles, couronnes de laurier…) abondent, souvent sous forme de motifs de bronze appliqués.

Les pieds des tables, généralement rondes, peuvent être en forme de colonnes cannelées, ou même de figures complexes évoquant l’Antiquité.

Mots-clés

© BnF

Le style Empire (1803-1821)

Les lignes sont sobres, voire sévères, avec peu de formes courbes. La symétrie est une règle qui ne souffre quasiment aucune exception.

La référence à l’Antiquité, notamment l’Antiquité égyptienne en référence à la campagne d’Égypte, se renforce encore par rapport au style Directoire, mais les sujets guerriers, destinés à glorifier l’empereur, prédominent.

Tous les symboles de l’Empire (aigle, abeilles, couronnes de laurier…) abondent, souvent sous forme de motifs de bronze appliqués.

Les pieds des tables, généralement rondes, peuvent être en forme de colonnes cannelées, ou même de figures complexes évoquant l’Antiquité.

Le style Empire (1803-1821)

Le style Empire demeure en vigueur sous le règne de Louis XVIII (1814-1824) et en partie sous celui de Charles X (1824-1830).

Les années suivantes (règne de Louis Philippe puis Second Empire de Napoléon III) voient moins l’émergence d’un style spécifique qu’une fusion éclectique de styles existants. Ainsi, les salons bourgeois du Second Empire sont-ils généralement meublés dans le style Louis XV.

Mots-clés

© BnF

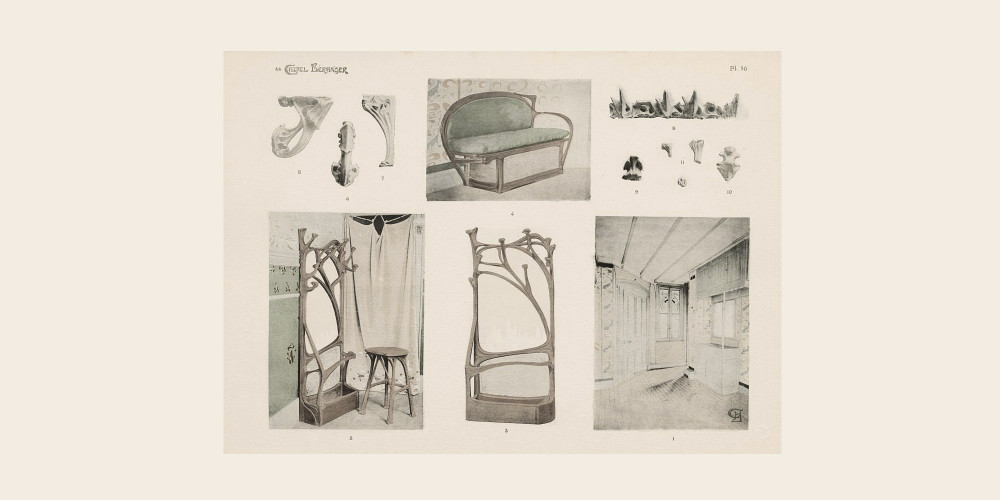

Le style Art nouveau (1895-1905)

Loin de ne s’appliquer qu’au mobilier, l’Art nouveau est un mouvement européen qui touche aussi l’architecture et les arts décoratifs.

Les architectes, menuisiers ou ferronniers s’inspirent de la nature : les lignes courbes règnent, rejetant les lignes droites et la symétrie.

L’Art nouveau se veut un art total. Un architecte comme Victor Horta dessine les meubles de sa maison, et jusqu’aux moindres détails décoratifs comme les moulures ou les boutons de porte.

Mots-clés

© ETH-Bibliothek Zürich, e-rara. ch

Le mobilier Art Nouveau

Mais ces meubles complexes restent difficiles à produire industriellement, ce qui en limitera la diffusion auprès d’un large public, et accélérera la disparition de ce style avant même la Première Guerre mondiale.

Un style ou des styles ?

Ce piano est exécuté par les facteurs de piano Mangeot, et décoré par Auguste Majorelle. Il est présenté à l’Exposition universelle de Paris en 1878. Les pieds en forme de tête de chien (carlin) sont d’inspiration chinoise. La caisse du piano évoque aussi l’Extrême-Orient.

Le porte-partition mêlant volutes et motifs végétaux pourrait rappeler le style rocaille, ou préfigurer les spirales de l’Art nouveau, dont Majorelle sera l’un des représentants. Ce piano est tout à fait représentatif de l’éclectisme historique qui règne dans les arts décoratifs au XIXe siècle.

- Direction éditoriale

Françoise Juhel, Éditions multimédias, BnF

Édition

Nathalie Ryser, Pierre-Emmanuel Jouanneau, Éditions multimédias, BnF

Conception graphique, développement et assistance technique

DES SIGNES, le studio Muchir et Desclouds, www.des-signes.fr

Sylvain Zorninger (chef de projet), Cécile Adam (développement) et Franklin Desclouds (direction artistique)

Traitement iconographique

Gisèle Nedjar, Éditions multimédias, BnF

Fichiers numériques réalisés par le département Reproduction de la BnF

© Bibliothèque nationale de France, 2014

Tous droits réservés