Histoire de la bibliothèque

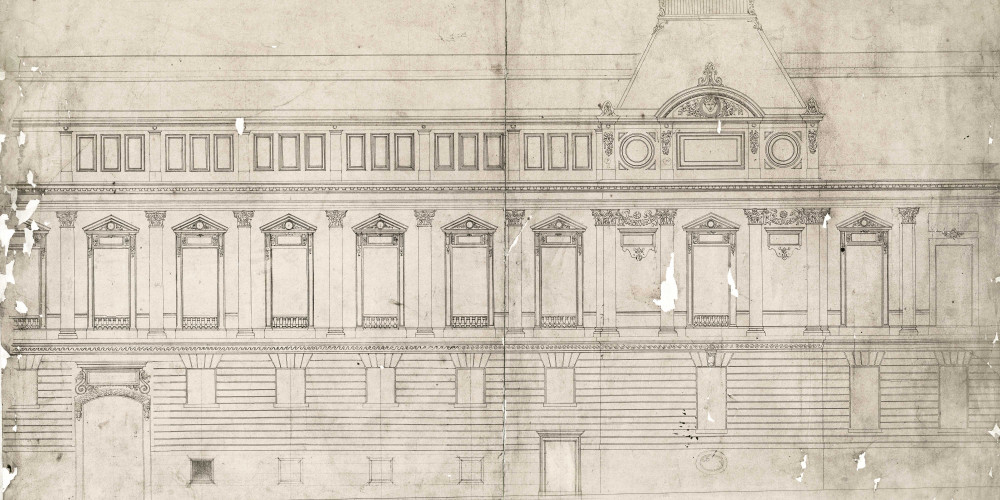

Bibliothèque impériale, aile Richelieu, partie adjacente à la cour d’honneur

La bibliothèque manque d’espace

Au début du 19e siècle, les confiscations révolutionnaires ont enrichi de façon spectaculaire les collections de la Bibliothèque nationale, mais rien n’a été prévu pour exploiter cette soudaine richesse : ni les hommes, ni les bâtiments, ni les moyens financiers.

La Bibliothèque impériale conserve alors plus de deux millions de volumes et doit tenir compte de la croissance exponentielle que connaît la production imprimée tout au long du siècle. Certes le dépôt légal n’est pas très efficace, mais ses carences sont compensées par l’envolée de la production dans la deuxième moitié du siècle. Rue de Richelieu, les bâtiments menacent de tomber en ruine : installée dans un palais Mazarin vieilli, hétéroclite et un peu délabré, la Bibliothèque dépare l’élégant quartier de la nouvelle Bourse.

Une commission est créée fin 1857, animée par Mérimée. Le rapport de la commission Mérimée deviendra en quelque sorte le programme du projet confié à l’architecte Henri Labrouste.

L’intervention de Labrouste

Labrouste tranche dans le vif, il rase et il bâtit. Il n’aménage pas, ne restaure pas.

À peine nommé architecte de la Bibliothèque impériale en 1854, il détruit la galerie construite par Visconti et l’hôtel de Chevry. Il réhabilite l’hôtel Tubeuf, puis élève deux galeries perpendiculaires qui se rejoignent au carrefour des deux rues par la rotonde Voltaire. Il épargne les galeries peintes, qu’il fait restaurer.

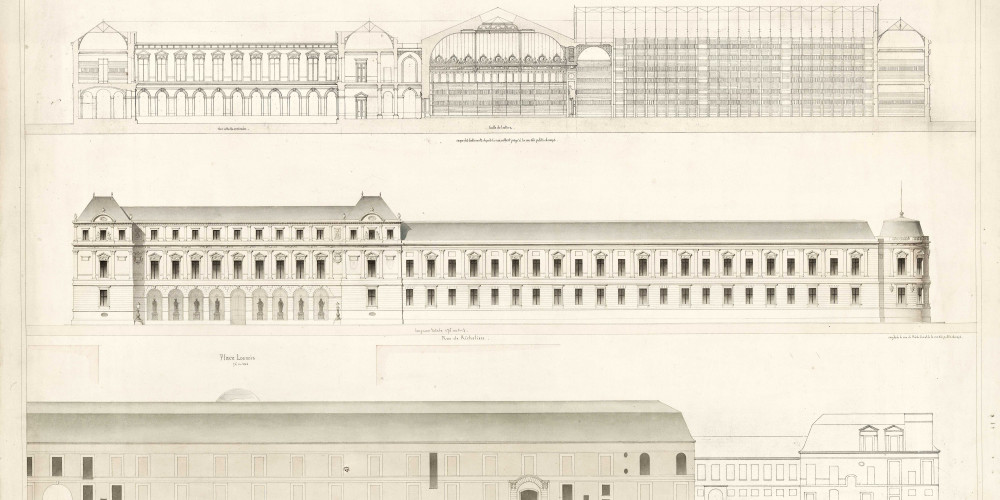

Labrouste projette la nouvelle salle de lecture des Imprimés en couvrant une partie de l’ancienne cour. Son premier projet, étudié en avril 1859, est assez semblable à celui que nous connaissons, sinon sur un point essentiel, la couverture de la salle de travail : le vitrage plat, en fer et en verre, ne prendra que plus tard la forme actuelle des célèbres coupoles. La séparation entre la salle et les magasins est horizontale : un seul niveau pour la salle, mais cinq pour les magasins – il n’était pas possible d’en prévoir plus, en l’absence de tout éclairage artificiel. La circulation des ouvrages se fait dans un espace professionnel, et débouche dans l’hémicycle, entre les magasins et la salle.

Pour Labrouste, le bâtiment n’est pas un objet en soi, il doit se soumettre à sa fonction.

Labrouste a tout dessiné, les plans et les façades bien sûr, mais aussi les détails de la charpente, les poêles et les encriers en passant par les détails de décoration et l’ensemble du mobilier. Il a travaillé personnellement avec tous les artisans, maçons, fondeurs, menuisiers, parfois non sans difficultés – certains préfèrent se retirer du chantier plutôt que de subir les exigences de l’architecte.

La fin des travaux est moins inspirée : la façade sur le square Louvois, qui remplace la grande galerie de l’hôtel de Nevers, ne fait pas l’unanimité. Labrouste la voulait ouverte par des arches sur le square, l’administrateur s’y oppose pour des raisons de sécurité ; le mur plein renforce le caractère austère du bâtiment.

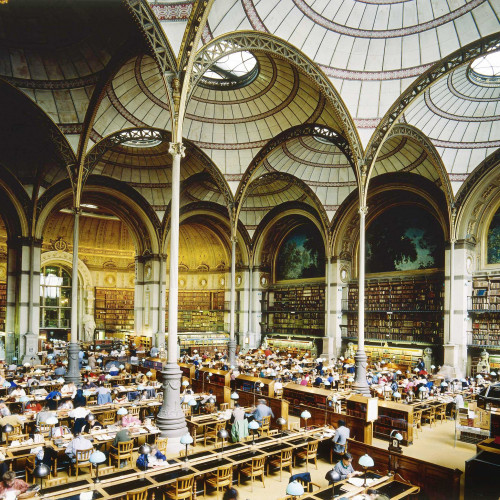

La salle Labrouste de la Bibliothèque nationale

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le fonctionnement de la salle

Quelques jours avant l’ouverture, Henri Cozic, dans l’Illustration, décrit en détail le fonctionnement de la bibliothèque. Le lecteur doit d’abord se faire inscrire. Puis il remplit un bulletin de demande, qu’il remet au conservateur. Le bulletin est alors envoyé à l’endroit où est rangé le livre. Un timbre avertit l’employé de l’arrivée de la demande. Les livres “partent dans une boîte voyageant sur un chemin de fer souterrain et qui vient aboutir derrière le bureau des conservateurs de la grande salle publique. Un monte-charge s’en empare pour les remettre aux mains de l’employé, qui […] se tient prêt à le recevoir et à distribuer à chaque lecteur le livre porté sur son bulletin de demande”. Le système, toutefois, n’est pas encore parfait à l’ouverture, et nécessite encore quelques aménagements : “Les signaux bruissent violemment dans l’intérieur du magasin, le wagon des livres fait un bruit d’enfer dans son tunnel.”

La salle offre 360 places de lecture. Parmi les nombreux lecteurs qui hanteront ces lieux, les écrivains ont été particulièrement sensibles à l’atmosphère de cette salle de travail, souvent évoquée dans la littérature. Julien Cain, administrateur général de 1930 à 1964, lance un vaste programme de travaux, confié à l’architecte Michel Roux-Spitz, qui, entre autres, ouvrira aux Imprimés, une salle des Catalogues et une salle spécifique pour la Réserve.

Quand les métiers de la bibliothèque et ceux du bâtiment se rencontrent

Matériaux de base de la construction, l’acier et le béton sont tout à la fois absents et présents au regard du visiteur. Lors des travaux préparatoires du chantier entre 1990 et 1991, après le creusement du terrain longeant le quai François Mauriac, le premier acte de construction de la Bibliothèque fut la réalisation d’une paroi moulée de béton pour isoler et affermir le bâtiment. Disposition habituelle des grands chantiers réalisés par creusement, la paroi moulée révèle dès l’abord une dimension de l’édifice et la place qu’y tient le béton : 1 300 m de périmètre sur 28 m de hauteur.

Durant la période de construction du gros œuvre, de 1992 à 1993, le béton, coulé dans son armature métallique ou rapporté par panneau, a constitué le matériau unique, la force brute d’où émergeaient les formes simples et la composition répétée de la bibliothèque, selon 33 trames qui dans chaque grand côté du quadrilatère organisent les salles de lecture. 2000 m2 de plancher étaient alors réalisés chaque jour tandis que les tours s’édifiaient à raison d’un étage tous les quatre jours, comportant un plateau de 1 100 m2. Au terme de l’entreprise les surfaces globales atteignent 350 000 m2 pour 200 000 m2 de surfaces utiles.

Au total 170 000 m3 de béton armé auront été nécessaires, à raison de 1000 m3 par jour. De ce béton de très haute qualité qui constitue la chair même de la Bibliothèque, il ne reste au regard du visiteur ou du lecteur que la part que l’architecte a laissée libre, dans son essai de synthèse des matériaux primaires. Au cœur des accueils et des espaces de lecture, le béton prend aujourd’hui toute sa part dans les aménagements intérieurs de la Bibliothèque.

Le déménagement

Trop à l’étroit dans ses murs depuis un quart de siècle, du fait de l’accroissement de plus en plus rapide de ses collections et tout particulièrement du développement de l’édition imprimée, la bibliothèque éprouve des difficultés à remplir ses missions.

En 1988 est décidée la création d’un bâtiment nouveau dans le 13e arrondissement, sur le site de Tolbiac.

Après divers débats, il est décidé d’y transférer l’ensemble des livres imprimés, des périodiques et des documents audiovisuels, tandis que seraient redéployés sur le site de Richelieu les départements dits "spécialisés" : Arts du spectacle, Cartes et plans, Estampes et photographie, Manuscrits (divisions occidentale et orientale), Monnaies, médailles et antiques, ainsi que la Musique, située square Louvois.

Le déménagement des collections de livres imprimés de Richelieu à Tolbiac est une opération exceptionnelle par son envergure et par les contraintes imposées. L’opération s’est en effet effectuée dans le respect de trois impératifs : sécurité et sûreté pour garantir l’intégrité des collections ; cadences d’exécution minimales pour garantir les délais ; procédures de mise en œuvre permettant la continuité de communication aux lecteurs (grâce à un système de navettes quotidiennes entre les deux sites). Afin de perturber le moins possible la consultation des documents par les chercheurs, c’est la fréquence de communication qui a déterminé l’ordre du déménagement. Le déménagement des collections du site Richelieu a débuté le 16 mars 1998 et s’est achevé début 1999, conformément au calendrier prévu.

Pour maîtriser l’opération, il a fallu subdiviser les collections en lots homogènes. Ces lots ont ensuite été subdivisés en colis manipulables contenant entre 2 et 5 m linéaires de documents selon leur format, soit plus de 40 000 colis. Chaque colis tient dans un caisson, véritable armoire roulante à deux portes en bois brun, conçue pour résister aux chocs et au feu. Ces caissons scellés ont été transportés dans des camions maintenus à température et hygrométrie constantes et banalisés pour passer inaperçus.