La construction du réseau ferré

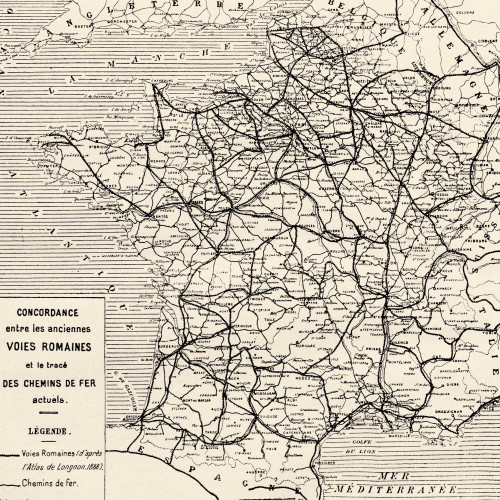

Concordance entre les anciennes voies romaines et le tracé des nouveaux chemins de fer au 19e siècle

En France, la première ligne de chemin de fer voit le jour en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux. En 1833, le plan Legrand prévoit la construction de lignes de chemin de fer en étoile à partir de Paris. Les nouvelles lignes adoptent souvent le tracé des voies romaines et suivent le tracé des vallées, évitant ainsi les pentes les plus raides que les premières locomotives n’auraient pu gravir.

© BnF

© BnF

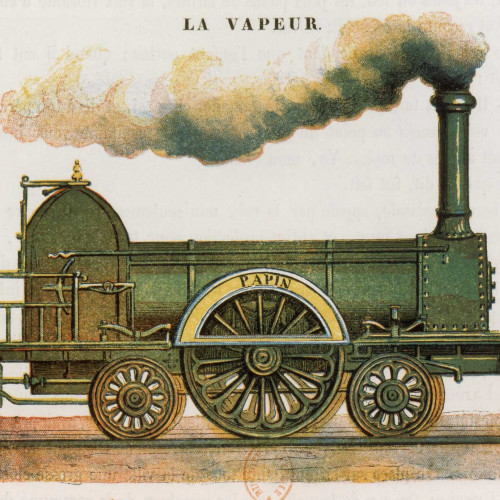

À partir de la fin du 18e siècle, la première révolution industrielle occasionne un changement profond des modes de production et de transport. Ce phénomène est lié au développement de la machine à vapeur, qui actionne les machines dans l’industrie (notamment textile), mais aussi dans les transports avec la locomotive à vapeur.

En France, la première ligne de chemin de fer voit le jour en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux. En 1833, le plan Legrand prévoit la construction de lignes de chemin de fer en étoile à partir de Paris. Les nouvelles lignes adoptent souvent le tracé des voies romaines et suivent le tracé des vallées, évitant ainsi les pentes les plus raides que les premières locomotives n’auraient pu gravir.

En quinze ans, de 1827 à 1842, on construit 569 km de lignes ferroviaires en France. Mais l’essentiel des travaux sera réalisé en 30 ans entre 1840 et 1870. Au-delà de la voie ferrée, il faut également construire des tunnels, des passerelles, des ponts et des viaducs pour enjamber les reliefs les plus accidentés.

Première locomotive à vapeur

Il s’agit de l’adaptation au chemin de fer d’une machine à vapeur prévue pour la route : le fardier de Cugnot (1771). Mais Trevithick apporte une amélioration importante : le moteur de la locomotive fonctionne grâce à la force de la haute pression. Bien que rudimentaire, elle est relativement puissante : elle permet de remorquer 10 tonnes de fer à la vitesse de 8 km par heure.

La locomotive moderne qui sera utilisée par la suite est l’œuvre de George et Robert Stephenson (la Fusée ou Rocket en anglais) et date de 1829. Mais l’idée de monter une machine à vapeur sur des rails reste celle de Trevithick.

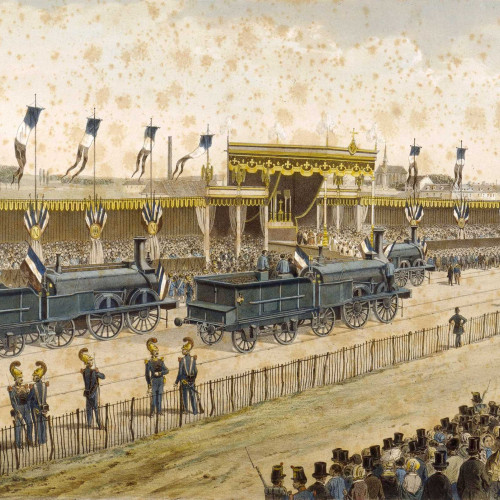

Première ligne de chemin de fer en France

En 1833, avec le plan Legrand, un projet national de chemin de fer est développé. Il prévoit la construction de lignes de chemin de fer "en étoile" à partir de Paris. Ce plan accentue l’importance de la capitale dans la vie économique et sociale du pays. Les lignes de chemin de fer qui forment cette étoile sont : Paris-Lille, Paris-Strasbourg, Paris-Le Havre, Paris-Lyon-Marseille et Paris-Bordeaux-Hendaye.

Le tracé actuel reste l’héritier de cette étoile.

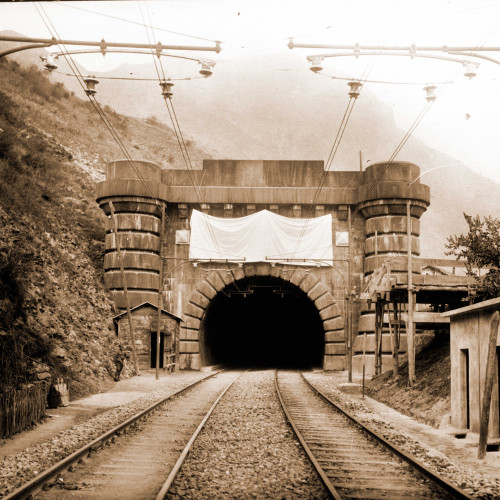

Des ouvrages d’art de grande ampleur

Deux de ces ouvrages d’art marquent particulièrement les esprits.

En 1871 est inauguré le tunnel du Mont-Cenis, tunnel ferroviaire de 12 km de long qui passe sous les Alpes et dont les travaux ont débuté en 1857. Les travaux se font grâce à une toute nouvelle perforatrice à air comprimé, mais aussi à grand renforts d’explosifs pour fragmenter les roches les plus dures, tandis que la voie ferrée est construite au fur et à mesure du percement. En 1870, la rencontre des deux équipes italiennes et françaises qui avaient débuté les travaux chacune de leur côté constitue un véritable événement.

En 1884, l’ingénieur Gustave Eiffel termine le viaduc de Garabit. C’est au moment de sa construction le plus grand ouvrage d’art métallique au monde. Véritable défi architectural, le viaduc s’élève à une hauteur de 122 m au-dessus d’une vallée étroite, sur une longueur de 564 m. Sa construction dure 4 ans, et permet à l’architecte de mettre au point et perfectionner les techniques qu’il utilisera ensuite pour la tour Eiffel.

Le tunnel ferroviaire du Mont Cenis

En 1871 est inauguré le tunnel du Mont-Cenis, tunnel ferroviaire de 12 km de long qui passe sous les Alpes et dont les travaux ont débuté en 1857. Les travaux se font grâce à une toute nouvelle perforatrice à air comprimé, mais aussi à grand renforts d’explosifs pour fragmenter les roches les plus dures, tandis que la voie ferrée est construite au fur et à mesure du percement. En 1870, la rencontre des deux équipes italiennes et françaises qui avaient débuté les travaux chacune de leur côté constitue un véritable événement.

© BnF

© BnF

La gare d’Orsay, vue générale du hall, 1900

L’architecte choisit de masquer les structures métalliques par une façade en pierre qui s’appuie sur elles. Mais à l’intérieur, les nouvelles techniques s’imposent : des plans inclinés et des monte-charges favorisent le transport des bagages, des ascenseurs sont à la disposition des voyageurs…

La construction de la gare d’Orsay nécessite 12 000 tonnes d’acier (contre 7300 tonnes pour la tour Eiffel).

La construction de gares

Le grand chantier ferroviaire s’accompagne de la création de grandes compagnies de chemin de fer, qui construisent des gares monumentales, à même d’accueillir des voyageurs de plus en plus nombreux.

En 1897, la Compagnie des Chemins de fer d’Orléans projette de faire construire une gare en plein cœur de Paris, la future gare d’Orsay. Les contraintes liées au quartier très bourgeois et proche du Louvre obligent à intégrer la gare dans la ville. L’architecte choisit de masquer les structures métalliques par une façade en pierre qui s’appuie sur elles.

D’autres gares plus anciennes sont transformées de fond en comble, comme la gare Saint Lazare agrandie en 1851 et qui a aussi recours à toutes les innovations de l’architecture de fer.

En 1946, dans l’immédiate après-guerre, la SNCF lance cinq plans successifs destinés à la reconstruction et la modernisation du réseau. Le transport ferroviaire est considéré comme prioritaire pour le développement économique.