Focus

L’exploration du Pacifique au 18e siècle

Après les grandes découvertes de la fin du 15e siècle et du 16e siècle, l’exploration du monde se poursuit au 18e siècle, et se concentre sur le Pacifique qui reste en partie méconnu. Les navigateurs britanniques et français sillonnent cet océan en quête de nouvelles terres et de nouvelles ressources pour le commerce. Trois navigateurs qui ont marqué cette histoire :

Bougainville. En 1766, Bougainville embarque avec un cartographe, un astronome et le naturaliste Commerson pour le premier voyage scientifique français autour du monde. Terminé en 1769 après une abominable traversée du Pacifique, ce voyage laisse entier le mystère des terres australes. Mais grâce à lui, la France découvre Tahiti.

James Cook. Lors de sa première expédition (1769-1770), l’Anglais Cook établit une carte très précise de la Nouvelle-Zélande et explore la côte orientale de l’Australie, où il découvre de nouvelles espèces, dont le kangourou. Lors d’un deuxième voyage (1772-1775), il descend au-delà du cercle polaire, jusqu’aux glaces du continent Antarctique. Son troisième voyage lui sera fatal : Cook est tué au cours d’un combat avec les Polynésiens des îles Sandwich (Hawaï) qu’il avait découvertes quelque temps auparavant.

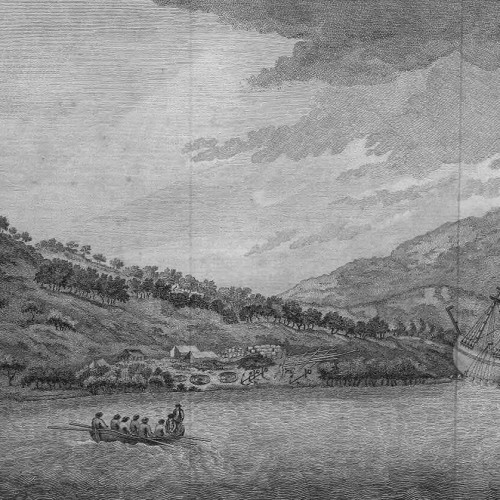

Les voyages de Cook

Lors de sa première expédition (1769-1770), l’Anglais James Cook (1728-1779) établit une carte très précise de la Nouvelle-Zélande et explore la côte orientale de l’Australie, où il découvre de nouvelles espèces, dont le kangourou. Lors d’un deuxième voyage (1772-1775), il descend au-delà du cercle polaire, jusqu’aux glaces du continent Antarctique, mettant définitivement un terme au mythe d’une riche Terre australe. L’une des conséquences des voyages de Cook fut l’installation, par l’Angleterre, d’un lieu de déportation en Australie. Privée de ses colonies américaines, elle avait songé à transporter ses convicts à Gibraltar ou en Afrique occidentale, mais les rapports de Cook présentaient Botany Bay comme un site accueillant, un paradis selon les naturalistes, qui n’avaient pas vu les immenses marécages tout proches. Six vaisseaux contenant 750 prisonniers y furent donc transférés en 1788. Ils y rencontrèrent le Français Jean-François de Galaup de La Pérouse et son équipage. Ils furent aussi les derniers à voir l’explorateur vivant.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

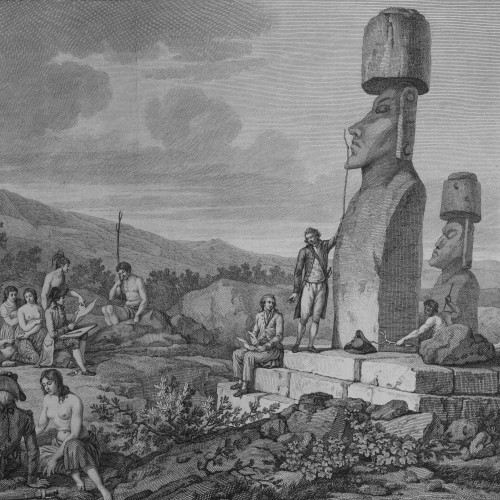

L’île de Pâques dans l'Atlas du voyage de La Pérouse

C’est à Pâques, en avril 1786, que les deux navires de La Pérouse, L’Astrolabe et La Boussole, abordent l’île de Pâques, d’où son nom. Pour le grand navigateur, la découverte de nouveaux territoires est aussi importante que celle d’autres peuples. Cette estampe en rend compte : tandis que les colossales statues de l’île de Pâques accaparent l’attention du peintre et de l’ingénieur de l’expédition La Pérouse, des insulaires subtilisent un mouchoir ou un chapeau.

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

La Pérouse. Commanditée par Louis XVI, l’expédition de La Pérouse (1785-1788) devait établir des comptoirs en Alaska, créer un commerce avec la Chine et compléter les connaissances scientifiques en embarquant savants et dessinateurs. Ils ne reviendront jamais. Parti à leur recherche en 1791, Entrecasteaux passe près de l’île de Vanikoro mais sans débarquer. C’est en 1825 que Dumont d’Urville trouve des vestiges du naufrage, sans doute provoqué par un cyclone, près de la côte de Vanikoro. Des survivants ont débarqué sur l’île. Mais aujourd’hui encore, le mystère perdure.