La ville au Moyen Âge

Maisons médiévales en planches ou en pierre

Le réseau urbain de l’Antiquité a été préservé par l’organisation de l’Église médiévale : les évêques résident dans les cités. Celles-ci jouent également un rôle politique et militaire. Entourées de remparts dès le 4e siècle, les villes constituent des lieux de sécurité, qui invitent à les rejoindre pour y vivre en paix, surtout en temps d’invasion ou de guerre.

La fin du 10e siècle connaît une phase de relance de l’urbanisation, qui répond à une autre motivation. Des villes ou des bourgs naissent, souvent à la suite d’une initiative seigneuriale, pour répondre à la croissance agricole et artisanale et à la nécessité de vendre les surplus de production dans des lieux de marchés protégés par la présence d’un château, nouveau centre de pouvoir, et par un mur d’enceinte.

À partir des 11e-13e siècles, des privilèges et des franchises sont accordés aux habitants des villes, donnant naissance à un adage : "L’air de la ville rend libre." Comme la ville est entourée d’une enceinte, contre laquelle s’appuient d’ailleurs les maisons, les "bourgeois", habitants des villes ou bourgs, s’y sentent en sécurité.

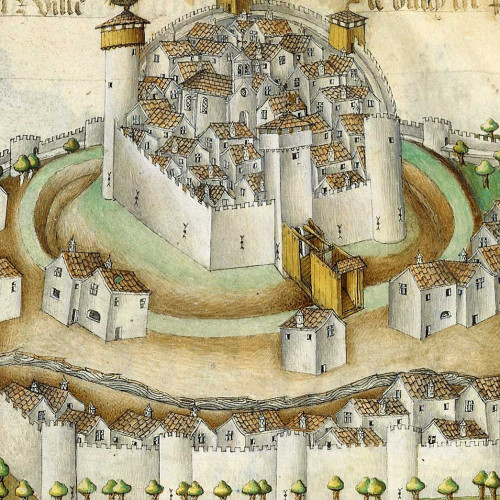

© Bibliothèque nationale de France

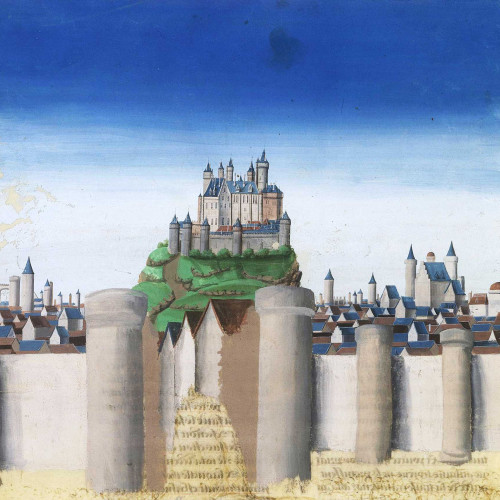

© Bibliothèque nationale de France

Le réseau urbain de l’Antiquité a été préservé par l’organisation de l’Église médiévale : les évêques résident dans les cités. Celles-ci jouent également un rôle politique et militaire. Entourées de remparts dès le 4e siècle, les villes constituent des lieux de sécurité, qui invitent à les rejoindre pour y vivre en paix, surtout en temps d’invasion ou de guerre.

Un lieu protégé

La fin du 10e siècle connaît une phase de relance de l’urbanisation, qui répond à une autre motivation. Des villes ou des bourgs naissent, souvent à la suite d’une initiative seigneuriale, pour répondre à la croissance agricole et artisanale et à la nécessité de vendre les surplus de production dans des lieux de marchés protégés par la présence d’un château, nouveau centre de pouvoir, et par un mur d’enceinte.

À partir des 11e - 13e siècles, des privilèges et des franchises sont accordés aux habitants des villes, donnant naissance à un adage : "L’air de la ville rend libre." Comme la ville est entourée d’une enceinte, contre laquelle s’appuient d’ailleurs les maisons, les "bourgeois", habitants des villes ou bourgs, s’y sentent en sécurité. Aux 13e - 15e siècles, la ville se définit par son rôle économique, qui appelle des types de maisons particuliers, les maisons de marchands. Dans les rues marchandes, les maisons, souvent étroites, donnent sur la rue par leur mur pignon et ont une boutique au rez-de-chaussée. Elles s’élèvent en hauteur pour l’habitation et disposent de caves sur un ou plusieurs niveaux pour le stockage des denrées vivrières, du vin et des marchandises. La place du marché et la halle, lieux privilégiés pour la construction des maisons de marchands, sont généralement situées à proximité de l’église ou de la cathédrale.

La ville prisonnière de son enceinte

Dans les agglomérations enfermées dans une enceinte, le tissu urbain est dense et serré. Par manque d’espaces libres en quantité suffisante, les marchés hebdomadaires et les foires doivent même se tenir dans les cimetières. Au 13e siècle, la ville déborde de sa muraille, et voit la création de "faubourgs".

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Maisons médiévales protégées par l’enceinte et le château

La fin du Xe siècle connaît une phase de relance de l’urbanisation, qui répond à une autre motivation. Des villes ou des bourgs naissent, souvent à la suite d’une initiative seigneuriale, pour répondre à la croissance agricole et artisanale et à la nécessité de vendre les surplus de production dans des lieux de marchés protégés par la présence d’un château, nouveau centre de pouvoir, et par un mur d’enceinte.

À partir des XIe-XIIIe siècles, des privilèges et des franchises sont accordés aux habitants des villes, donnant naissance à un adage : "L’air de la ville rend libre." Comme la ville est entourée d’une enceinte, contre laquelle s’appuient d’ailleurs les maisons, les "bourgeois", habitants des villes ou bourgs, s’y sentent en sécurité.

La variété des maisons

La variété des demeures urbaines est remarquable. Toutes les maisons de ville ne sont pas dédiées au commerce. Autour des cathédrales, dans les cités, les gens d’Église logent dans des maisons "canoniales" (maisons de chanoines) au cœur d’un quartier réservé protégé par une enceinte. Les marchands en déplacement louent des demeures à des collègues ou vont vivre à l’auberge, autre type très répandu d’habitation urbaine.

Les maisons de ville possèdent parfois des étables et des granges, car la vie urbaine se mélange avec la vie rurale. D’ailleurs, même des paysans vivent en ville : ceux qui ne disposent pas d’une terre à cultiver louent leur force de travail et vont cultiver les champs ou les vignes d’autrui en "banlieue". D’autres demeures, appelées "hôtels", sont construites pour la noblesse ; elles font couramment de six à douze pièces distribuées autour d’une cour centrale dotée d’un puits privatif.

D’autres encore ne sont que des immeubles de rapport, destinés à la location. C’est là que les jeunes travailleurs sans famille louent une pièce dépourvue de tout confort. Sans eau, sans cheminée pour faire chauffer leur nourriture, sans place pour stocker de la nourriture, ils sont obligés de prendre leurs repas ailleurs que chez eux, dans les innombrables auberges ou tavernes qui caractérisent aussi la ville.

Les plus anciennes maisons urbaines subsistant encore dans le paysage urbain, par exemple à Cluny ou à Provins, sont des édifices de pierre qui appartenaient aux élites : soit à des chanoines, soit à de riches marchands. Aux 12e - 13e siècles, elles sont ornées de sculptures et s’ouvrent largement à la lumière grâce à des rangées de fenêtres donnant sur la rue, à l’étage. Mais elles ne sont pas caractéristiques de la ville des 14e - 16e siècles, surtout construite en pans de bois. Cette dernière technique est adoptée dès le 13e siècle en Allemagne, à partir du 14e siècle en France et ailleurs dans l’Europe de l’Ouest.

La variété des maisons médiévales urbaines

Dans la ville médiévale, la variété des demeures urbaines est remarquable. Toutes les maisons de ville ne sont pas dédiées au commerce.

Autour des cathédrales, dans les cités, les gens d’Église logent dans des maisons "canoniales" (maisons de chanoines) au cœur d’un quartier réservé protégé par une enceinte. Les marchands en déplacement louent des demeures à des collègues ou vont vivre à l’auberge, autre type très répandu d’habitation urbaine. Les maisons de ville possèdent parfois des étables et des granges, car la vie urbaine se mélange avec la vie rurale. D’ailleurs, même des paysans vivent en ville : ceux qui ne disposent pas d’une terre à cultiver louent leur force de travail et vont cultiver les champs ou les vignes d’autrui en "banlieue". D’autres demeures, appelées "hôtels", sont construites pour la noblesse ; elles font couramment de six à douze pièces distribuées autour d’une cour centrale dotée d’un puits privatif. D’autres encore ne sont que des immeubles de rapport, destinés à la location. C’est là que les jeunes travailleurs sans famille louent une pièce dépourvue de tout confort. Sans eau, sans cheminée pour faire chauffer leur nourriture, sans place pour stocker de la nourriture, ils sont obligés de prendre leurs repas ailleurs que chez eux, dans les innombrables auberges ou tavernes qui caractérisent aussi la ville.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France