Focus

Construire en regardant la nature

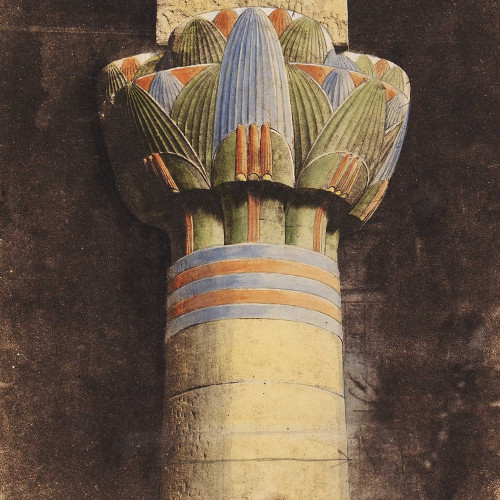

Chapiteau du temple égyptien de Philae

Né dans le nord de la France, ingénieur de formation, Prisse d’Avennes est un jeune homme impatient de découvrir le monde ; à vingt ans, en 1827, il débarque en Égypte comme ingénieur "consultant" pour le compte de Méhémet Ali, alors vice-roi d’Égypte, très désireux de moderniser son pays sur le modèle occidental.

Il va résider en Égypte pendant près de vingt ans. Il en adopte les coutumes, le costume et la langue et se passionne tant et tant pour son histoire qu’il décide finalement d’y consacrer sa vie. Lors de son deuxième voyage de 1858-1860, Prisse est accompagné d’un dessinateur, Willem de Famars Testas, et d’un photographe, Édouard Jarrot, dont les dessins et les photographies sont destinés au livre sur l’art en Égypte que Prisse compte publier à son retour.

Dès 1839, date officielle de l’invention de Daguerre, les voyageurs utilisent avec bonheur ce nouveau support. Au départ, en pleine fièvre "égyptomaniaque", ce sont surtout les monuments qui sont la cible des objectifs ; la photographie a donc essentiellement valeur de témoignage, même si certaines planches sont aujourd’hui considérées comme des œuvres d’art. Prisse quant à lui s’attache autant aux vestiges du passé qu’au pittoresque du présent et on trouve, dans ses cartons, pyramides, mosquées et scènes de rue "aquarellisées".

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

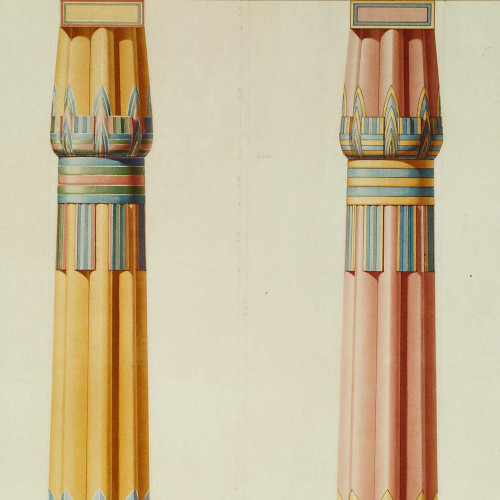

Colonnes à faisceau du temple de Karnak

Ainsi, le temple de Karnak compte 134 colonnes, ce qui est beaucoup plus qu’il n’en faudrait pour soutenir le toit, même s’il est fait de lourds linteaux de pierre : ce choix est destiné à donner l’illusion d’une véritable forêt de pierre, surmontée d’un plafond peint d’étoiles.

Les chapiteaux des colonnes centrales sont en forme de fleurs de papyrus ouvertes, tandis que celles des côtés sont fermées. Là encore, l’explication vient de la nature. Le centre du temple est éclairé par les claustras : les fleurs sont épanouies, alors que les bas-côtés sont laissés dans l’ombre : les fleurs y restent fermées. Les colonnes représentent la végétation qui renaît après la crue du Nil.

La civilisation égyptienne vit au rythme des crues du Nil qui traverse le pays. À chaque crue, le fleuve dépose sur les terres une boue fertile, le limon, qui assure des récoltes abondantes. Les constructeurs égyptiens gardent en permanence en tête ce lien avec la nature, et transposent dans la pierre le monde qui les entoure.

Ainsi, le temple de Karnak compte 134 colonnes, ce qui est beaucoup plus qu’il n’en faudrait pour soutenir le toit, même s’il est fait de lourds linteaux de pierre : ce choix est destiné à donner l’illusion d’une véritable forêt de pierre, surmontée d’un plafond peint d’étoiles.

Les chapiteaux des colonnes centrales de Karnak sont en forme de fleurs de papyrus ouvertes, tandis que celles des côtés sont fermées. Là encore, l’explication vient de la nature. Le centre du temple est éclairé par les claustras : les fleurs sont épanouies, alors que les bas-côtés sont laissés dans l’ombre : les fleurs y restent fermées. Les colonnes représentent la végétation qui renaît après la crue du Nil.

Les constructeurs égyptiens s’inspirent aussi de la fleur de lotus, représentée ouverte ou fermée, ou encore des palmes du palmier. Le fût de la colonne peut être lisse ou sculpté, pour évoquer le bouquet formé par les tiges de ces plantes.