Focus

Les ouvrages d’art vus par les artistes

La tour de Babel

Vers 1563, le peintre flamand Pieter Brueghel l’Ancien peint le chantier de la tour de Babel. L’édifice est situé dans un paysage flamand bien plus que mésopotamien. Il reprend, dans son mouvement en spirale, les représentations antérieures de la tour de Babel, mais rappelle aussi le Colisée de Rome, évocateur de la chute de l’Empire romain. L’axe légèrement oblique de la tour semble lui aussi annoncer le destin de l’édifice.

Dans sa représentation de la tour de Babel, Brueghel l’ancien montre une tour démesurée dans laquelle se nichent des centaines d’artisans minuscules, en plein travail. Avec cet édifice, les hommes voulaient atteindre le ciel, et ainsi égaler Dieu. Pour les punir, Dieu les fit alors parler dans des langues différentes, les empêchant de communiquer. La tour ne fut jamais terminée, mais la légende montre bien que pour bien construire, il faut pouvoir se parler !

Ce tableau demeure également un document exceptionnel sur le travail des artisans de l’époque : Brueghel montre en détail les différentes étapes du chantier, les machines, les matériaux et les hommes au travail.

© Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)

© Kunsthistorisches Museum, Vienne (Autriche)

La tour de Babel ou la démesure

Gigantesques voire démesurés, audacieux, souvent innovants, les ouvrages d’art sont un sujet de choix pour les artistes : ils figurent, comme décor ou sujet principal, sur de nombreux dessins, tableaux ou photographies.

Avec sa tour de Babel, Brueghel l’ancien peint un bâtiment démesuré dans lequel se nichent des centaines d’artisans en plein travail. Avec cet édifice, les hommes voulaient atteindre le ciel et ainsi égaler Dieu. Pour les punir, ce dernier les fit parler dans des langues différentes, les empêchant de communiquer. La tour ne fut jamais terminée, mais la légende montre que pour bien construire, il faut pouvoir se parler !

Les nécessaires destructions

Les travaux d’Haussmann entraînent la démolition de centaines de pâtés de maisons jugés insalubres. Ils sont remplacés par de larges avenues rectilignes bordés d’immeubles de pierre.

Le chaos d’un vaste chantier peut aussi attirer l’œil d’un photographe. Charles Marville prend pour sujets les trouées et les gravats du chantier haussmannien, avant que n’apparaissent les larges avenues et les alignements d’immeubles du nouveau Paris.

© Bibliothèque nationale de France

© Bibliothèque nationale de France

Le Paris d’Haussmann : le chantier comme sujet

Le chaos d’un vaste chantier peut aussi attirer l’œil d’un photographe. Charles Marville prend pour sujets les trouées et les gravats du chantier haussmannien, avant que n’apparaissent les larges avenues et les alignements d’immeubles du nouveau Paris.

Le Pont de l’Europe

Gustave Caillebotte, peintre du 19e siècle lié au groupe des impressionnistes, privilégie les sujets et les paysages urbains. Ici, c’est un nouveau pont, construit grâce à la technique récente de l’architecture de fer, qui intéresse le peintre : l’ouvrage impose sa silhouette moderne et structure le tableau grâce à ses lignes de fuite.

Jean-Manuel Salingue - Marque du domaine public

Jean-Manuel Salingue - Marque du domaine public

Le pont en métal, une silhouette nouvelle

Gustave Caillebotte, peintre du 19e siècle lié au groupe des impressionnistes, privilégie les sujets et les paysages urbains. Ici, c’est un nouveau pont, construit grâce à la technique récente de l’architecture de fer, qui intéresse le peintre : l’ouvrage impose sa silhouette moderne et structure le tableau grâce à ses lignes de fuite.

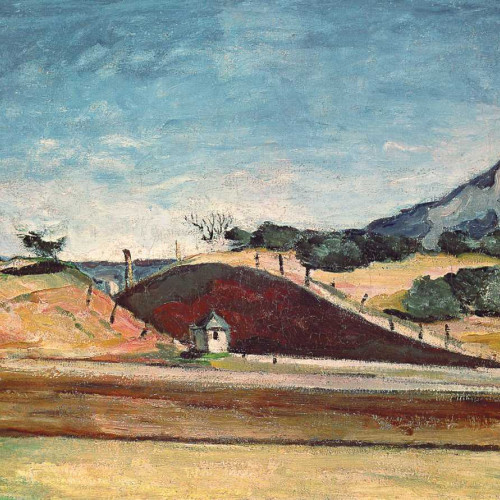

La Tranchée avec la montagne Sainte Victoire, de Paul Cézanne

En 1870, Paul Cézanne peint La Tranchée avec la montagne Sainte-Victoire. Il est alors peu connu pour son œuvre, seuls quelques jeunes peintres voient en lui un précurseur. Sa popularité se confirme seulement après sa mort.

Cézanne représente une tranchée creusée dans une colline, à l’occasion de la construction de la ligne de chemin de fer Aix-Rognac. Le sujet est surprenant pour l’époque : non pas un paysage naturel, mais un lieu transformé par la main de l’homme et les progrès de la technique. La tranchée est peinte d’un rouge sombre, ce qui la rend particulièrement présente, contrastant avec le vert de la végétation. À l’arrière fond apparaît pour la première fois la montagne Sainte-Victoire, d’un bleu très clair. Située près d’Aix-en-Provence, elle figurera dans plus de 40 peintures, et autant d’aquarelles de Cézanne.

Cette toile annonce une évolution dans l’œuvre du peintre, notamment au niveau des couleurs utilisées.

© Munich, Staatgemaldesammlungen.

© Munich, Staatgemaldesammlungen.

Un paysage transformé par l’homme

En 1870, Paul Cézanne peint La tranchée avec la montagne Sainte-Victoire. Le peintre représente une tranchée creusée dans une colline, à l’occasion de la construction de la ligne de chemin de fer Aix-Rognac. Le sujet est surprenant pour l’époque : il ne s’agit pas d’un paysage naturel, mais d’un lieu transformé par la main de l’homme et par les progrès de la technique. La tranchée rouge sombre contraste avec les couleurs de la nature et s’impose comme le point central du tableau.

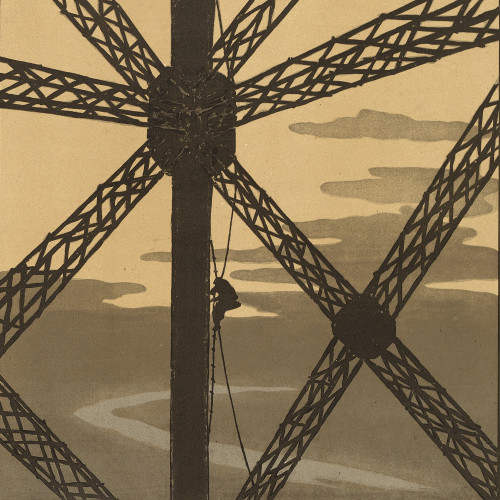

Le peintre dans la Tour

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France

L’homme et son ouvrage

Face à un ouvrage d’art, qu’il s’agisse d’un pont, d’un barrage ou d’un édifice de grande taille, l’homme semble minuscule, mais aussi tout-puissant, puisque l’édifice est son œuvre.

Dans ses 36 vues de la tour Eiffel, Henri célèbre les hommes qui ont réalisé la tour, en représentant les différents corps de métier au travail. Le peintre accroché à un fragile filin est au centre de la structure métallique.

Le pont de Brooklyn par Michael Kenna

Au 19e siècle, Manhattan et Brooklyn sont deux villes séparées. Pour faire la traversée, les habitants doivent emprunter un ferry sur l’East River, mais ce moyen de transport reste dépendant des marées et des courants.

En 1867, l’architecte Augustus Roebling fait accepter le projet de construction d’un pont. Symboliquement, l’ouvrage relie les deux hôtels de ville.

Mis en service le 24 mai 1883 après 14 ans de travaux, le pont de Brooklyn est traversé ce jour-là par 1800 véhicules et 150 000 personnes. Sa construction a coûté un peu plus de 15 millions de dollars, et a aussi coûté la vie à 27 personnes.

© Michael Kenna

© Michael Kenna

Un angle de vue différent

On reconnaît la silhouette du pont suspendu de Brooklyn à ses piles maçonnées, ses câbles et ses suspentes verticales. Mais ici le photographe Michael Kenna en photographie le tablier vu d’en dessous, réduisant presque l’ouvrage à une ligne épurée filant vers la presqu’île de Manhattan.